63.戦国の石見−6(続き−4)

63.7.毛利元就、本城常光を討つ

本城常光を味方につけた元就にとって尼子攻略は半ば成功したと言ってもよい。

元就は尼子討伐を表明して出雲に大軍を送り込んだ。

63.7.1.毛利の企み

元就は味方にしたが、単純で強欲な常光を信頼していなかった。

常光が再び尼子方に寝返ることを危惧していたのである。

もし、常光が寝返ると、豪勇な常光だけに被害は大きい。

一方、尼子制圧のため、何よりも大事な銀山を常光に委ねてしまったが、これ癪の種となっており、取り返す事も考えていた。

元就は、尼子討伐の機を捉え本城常光を謀殺する計画をたてた。

永禄5年(1562年)6月23日、元就は隆元と連署して将軍義輝に手紙を送り、尼子・毛利和談不成立の責任を尼子に転嫁し、7月に入って尼子討伐に発向した。

3日、元就は隆元・元春・隆景ら以下の諸将兵を率いて石見に入り、吉見正頼・出羽元実・ 小笠原長雄ら以下の将兵を併せ、21日、 都賀を経て出雲に入り、28日、今市に屯営する。

既に述べたように、その先鋒に本城常光をたて進行していた。

ここにおいて出雲の諸将多く相前後して降服してきた。

9月に入って湯原春綱・米原綱寛ら有力な尼子与党も降服した。

ついで伯耆の南条宗勝行松入道らも元就に款を通じて、富田城は次第に孤立無援の様相を呈してきた。

しかし元就は飯石・大原両郡及びその周辺で、いたずらに時日を過ごし、容易に主目標の富田月山城攻撃に移ろうとせず、常光謀殺の機を窺っていた。

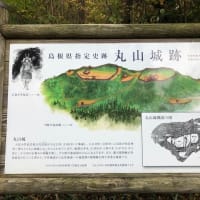

当時常光は毛利軍本隊に属し、大兵を擁して宍道・幡屋の間に滞陣していたので、元就は宍道の丸倉に築城するのだと言って幡屋に本営を移し、譜代の将兵を四方に配して陰に常光包囲の陣容を整え、元春にその暗殺を命じたのである。

元就は幡屋(大原郡)に陣を敷いていたとき吉川元春、 小早川隆景らと相談を重ねた。

意味もなく暗殺を決行すれば必ず全軍に動揺がおこるので、討伐の理由を明らかにして大義名分のたつ方法も話し合った。

経光は須佐 (出雲市)高櫓城にいたころ須佐神社の神宝を奪い、神社の土地を横領したり、大庭の大宮では 神代時代から伝わる神釜を壊したりした。

この他に多数の神社や寺院の土地をかすめとったり、暴勇もふるった。

その性格は尊大でこのままにすれば、民心はやがて毛利から離れるだろうと常光の非行を挙げて、討ち取る所以とした。

63.7.2.本城常光暗殺

暗殺は永禄5年(1562年)11月5日寅の下刻(午前2時)と定められ、吉川元春が責任者として指揮をとることになった。

常光の討手は粟屋源蔵、二宮杢之助、森脇市郎右衛門と決め、本庄兵部大輔、第四郎次郎の陣へは今田上野介、吉川和泉守を向わせた。

また本庄大蔵左衛門は人質として吉川の陣屋の近くにいたのを山県越前守、森脇内蔵大夫があたるというふうに人選し、同士討ちを避けるため暗殺隊は小人数で編成した。

本庄一族は勇者ぞろいなので、こうして計画は注意深く進められた。

4日の夜更けを待って忍びに忍んだ討手は、それぞれの相手の陣の柵の際に取りついて合図の時を待った。

申合わせの時刻となると合図係りの久利左馬之助が笛の音を盤渉調(ばんしきちょう:雅楽の六調子の一つ)吹き鳴らした。

これを聞いた打手の面々はいっせいに太刀をふりかざして常光の陣屋へ斬りこんだ。

あやしい気配に飛び出してきた三人が次々に討たれた。

続いて本庄常光の家の子である服部若狭守が「何やつだ」と叫んで、唐櫃の蓋をあけ具足を着ようとしたが、着るひまがないと思ったのか太刀をかまえ、唐櫃のふたを盾にして斬ってかかった。

森脇市郎右衛門はすかさず槍を突き出して、唐櫃の蓋ごとに服部の胸をさし貫いた。

服部はたまらず尻もちをついたが怯まず、槍を手繰り寄せて森脇に組ついた。

力に勝る服部は森脇を組みふせ、暫く揉み合っているうちに垣根を破って4〜5mぐらいの崖をころげ落ちた。

服部の運がなかったのか落ちたところで森脇の下になり首をとられた。

物音に目ざめた経光は具足櫃に腰をかけて居たところへ、二宮杢之助が幕をあげて斬ってかかっていった。

しばらく斬り結んでいたが、やがて庭さきに出て組みうちになり、互角の組合い、揉み合いとなり、これも崖をころがり落ちた。

落ちたところにて二宮が上になり常光は組みふせられた。

しかし常光は素早く脇差しをぬいて突きあげようとする。

二宮はそうはさせぬと力まかせに腕をしめつけてはずし、逆に経光の首を掻き切ろうとした。

そこへ小早川隆景の家来、 井上又右衛門ら三十人ばかりが「その首はこちらへ貰いたいい」と功名の取り合いとなった。

井上らが二宮の頭や手を押さえるので、やむなく手柄を譲ったが、首実験際の元就は「功名は五分五分」といって二宮も称賛した。

経光の二男、大蔵左衛門は未永弥六左衛門が組みふせて討ちとり、三男、兵部大輔、四男、 四郎次郎も今田上野介らに討たれた。

長男の太郎兵衛隆光は 都賀 (邑智郡) の興宅寺城にいたが、 天野紀伊守隆重が三百騎余りを率いて襲撃した。

太郎兵衛は不意討をくってあっ気なく戦死した。

ただ常光の末子義重は脱出して尼子に従い、勝久自殺後浮田氏に仕えて侍大将となり、太郎兵衛隆光の子春政は宮島に逃れて後吉川元良に仕えたという。

戦闘は未の下刻(午前七時ごろ)に終わり、討たれた者は1300人余りにのぼったが、奇襲の成功で討手側には一人の死者も出なかった。

須佐の高櫓、原手郡の山の二城は、常光の留守隊が守っていたが、主人が討たれて力なく、あっさりと城をあけ渡した。

石見銀山の山吹城も経光の家人の服部治部大輔が守備していたが、元春の使者として吉川和泉守、山県左京亮、元就からは差しぞえ役として平佐藤右衛門、 福富藤左衛門、上山兵庫が従って山吹城に出向き

「本庄どのは一族ことごとく討ち死にされたが、こう なった以上は降伏した方がよい、もし応じなければ力ず くでももらいうける」

とかけあった。

服部は驚いたが、これも即座にあけ渡しに同意し、また家来のうちに加えて欲しいと嘆願して、銀山の代官職をもらうことになった。

こうして、元就は本庄一族を殲滅し宿願だった石見銀山を手に入れたのである。

63.7.3.陰徳太平記「 本庄常光父子被誅事」

去る程に本庄越中守常光父子五人、元就朝臣の先陣に進んで、雲州の所々へ働きける間、国人共已前味方に在りし時より彼が手並みの程は良く知りつ、本庄と聞くより早く足を空にして逃亡す。

常光は至剛第一の者と雖も、心あくまで奢侈なれば、討入りたる在所毎に、元就朝臣へも申さず己れ押さえて制札を立て味方の軍勢に秣さえも刈らせず。

或いは味方の諸士等勧賞に賜り置きたる所も己が武威に任せて押領し、入部の輩を追いたてて恥辱を与え、そのほか所々に於いて乱暴狼藉数えがたし。

佐久佐の社の神秘の釜をさえ打ち破り神物を掠め取りぬ。

常に云いけるは、毛利、尼子の国争い勝敗何方に在らせしも、此の常光が心に在りなど荒言吐いて不義不禮重累しければ、

富んで驕らずと云えり、奢れる者久からざるは嬰児も知る所なるに、彼が行く末危うしとぞ人申しける。

その頃元就朝臣は宍道の丸倉を傳の城に築かるべしとて、同所旗屋に在陣し給ひけるが、或時元春、隆景に向かいて如何に面々は本庄父子が行跡何とか思ひ給うと、密かに尋ね給ひければ、両人さん候、勇武に於いては聞きしよりも猶近優(遠くから見るよりも近づいて見るほうがまさっていること)りして覚え候。勇武より又奢侈こそ超過仕つて候へと答へ給ひけり。

元就朝臣さればとよ、彼勇猛群に出たる間、尼子を攻めんに先鋒とせば、又並ぶ者なかるべし。されども去年以来の驕奢、法外共中々也。

何事も彼が勇に対して、赦免せば、法令明らかならず、賞罰信あらず、諸士之を侮るのみか、今之を治めずば自ら焼かるるの禍ひ近きにあるべし。

一人を殺して三軍震ふ者は、之を殺すと云へり。豈一人のために其の理を枉げんや。

謀りて、誅戮加えるべき也と宣いければ、元春、隆景是れ最も宜しき御計らいに候べし。

彼味方に忠孝を励みし候ふ程は、敵国退治退治速やかに候はん。

若し又些かも恨みありとて反心を抱き候ひなば、由々しき大事にて候べし。

尼子はさる仔細ありて、重恩を被りて候をさへ、日来の約盟を変じて味方に属し候。

況(いわん)や少しも味方に恨みあるに於いてをや、再び尼子へ合体せん事、掌を反復するが如くに候ひなんず。

唯早く刑戮を加えられ候べしと宣いける間、既に内議評定は一決してけり。

北表の軍事は元春の任とし給ふ事也ければ、本庄誅罰の儀は我が利運に思い給ひて、某一手を以て誅伐すべき候と宣いたりし所に、隆景の曰く、元春の御勢多なりとは、いえども、本庄が勢は三千余にて候へば、御一手にては危殆御事に候。

元春宣はく、其の儀尤もに候。

さり乍、陣々二手当てをして、寅の上刻に一度に切入候はんに、何の難き事の候べき。

本庄父子をさへ討ち取りなば、雑人原共は、例え五千七千これ有り共、命生き生きとして悉く落ち失せ申すべし。

一人も太刀を取って切り合う者は、これあるべからず候。

他の勢を交へなば、志一致ならず、合言葉、相符をも誤ること有って、同士討ちや候べき。

唯某一手にて討ち果たし候べしと宣いけり。

隆景、実(げ)にとは了承し給へ共、若し討ち漏らさるる事やあると。

其の刻に至っては、向こうの尾崎へ勢を出し、討手仕損なば、入り代らんと守り居給ひたり。

去る程に本庄越中守が討手には、粟屋源蔵、二宮木工助、森脇市郎右衛門と定められ、本庄兵部大輔、同弟四郎次郎が陣所へは今田上野介、吉川和泉守也。

本庄大蔵左衛門は人質として、吉川勢と役所を並べていたりけるを。山縣越前守、森脇内蔵太夫討手を承り、其の外高橋次郎左衛門等の陣所陣所へも、面々討手を命ぜられて向かわんとす。

日限は、永禄四年十一月五日寅の下刻と定められたりける間、四日の夜半より忍び忍び敵陣に入りて、柵際に付いて扣えたり。

本庄越中守は、吉川勢小阪越中守と陣屋を並べていたりける間、粟屋、二宮、森脇三人、小坂が陣所に忍びいて、合図遅しと待ちいたり。

既に定めし刻限にも成りしかば、久利左馬助、上なる山より笛を盤渉調に音取を吹きたり。

これを聞くと等しく打手の面々、本庄が陣へ押し寄す。

一番に敵一人打って出でけるを、二宮木工助鎗取り直し突きけるが、如何したりけん。

少しも通らざりける間、太刀を抜いて一打ちに打って捨てにけり。

敵又一人、浅葱の小袖に七所紋付けたるを着ていでけるに、粟屋源蔵渡し合わせ切り結びけるが、下なる谷にて切り伏せける所に、又一人助け来たりしを、同所にて打ち取り、頸二つ引っ提げ馳来る。

扨(さて)二宮、粟屋、森脇、本庄が陣へ詰めかけ、三人立ち並び内の体を伺いける所に越中守(本庄常光)が家の子、服部若狭守時の様体怪しくや思いけん。

三人の者共の中をつと通り、陣屋の内へ入り具足を取って着んとや思いつらん。

唐櫃の蓋を開く音のしけるが、着るべき隙やなかりけん。

櫃の蓋うを楯に突きて、三尺余りの太刀を抜き、服部若狭守と名乗って搦手の口へ切って出づる。

粟屋と森脇は、敵若し後ろの方へや出づると、二手に分かれて向かひ居たりしに此の口には、森脇鎗持って居たりけるが、服部が楯に突きたる具足櫃の蓋を込めて突きたりければ、服部が正中後ろへくつと抜けにけり。

若狭はさる太刀の剛の者なれば、少しも怯まず鎗かなぐり寄せたるに、石突き共に後ろに抜けたりけり。

森脇槍をば捨てつ、太刀抜く隙なかりければ、むずと組みたり。

若狭大力量也と雖も真ん中突きぬかれ、眩暈している間、森脇を取って押さえる事かなわず。

森脇は力は彼に劣りければ、組伏せる事を得ず。

暫しは組合ける程に、後ろの柴垣一重押し抜き、二三間計りの岸より転びおちたりしが、服部運が盡きたりけん。

落ち着く所にて下の方になりければ、森脇乗りかかって、頸掻ききって起き上がりけり。

二宮は如何にしても越中守(本庄常光)を討たばやと思いければ幔(垂れ幕)を掴んで打ち上げ、すばやく切って入る。

越中守は具足櫃に腰を掛けて居たりけるが、寸(ずん)と立って太刀抜き合わせ、二宮が打つ太刀を受け流し、暫しが間は切り結びしが、是もムズと組みて陣屋に内を躍り出で、庭上にて汗水に成って組合たり。

何れも劣らぬ太刀なれば、曳やっと云って、踏む力足に、前なる岸の片端闊と踏崩し、遥の谷へ転び落ちたりけるに、如何にしたりけん。

これも落ち付く所にて、二宮上になりにけり。

越中守は機敏は男にて、脇差し引き抜き上げ突きにせんと、二宮が小脇に冷々と差し当たるや否や、二宮こは如何にと思い、力量に任せて骨も砕けよと、二の腕強かに絞めたり。

絞められて腕や緩まりけん。

後ろへ突き外しければ、其の手押さえて頸を掻かんとするところを、小早川勢井上又右衛門、三十人計りにて押しかけ、頸を奪わんとす。

二宮、いかに井上殿さしも名将と唱えられ給ふ隆景公の御手の衆、奪い頸するやうや有る。

御大将の軍法の瑕瑾也と云いければ、井上左十云はせそとて、二宮が刀を奪い取り、頭を取って押さえ手足に気づき、已に殺さるるべき様体也しかば、二宮今は力なくて、如何に井上殿、頭をば渡し候べし。

人を除き候へと云いたり。

その時、井上さらばとて人を除けたりける間、二宮も約諾せし事なれば、異議なく頭を与えしを、井上之を討ち取って、元就朝臣の実検に備え、二宮木工助仕伏せ候を、頸をば某打ち候と申しける程に、大いに感じ給ひ、相高名とぞ宣いける。

・・・(以下略)・・・