3.陸軍船舶兵特別幹部候補生

3.1.徴兵制

明治6年(1873年)1月、太政官布告により徴兵令が発せられた。

徴兵令では、男子は満20歳で徴兵検査を受け、検査合格者の中から抽選で「常備軍」の兵役に3年間服させることとしたほか、「常備軍」服役の後4年間は、「後備軍」として戦時召集の対象とした。

なお、大東亜戦争が激しくなると、昭和18年(1943年)に朝鮮にも徴兵制を実施し、さらに、昭和19年(1944年)に台湾にも徴兵制を実施した。

昭和18年その制度を変更し、徴兵年齢を満19歳に引き下げた。

一方、徴兵以外に志願兵という制度があった。

これは軍の恒常的な構成員ではないが、個人の自由意志によって、一定の期間軍に服務するものである。

現役志願兵は、年齢17年以上かつ徴兵適齢未満のもので、現役であることを志願するものであり、2年間在営させた。

その現役は一般の現役兵として徴集されたものと同じである。

3.2.陸軍船舶兵特別幹部候補生の公募

昭和19年に日本陸軍は満15歳以上を対象として、下士官養成の「陸軍船舶兵特別幹部候補生」略して「特幹」の制度を創設して、(志願兵の)公募を行なった。

これは、下士官の不足を解消するため、兵技を専門に速成の教育を施し、通常より速く昇進させて一年半程度で下士官に任官させ人員を確保することを目的としたものである。

これに採用された、第一期生は昭和19年4月10日に新たに設置された船舶特幹隊に入隊した。

(以後五ヶ月毎に次期の者が入隊し、四期までが入隊し、そこで敗戦になった)

入隊した若者は、当初は香川県の豊浜に集められ、その後小豆島に移って教育・訓練を受けた。

3.3.特幹生、海上挺進隊へ

昭和19年8月に「海上挺身戦隊(㋹戦隊ともいう)」という特攻戦隊が船舶特幹隊内に発足し、船舶特幹隊の若者の大半がこの特攻戦隊に編成されて特攻戦士となった。

出征した多くの海上挺身戦隊員が戦死

「㋹の戦史(著者 陸軍船舶特幹一期生会)」によれば、直接戦闘地域に所在した隊についていうと、総人員2,037名のうち1,643名が戦死している。

これは、実に80%以上の兵士が戦死したことになるのである。

一般に、戦において、兵が3割減ると組織的な行動が困難となりこれを全滅といい、さらに5割減ると部隊を再編成することもできなくなる、これを壊滅という。

さらに、10割近くの兵を失い戦闘能力がなくなると、殲滅といい、その戦隊は消滅する。

日本兵が各戦場でこの様に決死攻撃をし想像を絶する戦いをしたことは、当然米兵や米国指導者に日本という国に対して底しれぬ畏怖の念を与えたであろうと思う。

彼らは思う、日本人を侮ってはならない、奴らは恐怖である。

さらに、またこういう民族は、動物をしつける様に徹底的に叩き、反抗する心を挫く必要がある、そのためには全滅あるいは壊滅を狙って、更にはそれ以上のことさえも視野に入れて攻撃しよう、と考えたのではないかと思う。

そして、その仕上げとして、人類史上最初の原爆が広島と長崎に投下された。

因みに、日米戦争での犠牲者数は次のとおりである

日本 兵士 約250万人 民間人 約80万人

米国 兵士 約10万人

3.4.余談ではあるが

戦争が終ると、米国は全力を挙げて、日本の伝統的秩序を破壊し、日本人が大戦のために傾注した夥しいエネルギーを、二度と再び米国に向けられることがないように計画した。

そして「軍国主義者」と「国民」の対立という図式を導入し、「国民」に対する「罪」を犯したのも、「現在および将来の日本の苦難と窮乏」も、すべて「軍国主義者」の責任であって、米国には何らの責任もないという論理を築こうとした。

すなわち、大都市の無差別爆撃も、広島・長崎への原爆投下も、「軍国主義者」が悪かったから起った災厄であって、実際に爆弾を落した米国人には少しも悪いところはない、ということになるようにしたのである。

3.4.1.WGIP

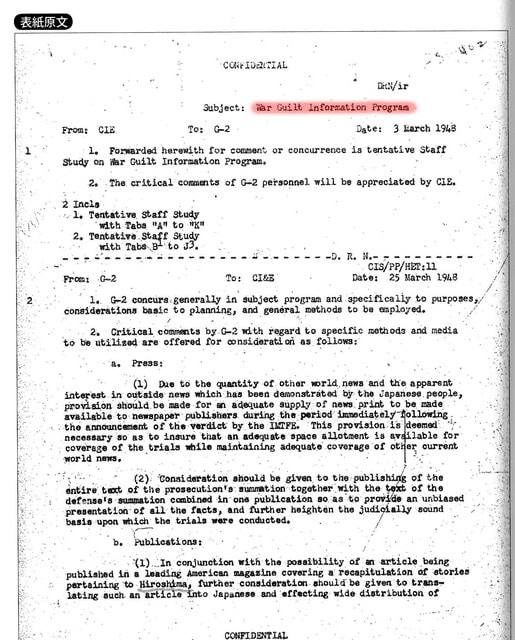

平成27年(2015年)にその存在が明らかになった、GHQ「連合国軍最高司令官総司令部」の指令文書「WGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)と呼ばれた、戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画」である。

この文書は、近現代史研究家の関野通夫氏によって文書そのものが発見され、月刊誌「正論」紙上で紹介された。

GHQ「連合国軍最高司令官総司令部」

昭和20年(1945年)8月〜昭和27年4月まで日本を占領統治した。

終戦まもなくの日本人には、今のような「自虐意識」が全くなかった、といわれている。

そこで、GHQは、①日本人を洗脳すること、②アメリカに都合の悪いことを糊塗すること、を目的としてWGIPを作った。

だが、この「WGIP」の罠に嵌ったのは一部の人間だけだった。

当時の多くの人々「WGIP」に対して疑義を感じ、無関心を装った。

それを示す例が、いち早く起こっている。

昭和27年(1952年)4月に占領が終わり、日本が主権を回復すると、極東国際軍事裁判により「戦犯」とされた人たちの早期釈放を求める国民運動である。

昭和28年(1953年)8月3日衆議院本会議に「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が上程され、共産党、社会党を含む全会一致で可決された。

ただし、実際に赦免・釈放されたのは、それから数年後である。

「A級戦犯」は昭和31年(1956年)にサンフランシスコ講和条約第十一条の手続きに基づき、関係十一カ国の同意のもと、赦免され釈放された。

また、同様に「BC級戦犯」は昭和33年に赦免され釈放された。

しかし、「WGIP」に反応した人々がいた。

その多くは、GHQの脅しに屈した、政治家、マスコミ、学会、教育界等の関係者であり、そして戦後教育で育った若者だった。

GHQの脅しは、公職追放という形でも現れている。

3.4.2.公職追放

昭和21年(1946年)1月4日付け連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」を受け、「就職禁止、退官、退職等に関する件」が勅令形式で公布・施行され戦争犯罪人、戦争協力者等が追放された。

翌22年にこの勅令は改正され、公職の範囲が広げられて有力企業や軍需産業の幹部なども対象になった。

この結果、昭和23年5月までに、20万人以上が追放される結果となった。

追放者の例は次の通りである

<政界>

石橋湛山、市川房枝、緒方竹虎、河野一郎、鳩山一郎、灘尾幸吉、三木武吉、石原莞爾

<経済界>

石田礼助、五島慶太、小林一三、松下幸之助、堤康次朗、足立正

<教育界>

八木秀次、松前重義、木村秀政

<マスコミ>

菊池寛、正力松太郎、徳富蘇峰、

他、知事などの行政官や映画監督の円谷栄二、作家の山岡荘八、海軍の戦闘機搭乗員岩本徹三なども追放された。

教育界には更なる教員排除の政策が昭和21年5月7日に発令された。

「教職員適格審査の制度化」である。

これは全国130万人の小中学校教員、大学教授を対象に審査し、日本の戦争を肯定する者、積極的に戦争に加担した者、戦後の民主主義を受け入れない者に、除籍を求めたものである。

そしてそれらの教員の血縁者3親等まで、教員としての就職を禁止した。

人権侵害が公然と行われたわけである。

3.4.3.日本経済の停滞

以下は個人的な見解であり、いささか極端なところもある。

米国は、日本の国力を抑え、世界の第三等国にしようと考えたが、米国にとって、中国の共産化、朝鮮戦争など、座視できぬ事が起こった。

そこで、米国は共産勢力の防波堤等の役目を負わせるために、米国は心ならずも日本の復興を手助けせざるを得なくなった。

そして、日本は奇跡とも言える復興を成し遂げ、世界の一流国に復帰した。

この原動力は、古来より台風、地震などの抗いのない災害に見舞われる日本において、その災害被るたびに、事務的に処理するがごとく黙々と復旧作業をしてきたという日本人のDNAによるものなのかもしれない。

また、「戦争から生き残った命をせめて日本の復興のために、戦死した戦友に報いるために」と懸命に働いた元日本軍兵士たちの必死の思いもあった。

戦後の日本の復興は目覚ましかった。

しかし、平成元年(1989年)頃から日本経済は停滞に向かう。

これは日本の自業自得の面が大きいが、日本が慢心してアメリカの虎の尾を踏んでしまったことも少なからず影響している、のではないかと思うのである。

日本やドイツに押されて、アメリカは債権国(債権が債務を上まわる、つまり輸出が輸入を上まわる状態)から債務国に転落してしまった。

しかし、アメリカは復興を目指す。

先ず、そのターゲットにされたのが日本である。

アメリカが自国の危機だと思うときの、反撃は凄まじい。

それは、日米開戦前の石油資源等の禁輸にも似ており、現在のアメリカの中国叩きにも似ている。

アメリカは日本製品の輸入規制を行う。

そして、昭和60年(1985年)のプラザ合意で、為替を円高・ドル安に誘導する。

これにより、当時1ドル240円台だった円相場は、87年初には140円台まで上昇した。

こうして一挙に円高ドル安が進み、日本の輸出産業は大打撃を受けた。

また、翌年の昭和61年に「日米半導体協定」が締結された。

この締結は、世界の半導体市場の70%のシェアを誇っていた日本の半導体産業が1990年代以降に急速に国際競争力を失った主因といわれている。

日本は不況に陥ったのである。

不況に陥ったときの景気対策にはいろいろな方法があるが、このとき日本政府は金利を引き下げるという方法をとった。

日本銀行は公定歩合を5回にわたって金利をどんどん引き下げ、プラザ合意のされた1985年に5%だった金利は、2年後の1987年には2.5%という戦後最低の数字になった。

金利が低くなると、銀行からお金を借りやすくなるので、、企業はお金を借りて新事業へ投資しやすくなり、景気回復が期待できる。

企業は利益が上がると、それを内部留保というかたちでとっておくのが一般的である。

つまり、将来の不況に備えて貯蓄するのである。

だが、低金利政策により、お金は余る状態となっていったが、貯蓄に回さなかった。

というのも、この頃「土地神話」というものがあった。

国土の狭い日本は土地が限られているので、経済が上向けば土地の値段は必ず値上がりすると考えられていた。

そして、お金を借りて土地を買うことが大流行した。

企業は利益を内部留保しないで、土地や株式などに投資をし、本業以外で資産を増やそうとしたのである。

また、昭和62年(1987年)のNTT株の新規上場が、株ブームに火をつけた。

そしてバブル景気が始まったのである

日本の有り余る金は、国内に留まらず海外にまで進出する。

たとえば、1990年、三菱地所は、ニューヨークのロックフェラー・センターを所有し、1991年横井英樹氏は、エンパイア・ステート・ビルを買収した。

いずれもアメリカの代表的ビルである。

そしてソニーはコロンビア映画を買収した。

歴史の短いアメリカにとって映画は、アメリカ文化の象徴とも言える産業である。

アメリカ人にとって、それを土足で踏み入れられたようなものである。

アメリカは日本の経済的侵入に激怒した。

日本製の自動車やカセットラジオなどが、公衆の前でハンマーで壊されるパフォーマンスを演じるようになった。

これはジャパン・バッシングと呼ばれ、映像が日本のテレビでも放映された。

下がった金利は平成2年(1990年)から再び上昇する。

為替レートの円安傾向や地価の上昇が続いたことなどから、金利が上昇した。

1990年12月末の金利は年 6.08%まで上がった。

バブル景気は長く続くことはなく崩壊した。

直接的な原因は、1989年の金融政策転換と1990年の総量規制の実施である。

金融政策により、公定歩合が段階的に引き上げられた結果、株価は下落した。

また、総量規制により、地価が下がり、バルブ景気は終焉を迎えた。

日本のバブル崩壊後の景気の悪化とインフレ率の低下に対して、日本銀行は、金利の引き下げで対応した。

1990年8月に6%あった政策金利は、1998年9月には 0.25%と当時としては世界的にも例のない水準まで引き下げられている。

しかし、これらの政策は政府が予想していた以上の結果をまねくことになった。

それが、90年代後半から始まるデフレ経済である。

1995年頃に実しやかに、いわれたことがある。

もう、高度成長時代は終わって、これからは、「ゼロ成長」、「低成長」時代となる。

従って、給料の昇給に関しては、ベースアップ分はなくなり、定期昇給分だけとなるから、生活をそれを考えて見直すことが大切である。

これをいわれて、多くの日本国民が自然災害の防災対策のように、貯蓄に励み消費を控えるようになった。

給料の上昇は鈍化したが、消費税は上がり続け、日本国民は消費をさらに控える癖がついた。

消費控えは、必然的に消費が落ち込むことになる。

消費の落ち込みは、デフレへの入り口であった。

企業に関していえば、「ゼロ成長」とは、新規開発品が出ないことである。

新規開発するには、それだけの費用がかかる。

かかった費用は、製品コストに乗せられるため、新製品は既存品より価格が高くなるのが一般的である。

だから、適度なインフレは正常なのである。

だが、低成長時代だといわれると、製品価格をそう簡単に上げることはできない。

そこで企業は合理化等により生産コストを下げる道を選んだ。

合理化などの、技術錬磨は古来より日本の得意分野である。

ただそれは、マニアックになる恐れがある。

つまり、不必要に細部に拘るからである。

例えば、製品寿命が5年の製品に寿命が10年の部品を開発して製品に組み込んでも、それはドン・キホーテである。

さらに悪いことに、企業は利益を内部留保や、海外投資・株主配当等に回し、国内の従業員の給料アップや設備投資には消極的だった。

これは、「日本は低成長」という幻影に捕らわれているためなのであろうか?

なお、企業の内部留保は2000年頃から増加し、2000年で194兆円、2021年には516兆円に増えている。

しかしアメリカを始めとする海外では、細部に拘らず、より付加価値の高い製品の開発に資金を投入し、成功した。

その例が、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)と呼ばれる主要IT企業の5社であり、それを取り巻く関連企業である。

このデフレによる経済停滞は実におよそ30年間続いている。

この異常とも言える経済停滞は、戦争体験者や戦前の教育を受けた人々が、徐々に社会の最前線から去っていったことも一因ではないかと、思うのである。

かつては、猛烈社員とも企業戦士ともいわれた人たちがいたが、今はがむしゃらに働く人達が少なくなっていった。

それは、仕事は「打ち込んでやるもの」という考えが薄れ、「生活のためにやむを得ず」という考えが増えてきたからであろう。

努力しても報われない、という考えも増えてきた。

「ゆとり」という言葉が広まり、「ゆとり教育」が提唱され、無理をしなくなった。

2000年に入るまでは、一部の若者は国家と言う言葉を忌み嫌い、また国益などは悪しきものといった。

GHQが教育制度に仕込んだWIGPの時限装置が1980年代後半になって作動したのでる。

<続く>