59.戦国の石見−2(続き)

59.4.4.大内の安芸侵入と尼子の石見侵入

大内と尼子は和睦したが、その安穏な期間は長くは続かなかった。

大内義興、安芸侵入

大永2年(1522年) 春、大内義興は安芸に侵入したのである。

尼子の与党数城を陥れ、やがて西条(東広島市)の鏡山城を治め蔵田信房を守将として駐め、安芸支配の重要な拠点とした。

大内は、なおも安芸の経略を意図していたが、肥前の小田入道覚巴・龍造寺家和らが、不穏な動きをしているという通知があり、平を引き上げて周防に帰った。

尼子経久、石見再侵入

尼子経久は大内義興の不信行為に憤り、その夏に経久は再び石見に侵入する。

6月28日、出雲能義郡の富田城を出発して赤名に至り、先陣亀井能登守秀綱・ 宍道・三沢らが、尼子に従属している高橋重光(高橋久光の次男、元光の弟)の居城邑智郡出羽の本城に着き交戦の準備を始めた。

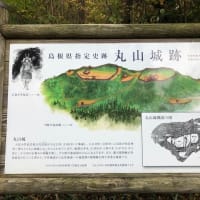

これを知った福屋慶兼は那賀郡今市の丸原城を破棄して跡市の乙明城に拠った。

そして、邑智郡市山の市山城に稲光民部大輔を置いて守らせようとしたが、邑智郡内にはすでに尼子与党が充満していると聞いて、これを断念する。

そして7月6日夜、稲光民部大輔を乙明城に退かせたが、尼子勢はこれを追跡して乙明城に迫った。

7日夜、乙明城が落城し、浜田黒川の三つ子山城も攻略された。

さらに、尼子勢は長浜・周布を経て三隅興兼の属城の細腰城に迫った。

尼子の石見侵入を知った義興は陶興房を三隅救援に出勤させ、豊後の大友慶敦をも石見へ来援させたので、経久は小笠原長隆の斜旋で興房と和し軍を退いた。

石西を撤退した経久は、馬首を転じて安芸へ向かった。

広島県安芸高田市多治比の西光寺山に陣し、日下津城(別名坂城)を攻めんとして、まず使いを毛利幸

松丸に遣わし先鋒とした。

毛利元就が幸松丸に代わって日下津城を攻め落とす。

これを見て尼子経久は出雲に帰った。

鏡山と銀山(かねやま)

大内義興は大永2年(1522年)に西条鏡山城を攻略し蔵田信房らをして守備させていた。

やがて、芸南の平賀・ 天野・阿曾沼・竹原・小早川らが蔵田に協力するようになったので、安芸に於ける大内の勢力は強大となってきた。

尼子経久はこの情勢を黙視できず、安芸に出撃することとなった。

大永3年6月上旬、尼子経久は石見境の高田郡北池田(安芸高田市美土里町生田)に陣し、部将亀井秀綱をして毛利幸松丸に従軍を勧誘させた。

毛利幸松丸の後見人の毛利元就、そして尼子と縁戚関係のある吉川国経らが経久軍に参加した。

13日、経久、鏡山城を攻撃したが城兵は強く容易に落城せず、大内来援の心配もでてきた。 そこで元就は、策略を用いて鏡山城の内部分裂を起させ、守将の蔵田信房を自殺に追いこみ、28日に開城させたうえ日向守をも討取った。

その頃、大内の部将陶興房・弘中興武・同武長らは宮島の対岸大野の門山に対陣していたが、友田興房らの反大内勢力に制せられて、鏡山救援に手がまわらなかった。

しかし、尼子経久は、但馬の山名誠豊の一党が出雲に迫るとの報に接し、一方大内義興も防長豊筑の軍をもって安芸へ出動の噂もあったので、7月5日、西条を退去、出雲に帰った。

59.4.5.毛利元就の台頭

7月15日、毛利の当主幸松丸は九歳で死去した。

この死を受けた尼子経久は、毛利家の家督相続に首を突っ込む。

尼子経久は、新宮党を率いる経久の次男尼子国久の次男尼子豊久を亡くなった幸松丸の養子に入れ、毛利家を相続させようとしたのである。

当然、毛利家臣たちはこれに反発した。

将軍足利義晴に要請して、元就の家督相続を認める御内書を受け取る。

こうして分家の人間とはいえ毛利家の直系男子であり、家督継承有力候補でもあった元就が志道広良をはじめとする重臣たちの推挙により、27歳で家督を継ぎ、毛利元就と名乗ることになった。これにより尼子氏の介入を未然に防いだ。

陰徳太平記

毛利元就家督之事 巻第五

去る永正十七年八月十二日、毛利備中守興元は病に因って逝去した。

嫡子の幸松丸、同姫君一人、いずれも幼稚だったので、叔父の元就と外祖父の高橋大九郎久光が、後見して万事を取り計らっていた。

大永三年七月十六日に幸松丸が早生したが、他に家督を継ぐべき兄弟がいなかった。

そこで、叔父の元就かその弟元綱、就勝この内の何かを当家相続させるべきと、福原、桂、志道、児玉、渡邉、赤川の者共が衆議評定をした。

しかし、異議区々になって、さらに決する事ができなかった。

大内義興、尼子経久なども子息或いは一族の中の一人を毛利家の者にしようと内輪で相談していた。

或る時、元就が仮寝している夢の中に、気高い様相の老翁が鳩の杖に縋り、短冊を一枚を元就に渡した。

それは、

「毛利家の家鷲の羽を継ぐ脇柱」

と書かれた、発句であった。

(この句は、元就が家督を継いで吉田城に入ってから作った、というのが史実のようである)

元就は「これは如何なる人が作られたものか」と尋ねたが、老翁は掻き消すように消えていった。

夢は程なく覚めた。

そして元就は、起きると、決心をする。

「これは、我、毛利家を相続するのみならず、天下に武威を逞しゅうして、上を見ぬ鷲と栄えるべきとの霊夢なり」と末頼もしく思った。

<天下に武威を逞しゅうして、上を見ぬ鷲>

威力と武力を背景に天下を治め、いかなる地位や権勢にも動じず、悠々としているさまをいう。

やがて、当所八幡の宝前(神の前)にて連歌興行があった。

その時、元就は夢見たことを打ち明けた。

こうして、福原、桂等の毛利家の家臣は会合した。

大内、尼子両家子息或いは一門より、当家相続しようとの望みがあり、内義評定していると聞く、もしそのような事を言い出されると、事は難しくなる。

そこで、是非当家のため、片時も早く元就に相続させるべきである。

宗領家が断絶すると次男が家を継ぐのは古今の常例である。

誰が、これを妨げようとしても、この事は元就に言うべきである。

急いで元就の居城である丹比の猿城へ馳せ参じて元就にいうと、元就はひとかたならず喜んだ。

けれども、5人3人の家老共のみ心を合わせたといっても、経久に対抗して一族の内から、当家の後継を出すといえば、一悶着ある。

そこで、粟屋縫殿助が物詣と称して京都に上り、大樹(将軍)義晴公より、元就が毛利家を相続すべし、との御内書を申し受けて帰った。

元就はその御内書を三度頭を下げて受け取った。

そして、満願寺の栄秀法印に吉日を選ばせ、八月二十八日卯の刻に福原、桂、志道、口羽、児玉、赤川、巳下供奉(お供の行列に加わること)して、吉田郡山へ入城した。

すると、坂、国司、庄原、門田、有富、麻原、粟屋、井上等悉く馳せ参じ圍繞渇仰(いにょうかつごう)して、勇み悦んだ。

圍繞渇仰

周囲をめぐって深く信仰礼拝すること

賢将を得るものは兵強く国盛んなりという。

元就が当家を相続した事は、偏にも毛利家繁栄繁栄の時至れりと言って、手の舞い、足の踏むところを知らなかった。

<続く>