30.3.元弘の乱

30.3.11. 後醍醐帝隠岐脱出(続き)

私本太平記から(その2)阿野廉子

黒木御所の警固は、能登ノ介清秋という男であった。

この男は、佐々木判官清高の叔父である。

能登ノ介は清高から指令があれば、後醍醐帝を亡き者するつもりでおり、毎日御所を見回っていた。

ある日、美田尻の浦に鰐淵寺の寺船が着いた。

その知らせは、すぐに能登ノ介に届く。

能登ノ介は、船の使僧に詰問する。

使僧は「後醍醐帝にお見舞い物を渡したい」と懇願するが、能登ノ介は拒絶する。

能登ノ介が取り次ぐといって、そのお見舞いものを受け取り、検閲する。

出てきたのは。

あどけない童女の人形一コと、香木の香苞と、唐筆と匂いのいい墨が一つ。

あとは十冊の書物だった。

童女人形についていた紙札には、「瓊子作ル」と、幼おさなげな優しい書体でかいてあった。

能登ノ介は「さしつかえあるまい」と思い、黒木御所に届けさせた。

後醍醐帝は、童女人形を見て、涙する。

瓊子(たまこ)は後醍醐帝の内親王である。

去年、都から父皇を慕って出雲まで来たが、会うこともかなわず、絶望のあまり米子安養寺に入って、乙女尼になっていると、帝も、風の便りで聞いていた。

帝は、十冊の書物を見ると、そのどれにも、欄外には、漢文のむずかしい朱の書き入れが、随所にあった。

また、文の行間にも、朱筆で点々を打ったり、こまかい書入れが、やたらにみえる。

これは送り主の、頼源僧都の筆跡だった。

帝はその附点やら朱書の部分を二日がかりでべつな紙へ写しとった。

すると書物の内容とは縁のない独立した長文のものが生れてきた。

つまり書物をつかった暗号書簡だったのだ。

そしてこの巧妙な情報手段は、帝にいろいろな耳あたらしい本土情勢をつたえていた。

吉野城に旗上げされた大塔ノ宮も、鎌倉の大軍にかこまれて、危急にある。

しかし金剛や千早のまもりは堅い。

中国、四国、九州の宮方は、いよいよ旺に、日にまして勢威を加えている。

「もう、ご猶予にはなりません。時を過ごさば、ふたたび巡ってくる機会は、果てなく遠くになるでしょう」

頼源の暗文は、帝の島脱のご決意を、早急にうながすと共に、こう告げている。

時期は、月のすえ。

閏二月二十四日から五日へかけての、月もない海上を、ご脱出の事。

その宵から夜半までに、配所の西方、知夫(ちぶ)の港までおわたりあれば、海上には岩松の海賊船もお迎えに出ているはず。

万端、ご懸念はご無用、と予定まで立てていた。

私本太平記から(その3)破島

御所を出た後醍醐帝は、山を越え小迎の磯から知夫の港まで落ち延びた。

三人の妃もここで合流した。

港には、大型の帆船一隻と、軽快な速舟が三艘が用意されていた。

この船に乗り、後醍醐帝一行は伯耆を目指した。

30.3.11.3. 隠岐国 口碑伝説

島根県口碑伝説集(昭和54年(1969年)2月28日発行)に後醍醐帝が隠岐脱出に関する伝承として次のことを載せている。

30.3.11.3.1. 佐々木岐判官のこと

元弘の昔後醍醐天皇隠岐に遷幸あり。

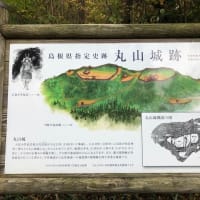

別府村黒木御所に行在中、北條高時の下知により、浦郷村字城山と云ふに塞を構へ、佐々木隠岐判官之れに在城し、又同村字番屋と云ふ所に番所を設け、遠見番を置く等 防備頗る厳重であつた。

されど判官の心中には、如何にしても密に、内地に送り奉らんと思って居る。

時恰も浦郷港字赤崎と云ふ所に、伯州船が碇泊して居た。

是れ正しく天幸なりと、二人の密使を選んで御所に忍ばせ、元弘二壬申の年八月一日、天皇を密に送り奉る(*1)。

美田字宮崎と云ふ所までは、陸路を背負ひ奉 り、それより御船に召され、浦郷港碇泊の伯州船へ遷し奉り、御船は密に漕ぎ出でた(*2)(*3)。

皇船の港を離るゝ こと、凡そ十余里の沖合に出でさせ玉ふ由を番所より注進に及び、判官は大に驚いた面持で、片時も早く追船を出せよと船夫等に命令し、数艘の船を拵へさせ追懸けたれど、順風に真帆を上げたことゝて、皇船は走ること矢の如く、影も見えずなつて、追手の船は空しく引かへした。

<補足>

(*1)口承では元弘二壬申の年八月一日、天皇を密に送り奉るとあるが、年月が間違っているようである。

後鳥羽院が隠岐脱出をしたのは、正慶2年/元弘3年(1333年)の閏2月24日である。

(*2)西ノ島美田に「後醍醐天皇御腰掛石」という史跡がある。

黒木御所を脱出した後醍醐帝が船を待っている間に休息した石であると伝えられている。

(*3)前述したように、隠岐脱出地は知夫里島であるとの言い伝えも有り、赤崎から知夫里港に一旦たちより、ここで、早船に乗り換えたことも考えられる。

<口碑から推定される、後醍醐帝の逃走ルートは次の図のようになる>

30.3.11.3.2. 赤之江の里の傳説

赤の江の西に赤崎の鼻がある。

元弘の昔後醍醐天皇遷幸の際、乗船地として知られて居る。

赤の江の地名は天皇小向の里から小舟に召され、此入江を横に見て、赤崎に急がせられた時、誤って笏を海中に取落し給ひしより、笏の江と称へたのを、後に御上船地が赤崎なるより、同音より轉化して赤の江となったのであると。

當時の御製なりとて口碑に傅ふるもの左の如し

幾度か思ひ定めてありなから夢やすろはぬ赤崎の宿

朝な夕な民安かれといふたすきかけて祈らん茂理の社に

前記茂理の社とあるは、此地現存の氏神茂理神社のことで、昔森家の祖先が夢に神の御諭しを受け森か崎から迎へて、守護神とせしものと云ふ。

社名は守の神の意で

四つの海波も静かにおさまりて御代を守る神そこの神

と祭日毎に一般合唱して御神楽を挙げ、神徳顕著なりとて、敬神の念頗る篤い、祭神は臼々廼智神、加具土神、金山彦神、水汲女神、殖安姫神の五神合祀である。

<続く>