62.戦国の石見−5(続き)

62.2.温湯城攻防戦(続き)

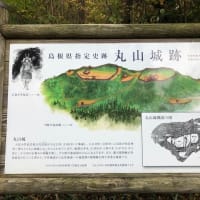

62.2.4.温湯城攻め(2)

5月上旬、毛利元就は、毛利隆元、小早川隆景以下七千の大兵団をもって、石見に発向した。

そして、二つ山城において元春と会し、5月20日をもって温湯城の攻撃を開始することを決めた。

温湯城には会下を挟んで支城赤山があり、江川の対岸に支城仙岩寺の険峻な山稜が連っているが、これに対して元春軍は5月、小笠原軍の出撃を排除しつつ会下山と小栖山に向い城の構築していた。

隆元は二つ山城から笠取山に本営を進め、元春は会下山に、隆景は小栖山に陣し、まず赤城を攻めることにした。

5月24日、毛利元就、毛利隆元、吉川元春、小早川隆景、益田藤兼、佐波秀連、杉原盛重、福屋隆兼、宍戸隆家、熊谷信直、天野隆重、出羽元祐率いる毛利勢一万二千が小笠原長雄の籠る温湯城を包囲した。

赤城は元春軍の猛攻に敗れ、城兵は夜陰に乗じて温湯に逃げこんだ。

翌25日、元就は笠取山まで進出、全軍総攻撃に移った。

5月29日、小笠原長雄の籠る温湯城を攻めるにあたり、毛利隆元が笠取山に、吉川元春が温湯城・赤城間に、小早川隆景が小栖山に陣取った。

温湯城赤城間に陣取る吉川元春が、赤城の小笠原勢を攻めると思いこんだ小笠原長雄が、加勢として旗谷に勢を出す。元春は応戦し、小笠原勢を破る。

6月1日、吉川元春が、赤城に陣取る小笠原勢を攻める。小笠原勢は温湯城に撤退する。

これを見て、仙岩寺城にいた救援の尼子勢は、大田まで退いた。

陰徳太平記第三十二巻「小笠原館放火付温湯城取巻事」(続き)

同五月二十日、毛利元就、同隆元、小早川隆景、其勢七千余にて石州に発向し給ひ、吉川元春と一手になり都合一万二千余騎。

同二十四日湯温城を取り囲む。

二十九日隆元、城の尾頸笠取山へ陣を移され、元春は北の方一里を隔てて赤城に敵五百計楯籠りける其間を取り切り陣を据えられ、隆景は西表小栖山に備後勢を率いて屯(たむろ)を張り給ふ。

其外宍戸、益田、熊谷、天野、福屋、出羽、佐波以下陣々を堅めた。

温湯の向ひ青岩城(仙岩寺城)には尼子晴久より長雄へ援兵八百余籠められけり。

かかりける所に敵兵等芸州勢赤城を攻むべき体とや見たであらう。

温湯城より青木、菊冨等の者共三百余人、手毎に鎗、長刀を提げ旗谷と云ふ所へ打出加勢すべき様体であったから、吉川勢に粟屋源蔵、森脇一郎右衛門、元就の近習爪破某等一つに成て四百計にて切って蒐りける間、敵叶はじとや思つたか後の方、会下谷へ引退いたのを追懸て、森脇一郎右衛門、小笠原が郎党河邊八郎左衛門を討取った。

斯くて明日六月朔日赤城を乗崩べしと下知せられける所に、敵堪兼ねて、同夜半に城を空けて温湯に入ったから、青岩城(仙岩寺城)に居た尼子勢も同じく空け退きて大田まで引上げた。

仙岩寺城に居た尼子勢が撤退すると、小早川隆景は温湯城近くまで来て、小笠原に向かって降参を呼びかけた。

しかし、長雄の三男元枝は、「小笠原家は尼子家の枢機である。だから小笠原は尼子を裏切るはずはない。姻戚関係がある毛利なのに小笠原家に恥をかかすな」と言って矢を放ち、これを拒否し籠城を続けた。

それならばと隆景は兵糧攻めを行うが、足掛け二年経っても落ちなかった。

「このうえは城の井戸の水脈を切ってしまえ」

と、石見銀山から掘り子を動員して永禄三年正月から、 山城の下から穴を掘りはじめた。

毛利勢のこの動きを知った小笠原方は「よし、むこうが掘るならこっちも掘ろう」と、城の中からも掘りはじめて、もぐら合戦となった。

また毛利勢の穴掘りのようすを知るためにツボやビンを 並べて、響きを聞きわけて迎え討つという方法もとった。

双方からの穴掘りが、土中でぶつかり、地中でもはげし 斬りあいがあったが、小笠原勢は下向きになって戦うため、殺されたり傷つく者が多数出たため不利を悟って、 石を穴の中へ投げこんで防戦したため逆に毛利軍に戦死者が続出した。

「丸山伝記」

本城温湯へ寄せて隆景曰く「今度、元就石見に討ち入り、福屋・益田は降参し、それより赤山へ押し寄せ候時、早速降参あるべき処、赤山を明退きここに籠城して敵となる。急ぎ城をわたすべし」

長雄の三男元枝は矢倉より福屋、益田降るとも当家は尼子の樞機なり、長雄は元就の孫聟なり、此元枝は吉川殿の孫なり、隆元殿は契約親なり、他人猶恥づ、元枝が弓勢見給へ」と五人張大雁股剣八寸箭にて射、志谷、寺本等も四人張にて鋭く射たれば、隆景退き兵糧攻めを試みたれ三年に及て抜けず、此上は尾上より掘り入城中の水道を抜き水責可然と、同三年正月銀山より堀子呼寄せ穴を掘る。

長雄曰く「三年の籠城永しと雖も諸兵困窮の狀なし。是れ協心の力なり。何万騎ありこも此城抜くべからず、若し堀入ることあらば壺瓶各所に置かば響聞ゆべし」と上より堀り城の中より掘り掘り合せ穴の中にて戰ふ。

城方下向になり利ならず、城に上りて大石を穴に投じ毛利の兵死傷無算(夥し)なり。

65.2.5.尼子の救援部隊引き返す

陰徳太平記33巻の「尼子晴久攻河上之城事」に小笠原救援のため兵力一万八千余騎を動員して出陣したが、折からの出水期で江川は水量が増し渡ることができず、尼子勢は未練を残しつつも大田まで引き返さねばならなかった。との記述がある。

その概要は次のとおりである。

「温湯城危うし」という飛報は、石見の尼子に味方する武将から次々と富田城へ入った。

「小笠原を失ったら石見全土は毛利の味方となろう」という事態に、尼子晴久は精鋭をすぐって一万八千騎余りで6月23日に富田城を出発した。

7月5日、尼子晴久は毛利勢を撃退しながら、君谷から江川に到着した。

尼子の軍勢はかねてから琵琶頭山に陣をすえようという作戦だった。

しかし、すでに元就はこの山が峻しく、地の利がいいと見さだめていたので先手を打って砦を築いていた。

それではと、尼子勢は、江川下流の松山城を落として本陣とし、ここで舟を並べ、筏を組んで川を押し渡ろうと7月14日、鬨の声をあげて全軍が松山城へ攻めかかった。

松山城には福屋隆兼の手兵六百人余りがいて、尼子勢の攻撃を防いだ。

松山城のようすが、びくともしないのに諦めて鷹取山に引きあげ、小笠原救援について評定をした。

江川はちょうど梅雨期であり、連日の雨に水嵩が増し、川を渡るのは困難だった。

結局、尼子晴久は、7月19日ここを引き払い大田まで退いた。

ただし、「琵琶頸山」の場所が不明で恐らく江の川沿いに有ると思われるが見当たらない。

一方、「丸山伝記」では似たような内容であるが、前述とは違った事が記述されている。

雲州尼子より小笠原加勢として、尼子刑部少(尼子氏久)三千余騎引率、押し来る。

折節大水出で大川(江の川)渡られず、毛利、武勇を以て上下格別隔てたる処より大勢打渡し、尼子勢中に入り攻む、前は大川後は大岩石なり、折節大雨車軸を流し大風吹き寄せる勢ひ、ここに刑部少輔難儀に及ぶといえども、大剛なるもの故、陣所切抜け敗軍す。残る勢は岩石の節所を伝ひ逃げ行く跡より、追い詰め、千騎ばかり討取る。然りといへども、残勢終に隔たりて雲州へ帰陣す。

これは尼子軍が二手に分かれて江の川を渡ろうとしたものなのか、どうか不明であるが、結局江の川を渡ることができず、尼子軍は引き上げた。

62.2.6.忍原崩れ

小笠原救援のため兵力一万八千余騎を動員して出陣したが、折からの出水期で江川は水量が増し渡ることができず、尼子勢は未練を残しつつも大田まで引き返さねばならなかった。

大田に進出していた本隊は、毛利方の支配する銀山山吹城の孤立化と、温湯城攻撃軍の後方遮断を考えた。

かくして江川以北の忍原の地 (大田市川合)にて両軍間に死力を尽す攻防戦が展開されたのである。

世にいう「忍原崩れ」がそれである。

そもそも大森銀山は毛利方の支配下にあり、刺鹿山城守長信、高畑源四郎等に大勢の兵をつけて銀山を守らせてい た。

尼子方では毛利の本領と銀山との交通を遮断して道封鎖の作戦に出た。

毛利方としては、これは致命的な痛手であるの で何としても、これは阻止しなければならなかった。

そこで毛利方としては銀山筋の難儀を除去する目的で、宍戸隆家、 小早川隆景、 吉川元春の諸軍勢を合わせて一万余人を銀山へ向わせたのである。

一方尼子方では牛尾遠江守に毛利軍に匹敵する軍勢を与えて別府、忍原の線に進出させた。両軍はこの地に遭遇し互いに死闘を繰り返した。

結果は毛利軍の惨敗であった。

毛利方の部将大石蔵左衛門尉、小泉宮内少輔、岡崎七郎左衛門等それぞれ相次いで戦死した。

その他毛利方の戦傷合わせて八百余名を出したという。

勝に乗じて尼子軍は一挙に銀山山吹城を攻め落し、城番刺鹿、 高畑の両人は切腹して相果てた。

尼子方は銀山山吹城が落ちたので城守を置いて出雲に兵を引きあげて行った。

山吹城の城守として置いたのは、高櫓城(出雲市佐田町)城主本城常光だった。

62.2.7.長雄降伏する

かくて小笠原長雄は尼子来援を断たれたうえ、矢谷から引いていた水源も敵に絶たれ、ことに8月16日、包囲軍の猛攻を受け万策尽きて同23日前後、小早川隆景を介して再び降服を懇請した。

元就は元春・隆景の小笠原誅滅論を却けて長雄を宥し、温湯城開城のうえひとまず甘南備寺(江津市桜江町坂本)に謹慎させた。

<注:甘南備寺は、明治初年の浜田地震(1872年)により湧水も枯渇して寺院の経営困難の状態により明治十四年(1881年)第三十五世住職斎木将海和尚の時に甘南備寺山の中腹から現在の地に移動した>

そして、江川以南の領地は没収し、井田(大田市)と波積(江津市)の二箇所を与えた。

その後、小笠原長雄は毛利に従い戦った功によって住郷、下都治、川上、日和などを加増され、永禄5年(1568年)3月湯谷の彌山土居に入った。

しかし、この井田(大田市)と波積(江津市)の地は福屋隆兼の領地であったため、福屋隆兼には邇摩郡内に替地を与えることとした。

この替え地の件は一悶着を起こしたが和解する。

だが、このしこりは解けず、福屋隆兼は後に尼子方に走ることとなる。

<続く>