望洋

(序章)

この物語は、特攻戦隊である陸軍海上挺進第四戦隊の物語である。

海上挺進戦隊は、昭和19年(1944年)8月11日に、小豆島の船舶特幹隊内で発足した陸軍の特攻戦闘部隊である。

この部隊の任務は、米軍の上陸用船団を、捨て身の戦法で海上で撃滅することであった。

戦隊は同年8月に第一から第一九戦隊までが編成され、次いで10月以降に第二〇から第三〇戦隊が編成され、それぞれ別々に任務地に向かった。

海上挺進部隊は、直接特攻攻撃に当たる戦闘部隊、すなわち海上挺進戦隊と、その基地の設定や舟艇の整備泛水(へんすい:舟艇を海に浮かべること)など基地作業を担当する海上挺進基地大隊とに分けて編成され、基地隊が先発して任務地に赴き、基地を構築した。

第四戦隊の任務地は、宮古島であった。

1.第四戦隊の軌跡の概要

1.1.宮古島へ

海上挺進第四戦隊は、金山少佐(陸士51期)が戦隊長で、通称は暁第16780部隊である。

戦隊は昭和19年(1944年)8月下旬から豊島(香川県小豆郡土庄町)基地での訓練に入り、9月13日宇品浦(広島市)で正式に編成を行なった。

第四戦隊は他の戦隊に比べて出発が遅れ、11月16日に宇品を発ち、同月29日に門司港を出航した。

また、同日付で第四戦隊は沖縄軍(32軍)に編入となった。

12月9日に鹿児島港を出たが、14日に軍命令により慶良間諸島中の海上挺進第一戦隊の基地のある座間味島に下船した。

ここで、下船の命令が出たのは、この船で沖縄にいる武兵団(第九師団)を急いで台湾に送るためであった。

座間味島に上陸した第四戦隊は、以後ここで舟艇整備と訓練を行う日々を送った。

およそ1ヶ月座間味島に滞在し、いよいよ宮古島に向かうことになる。

宮古島へ戦隊は二個悌隊で分進することになった(梯隊とは縦に長く配列された隊のことである)。

これは輸送する機帆船が全部揃わなかったが、先を急ぐため二個梯隊としたからである。

第一悌隊は戦隊本部及び第2、3中隊であり、1月7日に宮古島へ向けて座間味島を出航した。

しかし、折からの台風を避け、ひとまず慶良間西方の久米島に寄港することになった。

1月11日、天候も良いことから久米島を出発したが、夜になると突如として荒天となった。

このような中、第三中隊第一群の群長らが乗った船が爆発による火災を起こし、船が沈没し6名が戦没する事故が発生した。

火災の原因は、高波で揺れ動く船の中、機関室の照明器具のランタンが倒れ、それが床の油に燃え移り、更にその火が積み荷の爆雷に引火して大爆発を起こしたものだった。

その他の一緒に出発した各船は荒天の中、バラバラに分散して航行することとなった。

これらの船は、多良間島・石垣島・西表島や台湾に漂着した。

多良間島・石垣島・西表島に漂着した船は、ここから再び宮古島に向かうが、災難に見舞われる。

船の1隻が航海中に敵機の襲撃を請け、乗船していた8名全員が戦死した。

また2隻が多良間島付近で座礁したため、多良間島に上陸し迎えを待ち、約一ヵ月後迎えに来た漁船に曳航され宮古島に上陸した。

台湾に漂着した船は、台湾から宮古島への航行は危険な状況となっていたため、やむなく独立中隊として、台北州東部の貢寮庄に陣地を構築し、宜蘭平野に対する敵の上陸に備える事になった。

後発組の第二悌隊は機帆船が揃うのを待って、1月18日夜数隻の機帆船に分乗し、座間味島を出発した。

久米島に一時寄港した後、19日深夜宮古島に向かった。

しかしこの組もまた、荒天により船団はバラバラに分散して航行することとなった。

この途中の1月21日、22日の宮古島周辺の空襲により、一隻が銃撃を受けて炎上沈没し、戦隊員のうち1名は救助されたが他の5名は戦死した。

分散していたが船団は21日頃には宮古島平良港に到着した。

平良港では米軍の空襲が盛んであったため、これを避けて夜間に入港したが、先に入っ た一船は空襲に巻き込まれて銃撃を受け、数人の死傷者がでた。

第四戦隊は2月に至って65名が、ようやく任務地宮古島に集結を終えた。

1.2.宮古島で

以後主として、平良荷川取の洞くつ内に舟艇(略称㋹)を収容し、訓練を行なっていた。

宮古島近海は珊瑚礁が多いので、安全に出撃できるよう水路を確認しておく必要があり、2月23日に大発2隻により北方水路を調査中、B24型と思われる米軍の大型爆撃機4機の銃撃を受け、大発は沈没し、戦隊員の1名が戦死し、1名が重傷(3月12日死亡)を負い、基地隊員7名の戦死者と20数名が負傷する被害があった。

大発

大発とは、大発動艇の略で、旧日本陸軍が開発し、旧日本海軍でも運用された上陸用舟艇の一種である。

兵員や砲を海岸に陸揚げするためのボートで、船首が倒れて道板になるのが特徴である。

海軍も十四米特型運貨船の名で採用し、陸海軍共用となった数少ない兵器の一つでもある

この時の生存者は近くの池間島に泳ぎ着き、後日漁船により宮古島に帰った。

宮古島では米軍の上陸はなかったが5月4日英太平洋艦隊の戦艦キングジョージ五世をはじめ戦艦2、巡洋艦5、駆逐艦11、計18隻により約30分にわたる艦砲射撃を蒙ったが、大きな被 害はなかった。

又、3月23日より米軍の本格的空襲が始まり、4月、5月、6月には連日の如く攻撃が行われた。

攻撃の目標は主として飛行場に向けられたが、一部は陣地、兵舎、民間建物、部落等にも向けられ、人畜の被害もかなり出た。

兵士たちは、訓練・船艇整備などの他、タコツボ(蛸壺壕: 一人だけ入れる大きさの塹壕)堀や、農耕、海や森林での食物探しと捕獲にも忙しかった。

食べられそうなものは、何でも捕獲・採集した。

干潮を狙って、貝やカニ、タコなどを手当たり次第に捕獲し食べた。

カエルもヘビもトカゲもカタツムリも捕まえ食べた。

トカゲはとても美味かったが、捕獲が難しかった。

カタツムリは採集した一部を飼育した。

サツマイモの葉、たんぽぽやアザミなども食べた。

アザミの根は格別美味かった。

8月16日14時、非常招集があり、兵士たちは中隊長から戦闘終結の詔書を聞いた。

8月19日7時半から大東亜戦争終結の大詔奉戴式が挙行された。

米軍はこの宮古島に上陸することがなかったため、結局米軍上陸を迎え撃つ特攻攻撃は行われなかった。

これが他の戦隊とくらべ損害が少なかった原因である(戦死者は104名中、23名であった)。

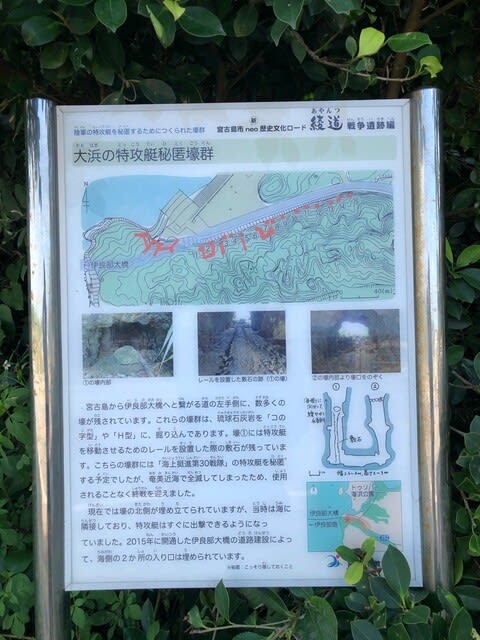

<秘匿壕>

<第四戦隊 駐屯地跡碑>

この碑は平成10年(1998年)10月に建てられた。

平成10年(1998年)10月11日記念碑の除幕式が行われ、この除幕式の模様を宮古新報と宮古毎日新聞が報じている。

<宮古新報の記事>

1.3.宮古島の秘匿壕について

この宮古島には、他にも秘匿壕がある。

平良久貝に、第三十基地隊によって秘匿壕構築された。

しかし、第三十戦隊は3月1日鹿児島港を出発したが、航行中に艦上機の襲撃をうけ、輸送船が沈没するなどの被害を受けたため、奄美大島から引き返した。

また、海軍も宮古島北部の狩俣地区に、「震洋」の秘匿壕も構築されている

<海軍秘匿壕>

<第三十戦隊 秘匿壕>

<秘匿壕内部>

本物語は第四戦隊の兵士らの証言や回想記などを参考にして話を組み立てたものである。

なお、この物語で登場してくる第四戦隊等の人物の名は仮名である。

<続く>