43.都治家騒動

都治家騒動とは、応永21年(1414年)に鏑腰城(江津市桜江町田津)の城主であった土屋宗信が、領地を横取りしようと、妻の兄である森の城(江津市都治町)の城主都治弘行を謀殺した事件である。

43.1.石見土屋氏

土屋氏は相模の国中郡土屋郷を本拠とした桓武平氏を始めとする。

この子孫が相模国大住郡土屋(神奈川県平塚市土屋)で、土屋氏を称し土屋宗遠(父は中村宗平で源頼朝の乳母はこの中村氏)と名乗った。

鎌倉幕府成立後、一族は出雲国持田荘や大東荘、法喜庄・末次庄・忌部保・千酌郷(ちくみごう)などの地頭職、そして石見国安濃郡大田北郷(大田市)などの地頭職を得ていた。

この一族がどのようにして石見の邑智郡桜井庄にやって来たのか定かではない。

邑智郡桜井庄

鎌倉末期の桜井郷の大部分は桜井庄で占められており、その桜井庄は後宇多院の領地であった。

「和名抄」によると、

「(桜井庄は)邑智郡桜井郷の地にて、小田本郷・市山・清見・井沢・後山・川戸・長谷・重富・日貫・日和・今田・江尾・田津・住郷・谷組・大貫がこれなり」

とある。

桜井庄は地頭不設置であったが、荘官として日貫(邑智郡邑南町)の領家氏が管理していた。

南北朝期に大覚寺領となったこともあり、日貫の領家氏は南朝方となった。

そこで、これに対抗するため、幕府方で太田北郷地頭であった土屋氏が桜井庄地頭に補任されたと思われる。

土屋氏は北朝武家方で南朝公家方と争っていた。

しかし、軍事費がかさむばかりで見返りはなく、自ら恩賞を見つけるしかないと決意した。

そこで、領地が接し南朝宮方の大覚寺領に侵攻して強奪し、桜井庄の一部(江津市川戸、谷住郷)を手に入れた。

そして、石見守護の上野頼兼を通じて幕府将軍、尊氏に桜井庄領有権を主張した。

幕府には戦い続ける土屋氏に恩賞を出せない弱みがあり、暦応元年/延元3年(1338年)に申し出通り領有を認め地頭とした。

古来この地は桜井郷に所属して郷中唯一の水路を以て海に通ずる重要地であった。

この地に海外交易を行うに適した良港があり、土屋氏はかねてから狙っていたようである。

往時は江の川の水量も豊富で川床も現在よりはるかに低かったので、日本海の湾の入りこみ方もずっと川戸近くまで寄っていた。

暦応2年/延元4年(1339年)7月の市山城の攻防の時、土屋氏は北朝方として戦っている。

43.2.桜井宗直の井尻横領

応永13年(1406年)周布兼宗の所領である通摩郡井尻村(大田市温泉津町井田)を桜井宗直という者が横領するとい う事件が起こった。

桜井氏とは、桜井の津(江の川・八戸川の合流点)に根拠をもって、盛んに海外貿易に活躍していた土屋氏のことで、桜井郷を苗字にとったのである。

周布兼宗はこのことを幕府に訴えた。

しかし、幕府は、驚くことに桜井宗直が横領した地を桜井氏の領有と認め、 兼宗にはその代償として同郡福光の上村の地を与え落着させたのである。

石見国仁万郡大家の庄西郷の内井尻村のこと、 周布次郎 (兼宗)、兼家の由緒として嘆じ申す。

謂れありといへども、 桜井宗直の押領、当郡□□の間、沙汰づけに及ばずと御沙汰落居 (決定) の程、福光上村を直領と致す所なり

(応永十三・二・二十 八、 時久より周布次郎宛)

蒙古襲来前後より朝鮮・大陸との交渉緊密化に伴い、日本では朝鮮との貿易が次第に盛んになってきた。

桜井氏こと土屋氏は海外貿易に従事して国内問題より貿易に力を入れ富を得ていた、と思われる。

時代は少し下るが「海東諸国記」に記されているように、 益田・周布の両氏を始め三隅・土屋氏、 それに北江津平吉久を名のっていた肥塚氏など、石見沿岸から江川流域の諸族は、応永前後から対朝鮮・対明貿易にめざましい活躍を示している。

「海東諸国紀」は、李氏朝鮮領議政申叔舟が日本国と琉球国について記述した漢文書籍の歴史書で、1471年に刊行された。

土屋氏の井尻村横領も対外貿易から得た富強の余勢がなさしたものであろう。

また、幕府が極めて弱腰にその横領を認め、周布氏をなだめた裏面には、土屋氏が対外貿易によって得た貴重な外国品や銭貨を幕府に寄贈するなどを行っていたと思われる。

鏑腰城

桜井庄の土屋氏は、鏑腰城を居城としていた。

この、鏑腰城の場所については二説ある。

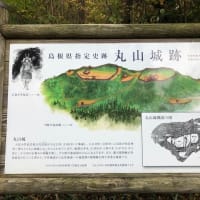

1.島根県教育委員会、平成9年(1997年)3月発行の「石見の城館跡」では、鏑腰城跡地は江津市桜江町田津の江の川辺の山林としている。

2.桜江町教育委員会、平成3年(1991年)3月発行の「桜江町遺跡詳細分布調査報告書Ⅱ」では、鏑腰城跡地は江津市桜江町川戸の山(江の川と八戸川に挟まれた山)として、発掘調査している。

なお、上記の「石見の城館跡」では、この場所は「鳴石城跡」としている。

島根県教育委員会の「石見の城館跡」が桜江町教育委員会の「桜江町遺跡詳細分布調査報告書Ⅱ」より、後で発行されている。

この状況を考えると、恐らく鏑腰城跡地は江津市桜江町田津であったのではないかと思われるが、確かな証拠はない。

一方、平成3年(1991年)3月桜江町発行の「さくらえ民話①」に「鳴石城の宝物」の伝説が載っており、「その場所から壺が掘り出されたが、中身は異国のものらしい」と伝わっている。

ひょとすると、この鳴石城も土屋氏のもので、海外公益の拠点として使用していたのではないかと思われる。

そこで、この物語では、鏑腰城は田津にあったものとして話を進めていく。

<鏑腰城跡地>

<鳴石城跡地>

43.3.都治氏

文治4年(1188年)頼朝は、国掃という武士を派遣して国内の治安に当たらせた。

石見には文治4年3月に船越安藝守、郡上八郎、高橋源五、宇佐美式部次郎、平田四郎嘉貞、金子十郎、瀧川善次、生駒主馬正、江馬遠江守、下国して国掃をなし、一旦鎌倉に帰りて復命終えている。

ただし上記のうちの平田嘉貞は同年(文治4年)に伊賀国平田邑より都治に移って今井城(都治町下都治)に居住したと、いわれている。

文治5年(1189年) 、平田四郎嘉貞は那賀郡都治郷(江津市)の地頭職に補任される。

平田氏は六代続いたが、観応元年・正平5年(1350年)北朝方の高師泰によって攻められ落城して滅亡する。

翌正平6年(1351年)には信濃国西那荘より佐々木兄弟が地頭として入部し、弟佐々木行連が佐賀里松城に入り都治氏を称し、兄佐々木祐直は川上の地頭として松山城に入り河上氏を称した。

都治氏は行連、政行、弘行、宗行(河上氏よりの養子)・・・と続く。

河上氏

石見国松山城主は河上氏であるが、河上氏を名乗ったのは時代順に中原氏・佐々木氏・福屋氏の三氏である。

中原氏

藤原北家流宇都宮氏で下野国那須郡に川上村発祥。都野系図では宗綱十世孫、権太郎勝助が近江国浅井郡に住して、その子房隆が川上孫二郎で河上氏の祖といわれている。

佐々木氏

佐々木祐直が足利尊氏の命により信州より来住して川上を称した。

佐々木某の子で兄佐々木安芸守祐直が川上を称して弟佐々木三河守行連は都治を称した。

福屋氏

天文年間(1532年〜1555年)に河上氏は本明城主福屋隆兼の攻撃を受けて落城、隆兼の子・福屋隆任が城主となり川上氏を名乗った。

次回から、「都治家騒動」について書いていくが、残された資料だけでは論理的に説明できにくいところや、話の繫がりが不可解なところがある。

そこで、そこは推測と空想を交えて、小説的に書き表していこうと思う。

<続く>