プラユキ・ナラテボー師をお招きして開催された「気づきの瞑想」会(11月17日(土)@鎌倉)、の講義メモ 、

、

その

「縁起(えんぎ)」のお話し。

「縁起」を理解すると、苦しみが生まれるしくみや減らす方法がわかります。

縁起観

縁起観

これあるときに、これあり

これ生ずるが故に、これ生ず

これなきときに、これなし

これ滅するが故に、これ滅す

(引用元:仏法[新装版] ポー・オー・パユットー サンガ)

「縁起観」は、すべては同時生起であることを説く。

この世界において私たちが何をどう感じて、そこからどうやって苦しみが起こっているのか、またどうすれば苦しみを滅することができるのかを理解するときのポイント。

縁起のしくみ

縁起のしくみ

五感や思考に触れる現象について、触れると同時にそれが何であるか認識し、同時にともなうイメージを浮かべたり、同時にともなう気分を感じたり、さらには、そのように"イメージしたり気分を感じる"のを「私」であると思い込んだり…というあたりのしくみを解き明かすのが縁起観。

「現象学」の知見も援用すると、つぎのような段階に分けられる。

<1>感覚の段階(五感や思考に触れる現象について、それが何であるのか分かる段階)

<2>意味の段階(イメージをしたり、気分を感じたりして、現象に対して何らかの意味付けをする段階)

<3>自我の段階(イメージしたり気分を感じるのが、すなわち「私」であるとする段階)

<1>感覚の段階

<1>感覚の段階

五感や思考に触れる現象について、それが何であるのか分かる段階

たとえば、目の前のサイコロ…

実際に「今、ここ」で見ているのは、立方体をしたサイコロそのもの(実相※)ではない。

「記憶」と「予想」で構成されたもの。

平行四辺形が合わさったものを立方体として見ることができるのは、私たちが瞬間的に「記憶」と「予想」をしているから。

※「実相」とは:

あるがままの、この世界、自然界の法則、システム(<講義メモ、その1>もご参照ください)

<2>意味の段階

<2>意味の段階

イメージをしたり、気分を感じたりして、現象に対して何らかの意味付けをする段階

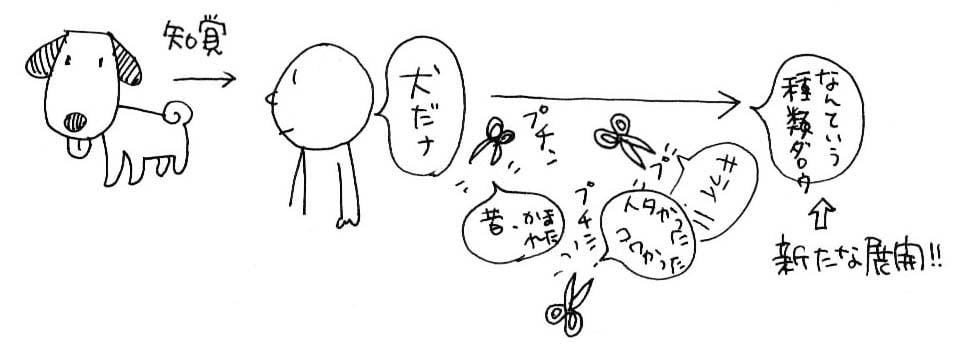

目の前の現象を知覚→

と同時に、「過去(記憶)」と「未来(予想)」により「犬」として認識する→

と同時に、「犬」にともなうイメージがわいて、「(たとえば)かむ!痛い!こわい!嫌い!」…と、意味づけされた犬」をつくる。

意味づけされた犬≠(ノットイコール) 目の前の犬そのもの(実相)

<3>自我の段階

<3>自我の段階

イメージしたり気分を感じるのが、すなわち「私」であるとする段階

「記憶」や「予想」でものごとを見て、そこに意味づけをして、好き嫌いの反応を繰り返しているうちに、だんだんと心がクセづいてきて、「私は、**な人である」とか「私は、**が好きである」とか、「私は**」、「私の**」と、「自我」が生まれる。

「自我」は、生きていくのに必要なもの。でも、「自我」だけで生きていくと、「私は**だから、〇〇はできない」とか、「私には、それはムリ!」って感じで、自分の可能性を閉じ込めちゃうことにもなる。

「今、ここ」に気づいて、苦しみへの連なりを断つ

「今、ここ」に気づいて、苦しみへの連なりを断つ

五感や思考に触れる現象について、触れると同時にそれが何であるか認識し、同時にともなうイメージを浮かべたり、同時にともなう気分を感じたり、さらには、そのように"イメージしたり気分を感じる"のを「私」であると思い込んだり。こういうこころのしくみを説いたのが、これ↓

これあるときに、これあり

これ生ずるが故に、これ生ず

「今、ここ」に見えているもの、聞こえているもの、感じている気分、そういうものにひとつひとつ気づいて、一回一回「今、ここ」に戻り、こころについて洞察する。

「縁起」を理解することで、苦しみを生じさせるこころのクセを理解し、苦しみへの連なりを断ち切っていく。

すると、楽になっていく こころの可能性を広げていける

こころの可能性を広げていける

これなきときに、これなし

これ滅するが故に、これ滅す …の実践。

(ところで、なぜ「自我」が現れるのか?のお話しに、つづく…)

<講義メモ、その5>「自我」はいのちのサバイバル・ツール~プラユキ・ナラテボー師に習う気づきの瞑想

<講義メモ、その4>~了~

※一部、まんがの中のエピソードは講義内容からでなく、私の着想したものが含まれますこと、ご了承ください。

※内容は改変されることがあります。

「記憶」や「予想」、「自我」は生きていくためには必要なもの。

でも、それに振り回される必要はゼンゼンない。

こころのしくみがわかったからといって、すぐに心のクセがなおるというわけでもないようで (からだのクセと同じ)

(からだのクセと同じ)

だから、ひとつひとつ、コツコツと、一回一回、気づいて戻って、気づきを育てる、気づきの瞑想

どうぞこちらもご参照ください。

どうぞこちらもご参照ください。

<講義メモ、その3>よき縁に触れ、よき縁となし、よき縁となる

<講義メモ、その3>よき縁に触れ、よき縁となし、よき縁となる

これから開催される瞑想会情報はこちらでご確認いただけます→「瞑想会、イベント情報」

これから開催される瞑想会情報はこちらでご確認いただけます→「瞑想会、イベント情報」

<今回参考にした書籍>

|

超解読! はじめてのフッサール『現象学の理念』 (講談社現代新書) |

| 竹田 青嗣 | |

|

講談社 こころがいかにして、目の前にサイコロをたちあらわすのか…あたりが、「現象学」観点からじっくり、考察できます。 |

|

仏法[新装版] |

| 野中耕一 | |

|

サンガ 上記で引用した「これあるときに、これあり これ生ずるが故に、これ生ず…」が載っています。 |

|

苦しまなくて、いいんだよ。 |

| プラユキ・ナラテボー | |

|

PHP研究所 現代の対機説法! |

|

|

| プラユキ・ナラテボー | |

|

佼成出版社 プラユキ・ナラテボー師のデビュー作! |

|

サンガジャパン Vol.11(2012Autumn) |

| アルボムッレ・スマナサーラ,田口ランディ 吉福伸逸,内田樹,為末大,名越康文,プラユキ・ナラテボー 篠浦伸禎,ネルケ無方,加藤俊朗,鈴木秀子 | |

|

サンガ (ナラテボー師記事より…)チャルーンサティ法は、集中力やラベル選択力などの何らかの技術を高めるとかではなくて、手や足に戻ってこれたら何はともあれ「オッケー。◯(マル)!」って感じですから、「集中が続かない、ダメだ」「上手にラベルが貼れない、ダメだ……」と「ダメ出し」する必要もなく、マルを増やしていく感じですので、誰でもが気楽にやっていける方法だと思います。 |