プラユキ・ナラテボー師をお招きして開催された「気づきの瞑想」会(11月17日(土)@鎌倉)、の講義メモ 、

、

その

いよいよ瞑想指導。タイのスカトー寺で実践されている「手動瞑想」です。

↑こちら、GIFアニメで、手動瞑想の動きをご覧いただけます。もしスマホ版で動画にならない場合は、お手数おかけしますがPC版サイトでご覧ください

手動瞑想のやり方

手動瞑想のやり方

(「気づきの瞑想」実践方法・ポイント」も併せてご参照ください)

*始める前に

・椅子に座ったままでOK。あぐらかきたかったら椅子の上でどうぞ。

・背筋をのばして、姿勢を正す。背筋以外はリラックス。

・目は開けます。(つぶらなくてよい)

まずは、動きをマスターしましょう。

-------------

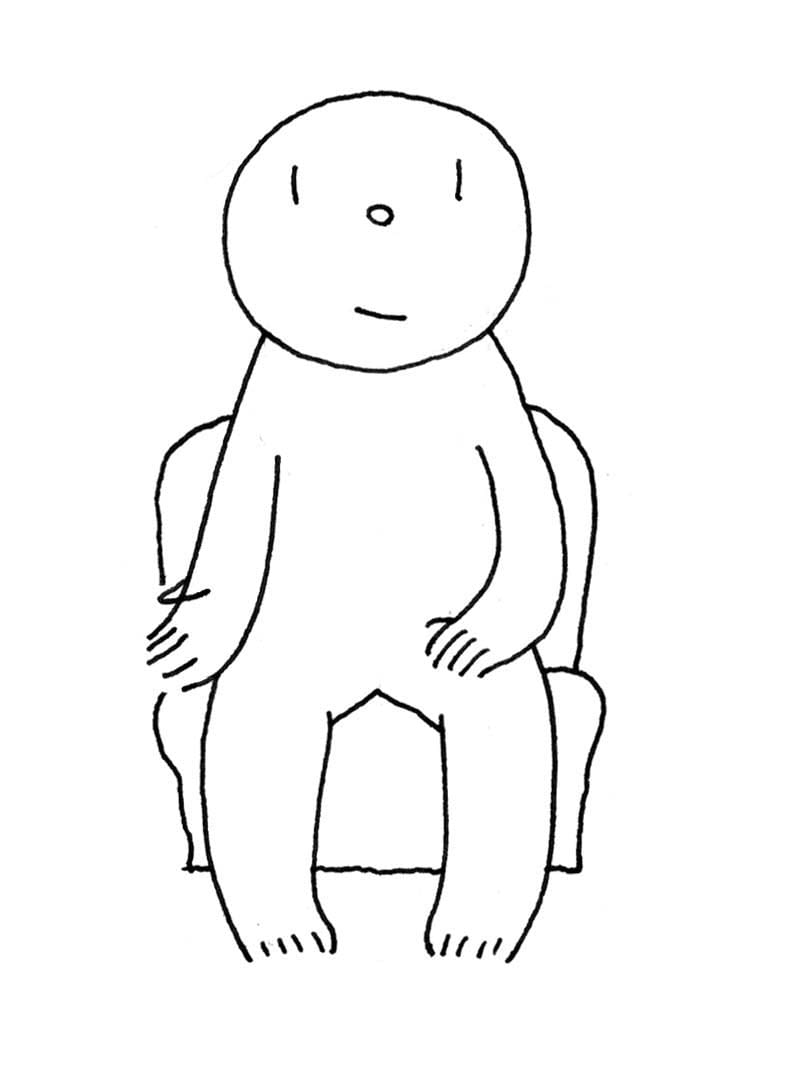

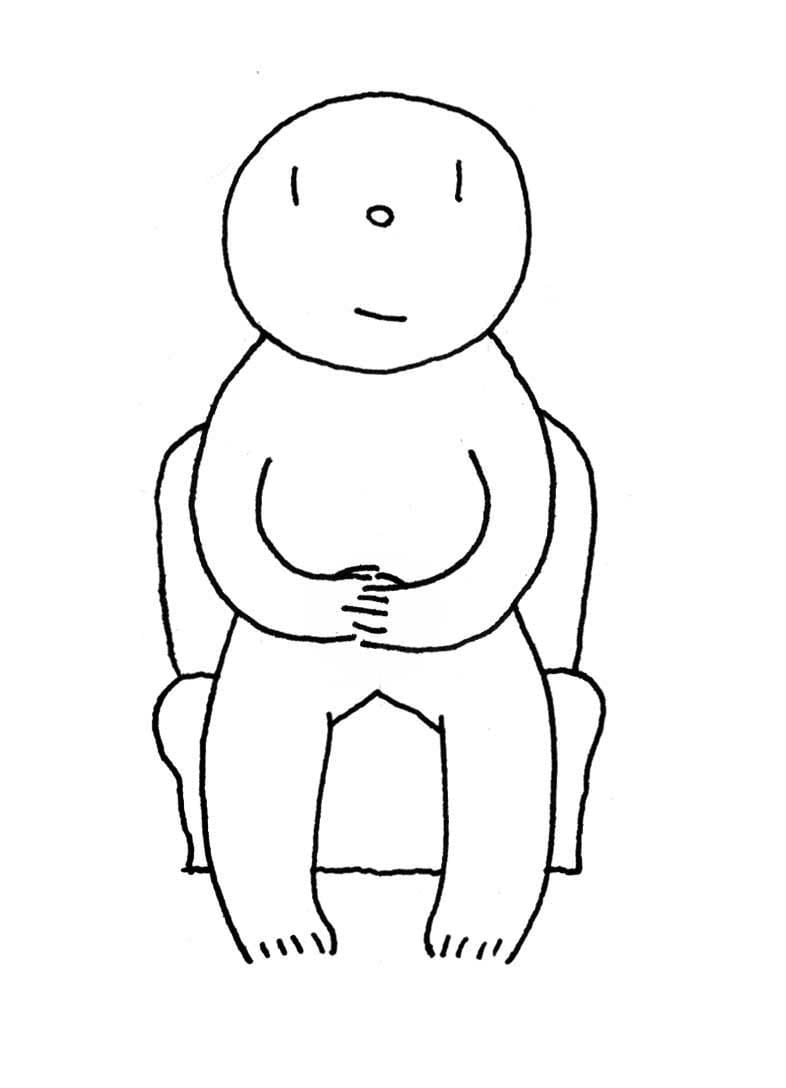

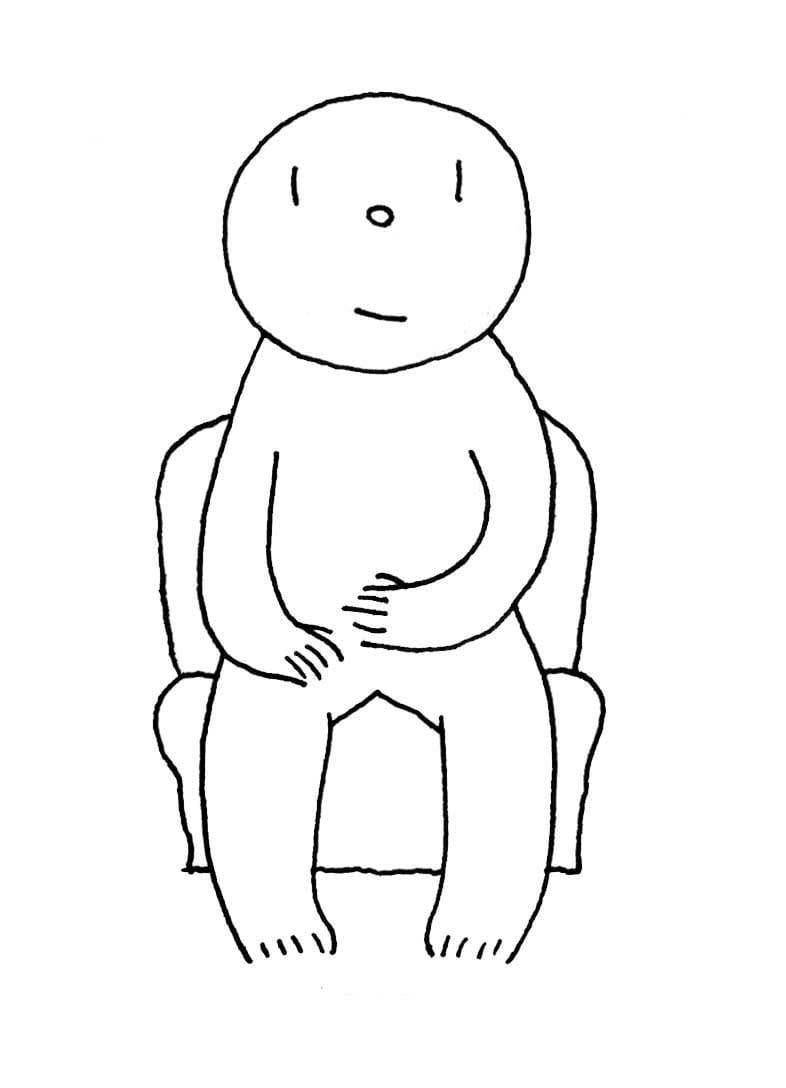

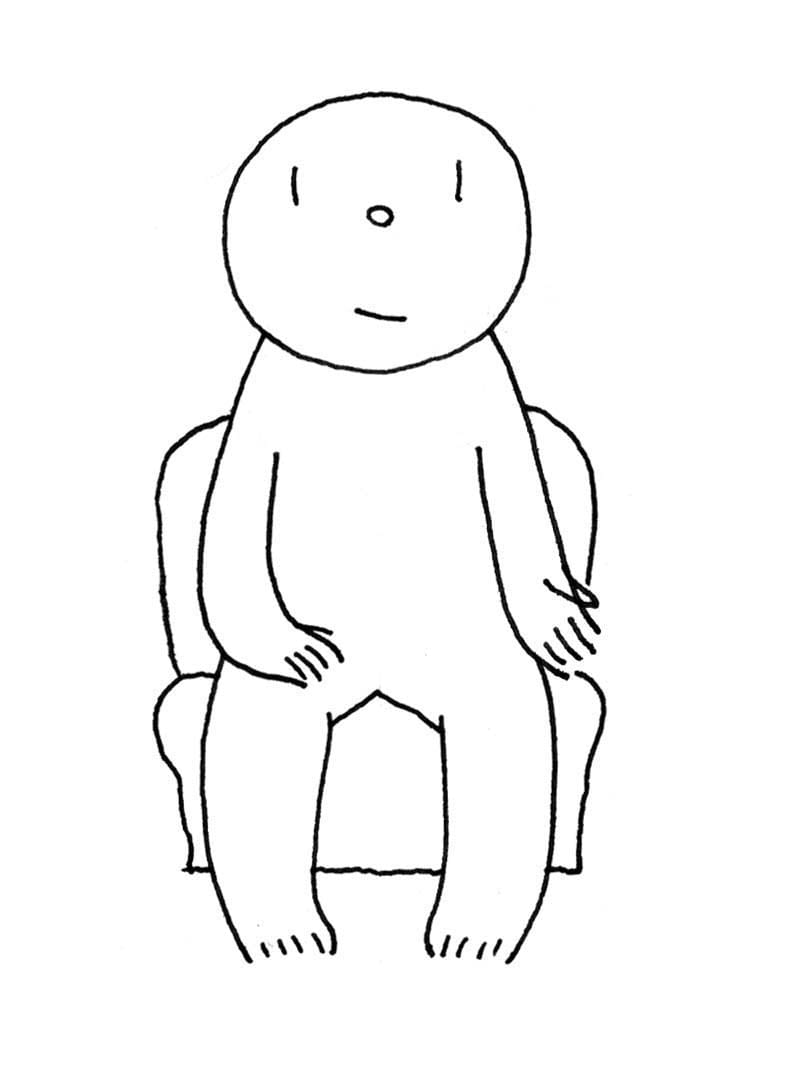

0. 両手をふとももの上に置きます。

-------------

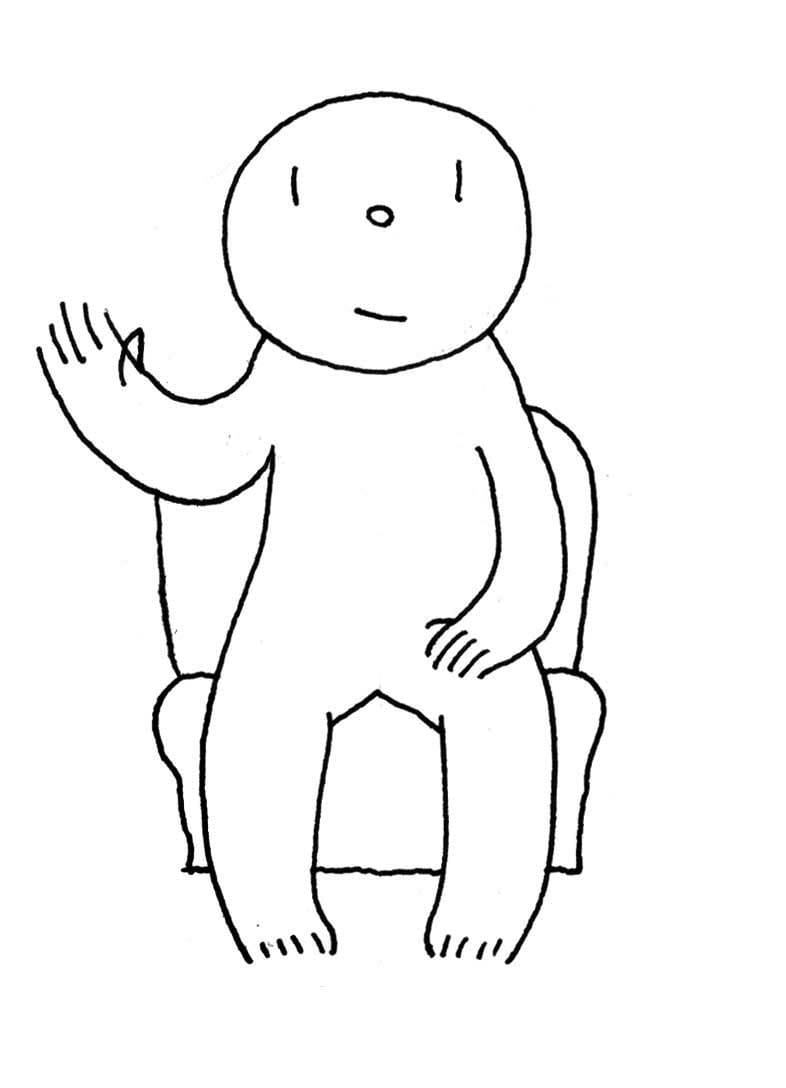

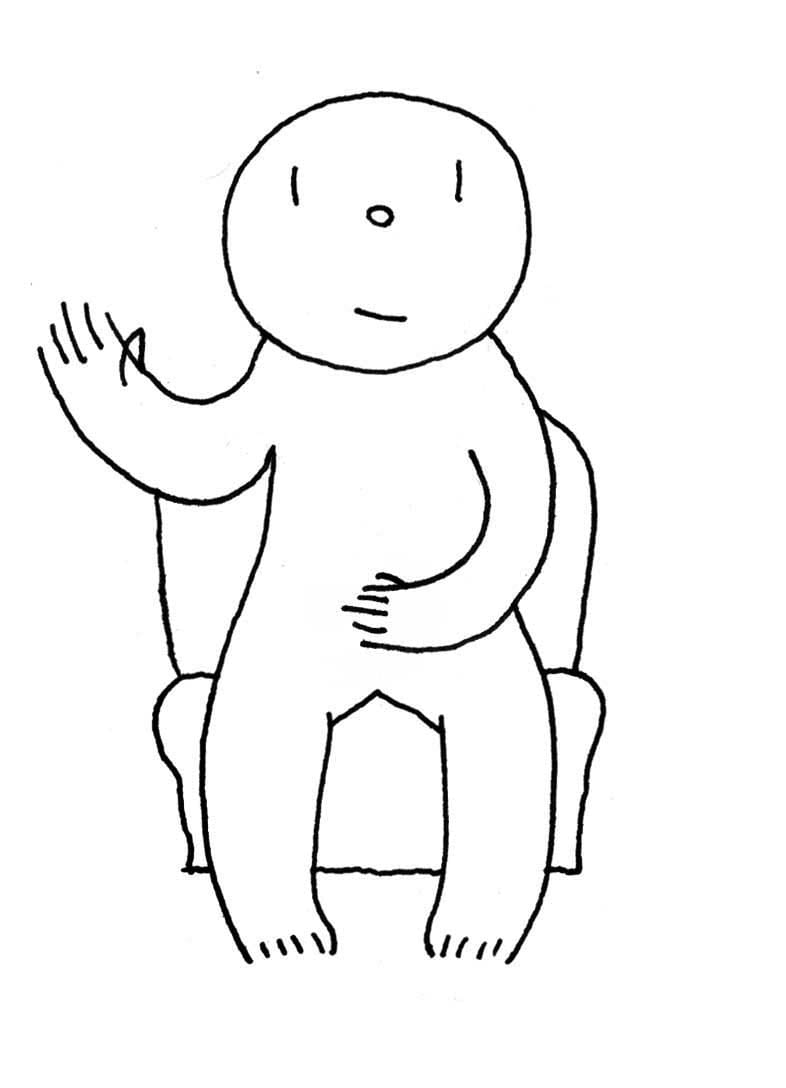

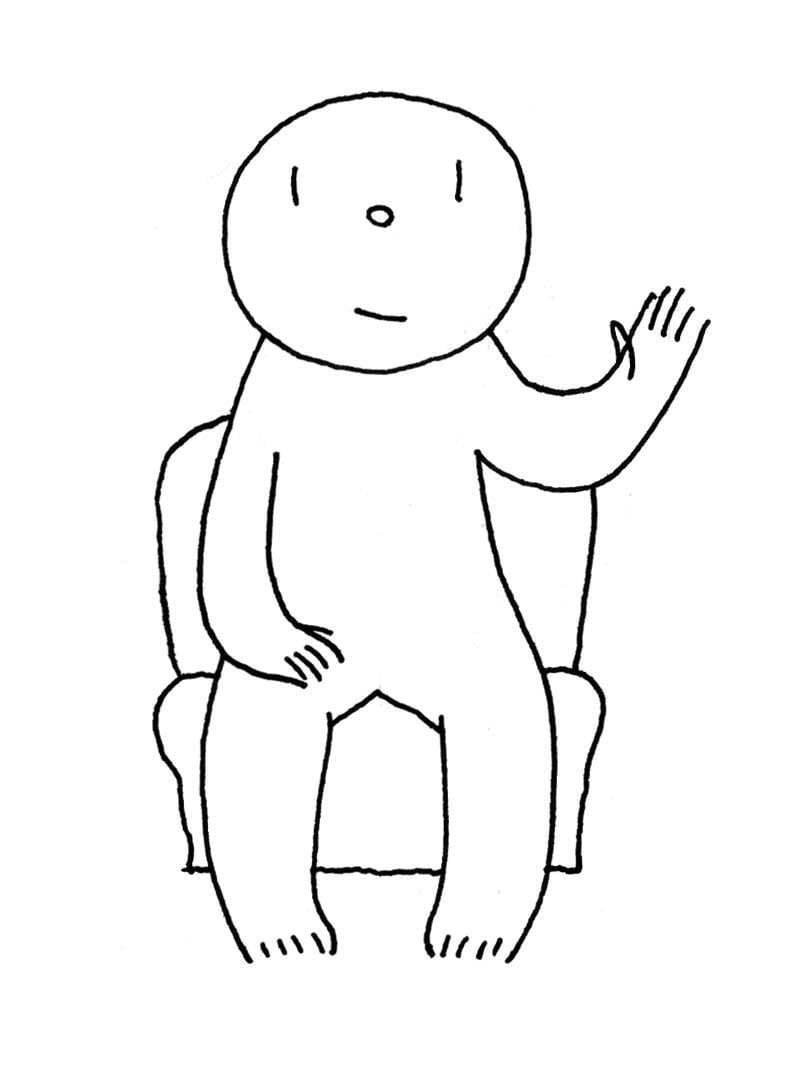

1. 右手を立てます。

-------------

2. 右手を肩くらいの高さに上げます。

-------------

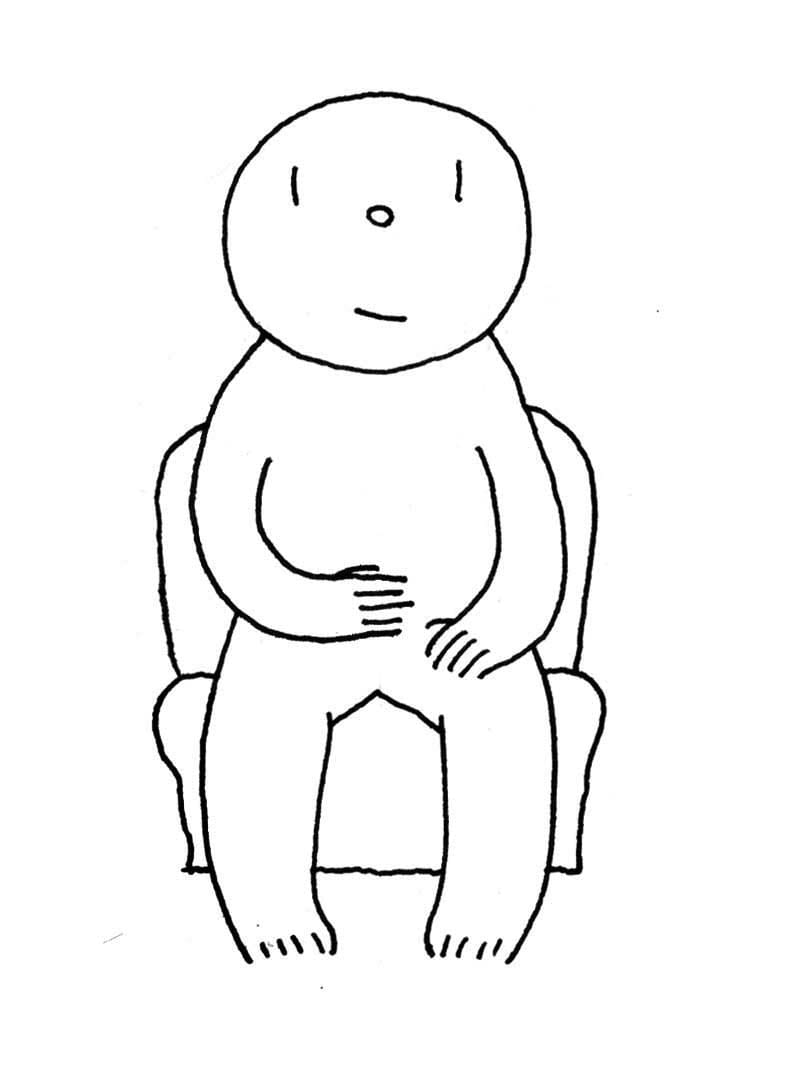

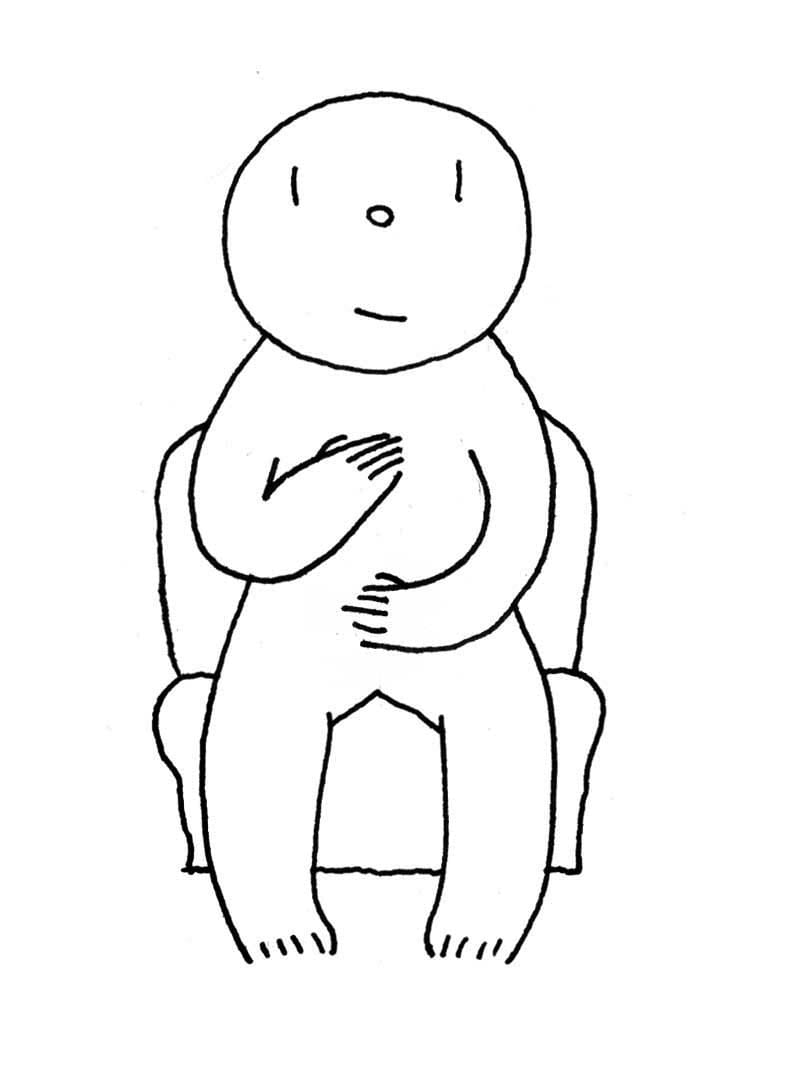

3. 右手をお腹に当てます。

-------------

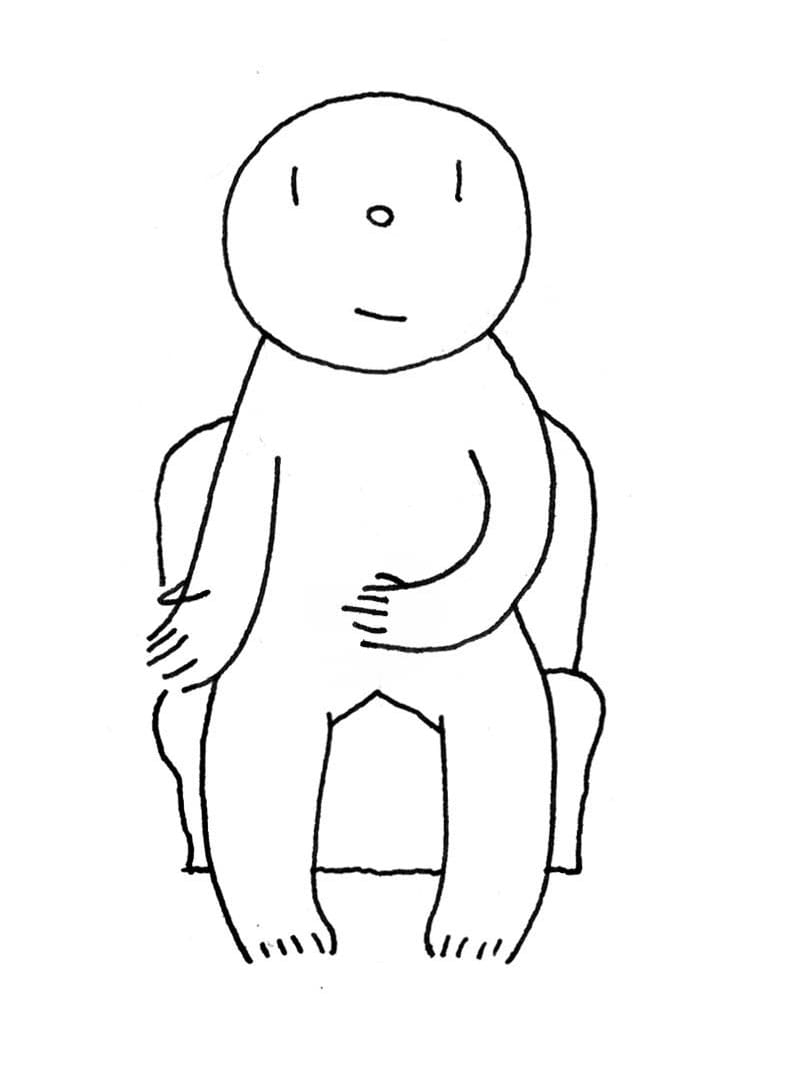

4. こんどは、左手を立てます。

-------------

5. 左手を肩くらいの高さに上げます。

-------------

6. 左手をお腹に当てます。(右手の上に重なるかんじ)

-------------

7. こんどは、右手を胸に当てます。

-------------

8. 右手を外に開きます。

-------------

9. 右手を太ももの上に立てます。

-------------

10. 右手を伏せます。

-------------

11. こんどは、左手を胸に当てます。

-------------

12. 左手を外に開きます。

-------------

13. 左手を太ももの上に立てます。

-------------

14. 左手を伏せます。

-------------

以降、「1. 右手を立てます」に戻って、繰り返していきます。

「気づき」って?

「気づき」って?

ひと動作、ひと動作、の「今ここ」の手を自覚するかんじ。

ただ「今ここ」にある、手にひたすら気づいてゆく。

最初はできるだけひとつひとつの動きを区切って、気づきの感覚を確認していくとよい。

なお、こころの中で「右手を上げる」とか「移動している」とか言葉にする必要はなし。

たとえば、背中にまわした手で、グー チョキ

チョキ パー

パー すると、目で見なくても、「グーだな」「チョキだな」「パーだな」、ってわかる。気づき、ってそんな感じ。

すると、目で見なくても、「グーだな」「チョキだな」「パーだな」、ってわかる。気づき、ってそんな感じ。

右手を立てたとき、“右手が、ここにあるな”と、パッ、と気づく。

右手を立てたとき、“右手が、ここにあるな”と、パッ、と気づく。

右手を上げたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を上げたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手をお腹に当てたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手をお腹に当てたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を立てたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を立てたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を上げたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を上げたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手をお腹に当てたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手をお腹に当てたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を胸に当てたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を胸に当てたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を開いたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を開いたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を置いたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を置いたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を伏せたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

右手を伏せたとき、“右手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を胸に当てたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を胸に当てたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を開いたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を開いたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を置いたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を置いたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を伏せたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

左手を伏せたとき、“左手が、ここにあるな” と、パッ、と気づく。

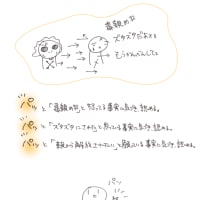

この瞑想では、手は「今ここ」に立ち戻るための目印。

手は集中対象ではない。センセーションを緻密にとっていくとかはしない。

瞑想中、過去や未来に心がフワ~って飛んでったり、ブツブツブツ…って考え事したりしてこころがさまよったら、ただそれに気づいて、「今ここ」のこの手に戻ってくればOK。

目を開けてやるのは、目の前の外側の世界にも、内側(こころ)にも、両方に目を開いて、気づいていこうということ。

「自分のペースでいいですよ~

「自分のペースでいいですよ~ 」

」

「リラックスしてね~

「リラックスしてね~ 」

」

「緊張してグググーッと縮こまるんじゃなくて、開いて、パアッ、ね

「緊張してグググーッと縮こまるんじゃなくて、開いて、パアッ、ね 」

」

「こころになにが起こってきたって、OK。気づいて、『今ここ』に戻ればOK

「こころになにが起こってきたって、OK。気づいて、『今ここ』に戻ればOK 」

」

-----------

*「気づきの瞑想」実践方法・ポイント」も併せてご参照ください。

(瞑想実践一問一答に、つづく…)

<講義メモ、その8>~了~

※内容は改変されることがあります。

どうぞこちらもご参照ください。

どうぞこちらもご参照ください。

<講義メモ、その3>よき縁に触れ、よき縁となし、よき縁となる

<講義メモ、その3>よき縁に触れ、よき縁となし、よき縁となる

これから開催される瞑想会情報はこちらでご確認いただけます→「瞑想会、イベント情報」

これから開催される瞑想会情報はこちらでご確認いただけます→「瞑想会、イベント情報」

<今回参考にした書籍>

|

|

| プラユキ・ナラテボー | |

|

佼成出版社 プラユキ・ナラテボー師のデビュー作! |

|

サンガジャパン Vol.11(2012Autumn) |

| アルボムッレ・スマナサーラ,田口ランディ 吉福伸逸,内田樹,為末大,名越康文,プラユキ・ナラテボー 篠浦伸禎,ネルケ無方,加藤俊朗,鈴木秀子 | |

|

サンガ (ナラテボー師記事より…)チャルーンサティ法は、集中力やラベル選択力などの何らかの技術を高めるとかではなくて、手や足に戻ってこれたら何はともあれ「オッケー。◯(マル)!」って感じですから、「集中が続かない、ダメだ」「上手にラベルが貼れない、ダメだ……」と「ダメ出し」する必要もなく、マルを増やしていく感じですので、誰でもが気楽にやっていける方法だと思います。 |

|

ポー・オー・パユットー仏教辞典(仏法篇) |

| 野中耕一(編集、翻訳) | |

|

サンガ 仏教用語の確認に使用中です。 |

|

仏教要語の基礎知識 |

| 水野 弘元 | |

|

春秋社 仏教用語の確認に使用中です。 |

こんにちは。

瞑想イラスト使用についてお問い合せありがとうございます

はい、どうぞご使用ください。

ご研究のお役に立てれば幸いです。

なお、ご研究をなんらかの媒体にまとめる際や配布の際には、イラストのクレジットとして、本ブログのタイトルとURLを記載いただきますようおねがいいたします。

もし可能であればどんな風にご使用されたか、お知らせいただけると嬉しいです^^

このブログでもシェアさせていただければ気づきのご縁が広がって楽しいかな~♪と思います。

研究がんばってください

イラストの使用許可,誠にありがとうございます!

媒体にする際には,こちらのブログ名とURLを記載させていただきます。

イラストはセッション参加者に瞑想の手順を理解していただく資料に使わせていただきたいと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

手動瞑想は、1日どのくらいの時間行えばいいですか?

決まりはないのかもしれませんが、もし目安があれば教えていただけると嬉しいです。

コメントありがとうございます。

さて、「瞑想時間」ですが、プラユキさんの講演会などでも会場からしばしば質問されます^^

その際、プラユキさんも基本「決まりはないんだよね~」と回答されています。もしかしたらご著書などにもう少し詳しい記述があるかもしれません。

私ざぼん的には、少しの時間でも毎日コツコツ習慣にする感じがおススメです

ぜひ「手動瞑想」取り組んでみてください