〇●第42回〇日本人の自律心を育むには?~エリクソンの人生8段階発達理論から考える(改訂版)

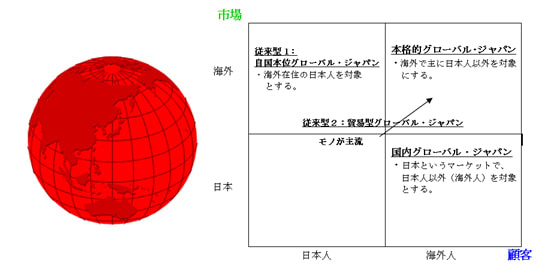

これからのあるべき日本人(global Japanese)を考えるにあたって、

日本を飛び立ち、海外で生活、滞在したときに

アイデンティ・クライシス(自分が自分であることを喪失するという危機)に陥らないように、どうすればよいか?

今回は、

海外へ出ようとする/海外滞在中の日本人、特に、自分の経験を踏まえて、発達心理学者エリクソン(1902-1994)の「人生8段階発達理論」を傍らに置きながら、日本人の自律心育成について考えてみます。

これまで、当ブログでは、

日本人の自律心の必要性 を述べ、

参考として、

西欧社会(オーストラリア)の育児ビデオの話 をしました。

オーストラリアの育児ビデオは、西欧社会の文化圏にあり、当然エリクソンの発展理論を踏まえた育児ビデオになっています。

まず、エリクソンの8段階発展理論について紹介し、

次に日本人との差を考え、

日本人の自律心育成には何が必要かを考えます。

◆エリクソンの8段階発展理論

エリクソンは「人間は生まれてから死ぬまで、生涯に渡って発達する」という考えの下、人間のライフサイクルを8つの段階に分け、それぞれの段階で獲得すべき課題を設定しました。

◇第1期 信頼感 対 不信感 [重要な事:食べ物] (誕生~18ヶ月)

この期の乳児は、絶対的依頼心のある期間であり、保護者の態度によってその発展が規定される。

乳児は、保護者が信頼感、十分な世話、愛情を与えられるとき、「信頼感」を獲得する。これらが不足すると、他者に対する不信感が醸成される。

◇第2期 自律心 対 羞恥心・疑い [重要な事:トイレのしつけ方](2~3才児)

この期の子供は、体の機能をコントロールするという身体的なスキルと自立(独立)心の感覚を発達させるのに重要な時期だ。

この自己尊重が成功すれば、自分自身に対しての安心感や自信が生まれ、自律心が育まれる。一方、失敗すれば羞恥心や自分に対して欠陥があるのではないかという疑いが生れてくる。

重要な事(イベント)としては、トイレだけでなく、食べ物の嗜好、おもちゃの好み、服の好みなども含まれる。

◇第3期 自発性 対 罪悪感 [重要な事:探求心](3~5才児)

就学前の子供は、遊びや他の社会的ふれ合いを通して、自分の周りの世界へ、自分たちの力(影響力)やコントロールについて意識し始める。活動を自ら始めることが肝要で、ひとのまねをすることではない。意識や性的アイデンティティを開発する。

この段階で成功すると、目的意識をもつ能力や他人をリードできる能力を獲得できる。一方、このスキルを持てないと、罪悪感、自分への疑いやリーダーシップの欠如を自覚するようになる。

◇第4期 勤勉さ 対 劣等感 [重要な事:学校](6~11才児)

就学前期の子供は、学校という新しい社会環境に放り込まれる。ここでは、勉強の達成感や自己の能力についての誇り(自信)が開発されていく。両親や先生の励ましとほめることが子供たちの能力開発に決定的な影響を与える。

この段階でうまく能力が開発されると、子供たち自身の能力への自信が生まれ、自分自身がこの世にいる価値があると自覚できるが、失敗すると劣等感にさいなまれることになる。

◇第5期 アイデンティティ保持 対 役割混乱 [重要な事:社会的関係]

(思春期12~18才)

この10代の思春期では、子供たちは独立心と自分自身の個の確立を図ることになる。適切な励ましとサポートを受け続けた子供は、自我の確立、独立心と自己コントロールが可能になる。役割とは、ロールモデル(手本となるあるべき先輩)や同級生からのプレッシャーを受けながら、子供、兄弟、学生、アスリートや会社員など多くの役割を自分のイメージの中に統一しようと試みることだ。

成功すれば自分自身に忠実な自我をもてるようになり、失敗すれば、自分の信念のなさや願望のなさからくる、未来の自己の役割についての混乱が生じ、自我の確立不全(未成熟)となる。

◇第6期 他人との親密さ 対 孤立 [重要な事:他者との関係](青年期19~40才)

この段階は、個人と個人の関係を考える時期だ。

エリクソンは、個人が他者と親密で協働的な関係を創ることが大事だと考えた。他者とは、配偶者でも、両親でも、パートナーでもいい。

この関係は、愛情に基づいたものであるし、相互信頼、安心感のもてるコミティッド(献身的)な関係である。

もちろん、6期以前の各ステージの積み重ねで達成できるものだ。堅固なパーソナル・アイデンティの確立は、親密な他者との関係構築に重要なものとなる。研究によれば、アイデンティティの確立が未熟な人々は、献身的な関係をつくることができず、情緒的に孤立した、孤独な、悲観的な人間になる傾向がある。

◇第7期 生産性(創造性) 対 自己停滞 [重要な事:仕事と親子関係] (中年期40~65才)

中年期(壮年期)にさしかかると、人々は、自分のキャリアや家庭のことを中心に考え出す。子供をもったり、他者を利するなんらかの前向きの変化をつくりだそうと考える。

仕事だけでなく、家庭、コミュニティで積極的に活動し、世間への貢献を考えるようになる。やりがいと世間から見た自分の必要性を感じる。このスキルを得られないと、非生産的になり、世間とのつながりを持とうとしなくなる。

◇第8期 エゴ(自我)の統合 対 絶望 [重要な事:生涯の回顧](成熟期65~死期)

自分の人生を振り返る「老年期」の時期だ。

これまでの自分の人生に、達成感や充実感を感じる人々は、自我の完全さ・高潔さ・純粋な自己との同一感を感じるだろう。後悔はほとんどなく、自己満足感に満たされ、死に至るときには、きっと智慧を獲得するであろう。一方、この最終段階で不成功に終わった人々は、自分の人生は無駄であり、後悔、人生への恨みや絶望感を感じて、死を迎えるであろう。

◆日本人との差と成人日本人の対応(追補分)

日本人の発展段階を考えたときにまず思い浮かぶのは、

第2期の最初の自律心育成のときだ。

周りから、型にはめた教育方法をとっていないだろうか。オーストラリアのビデオの例のように、個性を育む方法もいろいろあるのだから、羞恥心や自分に対して欠陥があるのではないかという疑いをもたせていることはないのだろうか、考えてみる必要があるだろう。

ただ、「羞恥心」や「恥じらい」が自律心の対極に来ているのは、これまた西欧的な気がする。日本人の私としては、ひとの「恥じらい」には、それなりの良さがあり、共感をもっているためです。

第3期の自発性、リーダーシップ教育の段階。

まわりとの和や調和を重視する日本文化では、型や枠に嵌めたがる傾向があり、自発性やリーダーシップに対して、重きが置かれないようだ。この第3期のスキルの欠如は、将来オトナ(社会人)になってから、いかような影響をもたらすだろうか。

いずれにしても、

「三つ子の魂百まで」

(The leopard does not change its spots. 旧約聖書エレミヤ書Jer.13:23)

の言葉通りのようです。

第5期の独立心と自分自身の個の確立。

特に、家庭や教師による適切な励ましとサポートを受け(続け)られるかどうかだ。

日本文化では、なぐさめの方が圧倒的に多く、cheer up(励ます)するのは、身近な人間ではなく、音楽などを通しての方が多いようだ。

また、「頑張れ」との励ましも、言葉自体は存在するが、やや流れてしまうようで、具体的な励ましやサポートのかたち(モード)が、西欧的な態度に比べて、やや不足感がある(説得感に欠ける)と思うのは、言いすぎだろうか。

第6期では、他者と親密で協働的な関係を創ることだ。

ここで思い出すのが、

長年連れ添って、いつまでもラブラブの関係を継続できている日本人カップル(複数)のことだ。

親密で長続きする関係をとっている彼らの秘訣は、

「いつも手をつないでいる」

「いつも一緒に風呂に入る」

「記念日では、いつも a little or big surprise を!」

などなど、だった。

この関係性は、もちろん身体的な意味がメインなものもあるが、スキンのふれ合いは、身体を通した、心のふれあいにつうじているのではないか、と思ってしまう。その点、西欧人やラテン系の人たちの触れ合いは、うらやましいほどだ。

どうもここらへんに、なにか日本的なものと西欧的なステージとの差があるようだ。

西欧的な幼児期(第2期や第3期)を経ていない、

あるいは

西欧的な育児教育を受けていない、

成人日本人の場合、どうしたらよいか?

まず考えられるのは、

1.身体コントロールのための、ジム通いは良いに違いない(身体的なコントロールスキルの修得による、自立心の涵養)

2.自発性やリーダーシップ育成には、そのためのマネジメント研修が有効であろう(幹部候補生として、習うより慣れろ!)

3.他者への励まし方は、西欧流が一日の長があるため、もっと研究して、いいものは取り入れよう。(これは、和魂洋才?)

4.身体コントロールという面では、幼児期ではなく成人期特有のものに、性的な事柄が重要となる。性的な満足感/幸福感、自然に流されることなく、自己の性的なエネルギーをコントロールできるかどうか(特に男性諸君の)が、自律心の指標ともなるだろう。

◆アイデンティティ・クライシス

さて、青年期を遥か後にして、オーストラリアに留学した時は、

日本でのこれまでのキャリア、社会的評価などは全くゼロになった。

それまで、それなりに、職業としての社会的立場は尊重されていた。

人間関係重視社会と特徴づけられる日本社会では、

人間個人としてよりも、

その地位がもてはやされるか、そうでないかの判断が大きいようだった。

しかし、

一留学生として、教授や同窓の学生のみならず一般のオーストラリア市民と接してみると、それまでにあった自分のアイデンティ(自分が自分であること)が見失われる危機に見舞われた。

また、

知らず知らずに染みついた日本文化や日本文化を背負ってきた自分に気がつくことを余儀なくされた。

そんな日本社会の残滓を背負っているとき、

アイデンティティ・クライシス(自分が自分であることを喪失すること)に

抵抗し、精神のバランスを取るために、まず本能的に考えたことは、

♣ 日本の経済力はどうだ!ここよりは裕福だ(経済的優位性)

♠ ソニーやトヨタなど、世界的な商品が満ち溢れているではないか

(素朴な経済的ナショナリスト)

♣ 建物が古すぎて、生活環境での心地よさが低いよ(生活環境の先進優位性)

♠ なんだこの大学の学生管理は?顧客志向になっていない、仕事も縦割りだ。

(業務処理システムの優位性)

♣ コンビニがあるけれど、日本のように多くはない (生活環境の便利性)

大学院のクラスに出席し始めて、他国からの留学生との違いに気がつく。

♣ なんと英語を堂々としゃべるんだ、母国語なまりがあっても、ちゃんと主張するところは主張している。うらやましいもんだ。(でも、オレだって、内容あることはたくさん知っている、ただ、自由にしゃべれないだけだ)

♠ 感情表現がストレートだ。人前で、抱き合ったり、キスしたり、おお、自分にはとても恥ずかしくて、できな~い。

♣ 授業は、講義方式というよりも、参加方式、対話・グループでの討論だ。教授は大変だ。でも、学生の立場としては、まず、しゃべることが先決だ。

♠ 日本文化の時間厳守は、ある地域だけに限られるものかも知れない。他地域では、日本の几帳面さ(時間、プレゼンなど)が評価されないこともある。

♣ 西欧人と違って若く見られる。それは、外見だけでなく、自律性という点でも未熟だと思われてそうだ。

(特に、堂々とした態度、俳優の自信に溢れた態度など、は真似しようにも一日ではできない)

♠ 日本の美点である、謙虚さは、一般論で言うと、ここでは、あまり評価されなさそうだ。評価されそうなのは、謙虚さよりは、積極性や自発性のようだ。

などなどと感じながら、

アパートメントに帰る途中、

他人への自然な配慮が目に映る。

♥ 路面電車では、かならず男性が弱者に対して手を貸す(女性の荷物の手助けなど)

(おおうおう、満員電車の日本では、他者への配慮なんてないな~。生存競争だけで生きている~)

♥ 近くの公園では、定期的に老人やハンディキャップのグループのために、ディケアセンターなどの車がよくとまっており、バーベキューなどの催しをやっている。

(ハハぁン、個人主義社会では、弱者に対して、社会システムとして、保護サポート機能があるのかな)

♥ などなど。

さて、日本人が、(私を含めて)、

海外で、アイデンティティ・クライシスにならないようにするには、

自律心を強固にしなくてはいけない。

自律心を強固にするには、

どうも、

第3期「自発性」の育成と

第5期「アイデンティティを保持」するための、

周囲からの適切な励ましとサポートが一等大事なことのように思われます。

経験的に言えば、

カルチャーショックによるアイデンティティ・クライシスは、

誰しも必ず味わうもので、

その回復に必要だったのは、

1.

エスノレラティブ(文化相対主義)的考え方

と

2.

クリティカル・シンキング(健全な批判精神と論理的/合理的な展開方法)の修得

と

3.現地の人との相互認識を深めるためのコミュニケーション・ギャップを縮める努力、つまり、語学(英語など)のマスターや習慣・態度の気づき

が必須なようだ。

アイデンティティ・クライシス回復には、

これはどうも、

エリクソン流の(西欧的)身体的年齢の区分を超えて、

自律心年齢で考え直した方が、自律(自立)心の不足がちな日本人にとって

有効な理論だと思えるのも確かです。

少しは、global Japanese の必要条件が見えてきましたか?

※エリック・エリクソンの写真は、

http://www.nndb.com/people/151/000097857/ と

http://www.depauw.edu/student/orgs/psichi/history.htm

から使用した。

【参考サイト】

◆

Erikson's Theory of Psychosocial Development

Erikson's Psychosocial Stages Summary Chart

◆

Identity Crisis - Theory and Research

◆

ERIKSON'S DEVELOPMENT STAGES

◆健康用語(メンタルヘルス編)

心理学用語「E.H.エリクソンの発達課題」

◆

無藤清子(1979)「自我同一性地位面接」の検討と大学生の自我同一性」

の本文PDFからダウンロード可能.

The Japanese journal of educational psychology、

教育心理学研究 27(3) pp.178-187