履修登録済みの学生には既に学務情報システム経由で告知しましたが、「日本文学講読Ⅰ」は、金曜の1・2限に移動しました。

教室は変更無し。B303です。

既に、学務情報システム上でも変更になっていますので、木曜の1時間目、他の授業が登録できると思います。逆に、金曜の1時間目に他の授業を取りたい人は、申し訳ありませんが、私の授業の登録を削除して下さい。

さて、その上で、この授業は、16日には行わず、次回は17日です(誰か来ると申し訳ないので、16日も一応待機しますが)。

先週、10日(金)に、5人くらい来てくれた人には、せっかくなので少し概要を話しましたので、この場を借りて「補講」しておきます。

この授業の副題は「遊里文芸の達成」です。

しかし、遊里の話をする、というよりは、主として、江戸時代後期の遊里を扱った作品を拾い読みしながら、江戸戯作における描写のリアリティについて考えてみよう、というものです。

最近、このブログでも「リアル」とか「リアリティ」とか言う言葉が飛び交っていますが、この辺で一度、江戸時代の「小説」の世界に戻って考え直してみようかな、と言うのが、この授業の目的です。

遊里の話ですから、男と女の駆け引きのリアリティ、と言う問題もありますし、実在する個別の遊郭や遊女についてのリアリティ、と言うこともあるでしょう。遊郭では、独特の言葉が使われていたようなので、そういう「言文一致」という問題もあります。

実を言うと、もっとずっと深い部分でも“リアル”が問題になります。そんな言葉は勿論使わないんですが。

この授業では、そういう色んなレベルでの「リアル」を検証しながら、自分たちがこれを表現するとしたらどうやるだろう、と言うことも考えたいと思っています。

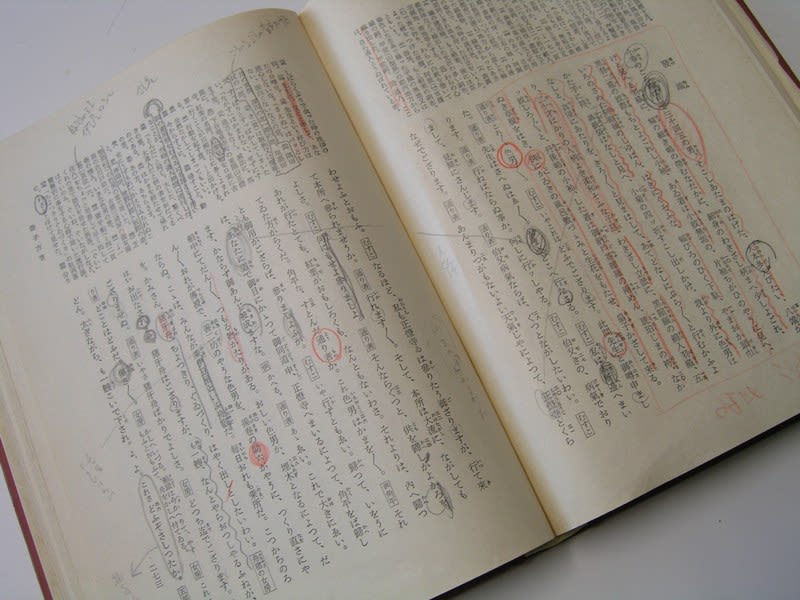

いま、この記事のトップにある写真は、「日本古典文学大系」の『黄表紙・洒落本集』、『遊子方言』の冒頭部分です。ちょっと読んでみましょうか。

小春のころ柳橋で三十四五の男。すこしあたまのはげた。大本多大びたい。八端がけと見へる羽織に。幅の細き嶋の帯むなだかに。細身わきざし柄まへ少しよごれ。黒羽二重の紋際もちとよごれし小袖。あゐ着ハ小紋無垢の。片袖ちがひのやうに見へ。いろのさめた緋縮緬のじゆばん。はきにくそふな。幅びろのひく下駄。やまおか頭巾かた手に持。鼻紙袋ハなしと見へ。小菊の四ッ折すこし出しかけ。我より外に色男ハなしと。高慢にあたりを。きろ/\と見まハして。あてどなしにぶら/\と行むかふより。二十才ばかりの人柄よき柔和そふな子息。わきざし立派に黒縮緬の綿入羽織。五ッ紋しろ/\と。丹後嶋の小袖。した着ハ御納戸茶縮緬の両めん。琥珀じまの袴。なかぬき草履をはき。供にかゐきの風呂敷づヽみと生花をもたせ 扇子かさして来る

まず、二人の男性が登場します。

これが、このお話のメインキャストです。服装描写が細かくて、さっぱり判りませんね。でも、微妙な“形容”は、わかりますよね。特に、先に出てくる人。

小春のころ柳橋で三十四五の男。すこしあたまのはげた。大本多大びたい。八端がけと見へる羽織に。幅の細き嶋の帯むなだかに。細身わきざし柄まへ少しよごれ。黒羽二重の紋際もちとよごれし小袖。あゐ着ハ小紋無垢の。片袖ちがひのやうに見へ。いろのさめた緋縮緬のじゆばん。はきにくそふな。幅びろのひく下駄。やまおか頭巾かた手に持。鼻紙袋ハなしと見へ。小菊の四ッ折すこし出しかけ。我より外に色男ハなしと。高慢にあたりを。きろ/\と見まハして。あてどなしにぶら/\と行むかふより。

これはどういうことでしょう。

古典を読むときには、ちゃんと当時の文脈で解釈することが大切です。着物の知識がないと、ここはさっぱり判りませんよね。私がブランド物の鞄や財布のことが判らないのと一緒です。

そういうことは一つ一つ調べて、なるほど、ここでこういうモノが出てくるのには、理由があるんだな、と言うことを理解しましょう。

何となく分かってきたら、今度はこれを、現代の渋谷あたりに置き換えてリライトしてみましょう。どんな服装にしましょうか。仕草はどうしますか?

小春のころ渋谷で、三十四五の男。すこしあたまのはげた。ひさしの大きなリーゼント。米軍ものと見へる革ジャンに。鰐皮のベルトゆるめに。iPod少しへこみ。…………

ちょっと読み方が変わってきませんか?

て言うか、これ、大変だわ。

現代小説も、こういう読み方をすると面白いことが色々見えてくるでしょ?

やる気になってきた人は、『遊子方言』冒頭2ページ分くらい、リライトして送って下さい。授業で紹介しますよ。

こんな感じでやります。

続きは17日!

愉しみましょう。

教室は変更無し。B303です。

既に、学務情報システム上でも変更になっていますので、木曜の1時間目、他の授業が登録できると思います。逆に、金曜の1時間目に他の授業を取りたい人は、申し訳ありませんが、私の授業の登録を削除して下さい。

さて、その上で、この授業は、16日には行わず、次回は17日です(誰か来ると申し訳ないので、16日も一応待機しますが)。

先週、10日(金)に、5人くらい来てくれた人には、せっかくなので少し概要を話しましたので、この場を借りて「補講」しておきます。

この授業の副題は「遊里文芸の達成」です。

しかし、遊里の話をする、というよりは、主として、江戸時代後期の遊里を扱った作品を拾い読みしながら、江戸戯作における描写のリアリティについて考えてみよう、というものです。

最近、このブログでも「リアル」とか「リアリティ」とか言う言葉が飛び交っていますが、この辺で一度、江戸時代の「小説」の世界に戻って考え直してみようかな、と言うのが、この授業の目的です。

遊里の話ですから、男と女の駆け引きのリアリティ、と言う問題もありますし、実在する個別の遊郭や遊女についてのリアリティ、と言うこともあるでしょう。遊郭では、独特の言葉が使われていたようなので、そういう「言文一致」という問題もあります。

実を言うと、もっとずっと深い部分でも“リアル”が問題になります。そんな言葉は勿論使わないんですが。

この授業では、そういう色んなレベルでの「リアル」を検証しながら、自分たちがこれを表現するとしたらどうやるだろう、と言うことも考えたいと思っています。

いま、この記事のトップにある写真は、「日本古典文学大系」の『黄表紙・洒落本集』、『遊子方言』の冒頭部分です。ちょっと読んでみましょうか。

小春のころ柳橋で三十四五の男。すこしあたまのはげた。大本多大びたい。八端がけと見へる羽織に。幅の細き嶋の帯むなだかに。細身わきざし柄まへ少しよごれ。黒羽二重の紋際もちとよごれし小袖。あゐ着ハ小紋無垢の。片袖ちがひのやうに見へ。いろのさめた緋縮緬のじゆばん。はきにくそふな。幅びろのひく下駄。やまおか頭巾かた手に持。鼻紙袋ハなしと見へ。小菊の四ッ折すこし出しかけ。我より外に色男ハなしと。高慢にあたりを。きろ/\と見まハして。あてどなしにぶら/\と行むかふより。二十才ばかりの人柄よき柔和そふな子息。わきざし立派に黒縮緬の綿入羽織。五ッ紋しろ/\と。丹後嶋の小袖。した着ハ御納戸茶縮緬の両めん。琥珀じまの袴。なかぬき草履をはき。供にかゐきの風呂敷づヽみと生花をもたせ 扇子かさして来る

まず、二人の男性が登場します。

これが、このお話のメインキャストです。服装描写が細かくて、さっぱり判りませんね。でも、微妙な“形容”は、わかりますよね。特に、先に出てくる人。

小春のころ柳橋で三十四五の男。すこしあたまのはげた。大本多大びたい。八端がけと見へる羽織に。幅の細き嶋の帯むなだかに。細身わきざし柄まへ少しよごれ。黒羽二重の紋際もちとよごれし小袖。あゐ着ハ小紋無垢の。片袖ちがひのやうに見へ。いろのさめた緋縮緬のじゆばん。はきにくそふな。幅びろのひく下駄。やまおか頭巾かた手に持。鼻紙袋ハなしと見へ。小菊の四ッ折すこし出しかけ。我より外に色男ハなしと。高慢にあたりを。きろ/\と見まハして。あてどなしにぶら/\と行むかふより。

これはどういうことでしょう。

古典を読むときには、ちゃんと当時の文脈で解釈することが大切です。着物の知識がないと、ここはさっぱり判りませんよね。私がブランド物の鞄や財布のことが判らないのと一緒です。

そういうことは一つ一つ調べて、なるほど、ここでこういうモノが出てくるのには、理由があるんだな、と言うことを理解しましょう。

何となく分かってきたら、今度はこれを、現代の渋谷あたりに置き換えてリライトしてみましょう。どんな服装にしましょうか。仕草はどうしますか?

小春のころ渋谷で、三十四五の男。すこしあたまのはげた。ひさしの大きなリーゼント。米軍ものと見へる革ジャンに。鰐皮のベルトゆるめに。iPod少しへこみ。…………

ちょっと読み方が変わってきませんか?

て言うか、これ、大変だわ。

現代小説も、こういう読み方をすると面白いことが色々見えてくるでしょ?

やる気になってきた人は、『遊子方言』冒頭2ページ分くらい、リライトして送って下さい。授業で紹介しますよ。

こんな感じでやります。

続きは17日!

愉しみましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます