天候:

さて二日目。ゆっくり起きると本日は昨日にも増して上天気。

天候はゆっくり下り坂のはずだったが、これは不幸中の幸いだった。

とりあえずギアとカメラだけ持ち、テントを残して上部の調査を開始。

大岩の積み重なる渓相はかなり悪く、ヘタに無理して登ると退路を絶たれる感じ。

巻こうとするが、この辺り左側は圧倒的なスラブ帯でボルト100本ぐらいないと取り付くシマ無し。

右手はガレた斜面で、手頃な所から取り付いたが、かなりボロボロであまり心臓に良くない。

やはり、ここは覚悟を決めて大岩の迷路を突破していくのがセオリーなのだろうが、今回はもうその気は無い。

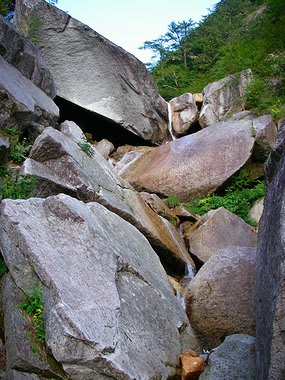

スケールがわかりにくいが、左上の岩だけで豪邸1戸分ぐらいの大きさである。

・・・降りるしかないか。

テン場まで戻り、撤収。

慎重に下降を開始する。

登ってきた時はそれほどでもなかった滝も下降となると多少は気を使う。

昨日の記憶を呼び戻しながら、「この滝はどうだったっけ?」と探りを入れながら一つ一つクリアしていく。

下降途中で振り返る。左手上方が三角岩か?

下降途中で振り返る。左手上方が三角岩か?

残置の下降点があった所はやはり懸垂かと思ったが、うまく巻きながら下降できた。

傾斜はそれほどではないが、ナメ滝の下は水深どれほどあるかわからない渦巻いた大釜が控えていて、一歩足を滑らせたら一気にウォーター・スライダー。

身体を打って死ぬことはないが、泳ぎが得意でない自分は水の冷たさと渦に巻かれてショック死というのは十分有り得ると思った。

高さ20m、水深も推定10m以上。ブルース・ウィリスだって、ここからは落ちたくないだろう。たぶん・・。

天気がいいので悲壮感はないが、それでもちょっとしたサバイバル気分で下降を続ける。

次回のリベンジに向けて周りの様子も確認しながら進んだが、昨日見た「獅子岩」の少し上流で二俣を発見。

すぐに直登不能の20m滝となり、右側に巻き道らしきものが確認できたので、おそらくこちらが黄蓮谷で間違いないだろう。

今年はもう来れそうもないので、来年同じ頃にまた再び!

こちらがおそらく正解でしょう。

こちらがおそらく正解でしょう。

その後も「えっ、ここどうやって下るの?」というナメ滝に直面するが、そのたびに両岸のトラ・ロープに助けられた。

もう「トラ・ロープ目障り!」なんて言いません。ありがとさんです。

獅子岩、花岩を過ぎ、いくつかのナメ滝を右に左に巻き、あるいは直にクライムダウン。

そしてワイヤー滝、スベリ台滝とこなし・・・ついにゴール!

結局、自分のロープを一回も出すことなく、小ケルンのあるスタート地点に無事還ってこれた。

・・・ホッ。

後はフィックスを辿って林道、そして渓谷遊歩道とまぁ安全地帯を行くだけ。

これだけの天気の良い二日間を棒に振ってしまい、結果を残せなかったのが残念だ。

まぁ自分の準備不足が悪いのだから反省するしかないのだけれど。

振り返ると、昼下がりの逆光に照らされた甲斐駒が「おととい来なさい。」と語りかけてくるようだった。

・・・というわけで、久々の?単独黒星となったわけだが、今回履いたキャラバン「柳又アクア」のインプレッションを紹介しておこう。

ネットでも多くの人が書いているようだが、私も「ん?このソール意外とイイかも。」というのが率直な感想。

私も最初、それらのコメントを見て「高い金出して買っちゃったんで、負け惜しみで言っているのでは?」と意地の悪い勘繰りを入れてみたが、実際使ってみるとそんなことはけっして無い。

まぁ、今回は南アルプスの明るい花崗岩の沢というのが、たまたま適していたのかもしれないが、「茶色いヌル」以外はフェルトと較べて遜色無く、むしろ磨耗に対する耐久性や細かい岩角に対してエッジも多少は使えること、また草付きなどへの対応はアクアステルスの勝ち!と言ってもいいだろう。

(その「茶色いヌル」にしてもソールをフラットに強く押すように当てればそこそこ止まるし、逆にフェルトだって滑る時は滑る。)

奥秩父や丹沢の日陰の暗いヌルヌル沢に履いていくのは今後テストが必要だが、西ゼンのような明るいスラブ系にはピッタリ。

悪の組織ショッカーの戦闘員ならずとも「イィー!」と声を出してお奨めできる代物である。

「ワイヤー滝」を上から見下ろす。

「ワイヤー滝」を上から見下ろす。

ここはさすがに取り付くシマ無し。

ここはさすがに取り付くシマ無し。 「花岩」

「花岩」

正面右上空に鎮座する「獅子岩」

正面右上空に鎮座する「獅子岩」

「坊主の滝」と思い込んだスラブ滝。

「坊主の滝」と思い込んだスラブ滝。

矢駄沢出合

矢駄沢出合

F1(12m)

F1(12m) F2(10m)

F2(10m) 左の巻きの途中から見たところ。

左の巻きの途中から見たところ。

15m二条大滝

15m二条大滝 上部の巨岩ゴーロ帯

上部の巨岩ゴーロ帯

西丹沢山開き

西丹沢山開き 「下棚」をリードするタケちゃん

「下棚」をリードするタケちゃん

動画は

動画は F2をリードする私

F2をリードする私 F3リードはju9cho氏

F3リードはju9cho氏 CS滝

CS滝 ヤマメくん

ヤマメくん

F5

F5 F6(水流左からA0で上がる方が良い)

F6(水流左からA0で上がる方が良い) F6(上から見たところ)

F6(上から見たところ) 滝はまだまだ続く

滝はまだまだ続く 森に埋もれた巨大タマネギのようなF7

森に埋もれた巨大タマネギのようなF7 )小休止後、自然教室へ小走りに駆け下り、無事帰還。

)小休止後、自然教室へ小走りに駆け下り、無事帰還。

F1 5m、Ⅲ

F1 5m、Ⅲ F2三段 12m、Ⅲ-

F2三段 12m、Ⅲ- F4 7m、Ⅲ

F4 7m、Ⅲ 賑わう「懸垂岩」

賑わう「懸垂岩」 F4大滝 12m、Ⅳ

F4大滝 12m、Ⅳ は、手で取ろうとしてもまったくダメ。

は、手で取ろうとしてもまったくダメ。 F1 5m、Ⅲ+

F1 5m、Ⅲ+ F2 7m、Ⅲ-

F2 7m、Ⅲ- F4 二段12m、Ⅲ

F4 二段12m、Ⅲ F5・勘七の大滝 15m、Ⅲ+

F5・勘七の大滝 15m、Ⅲ+

ゴルジュ

ゴルジュ F8二段 6m

F8二段 6m