【封神演義】は中国「三大怪奇小説」のひとつであり、中国で昔から読みつがれてきた物語である。

日本では、週刊少年ジャンプで連載された藤崎竜の漫画版【封神演義】で認知度を一気に高めた。

そんな【封神演義】も、元は中国古代の歴史的大事件・商周革命を元につくられている。

今回は、藤崎竜版【封神演義】と、実際の歴史を比較しながら物語を追っていくことにする。

作品の舞台

作品の舞台

【封神演義】は紀元前1000年頃の中国が舞台となる。

日本でいうと、縄文時代末期から弥生時代初期頃か。

まだ、日本人が土器つくりながらのんびりやっていた頃に

中国ではすでに高度な文明を持つ商(殷)王朝が樹立され、

一部の特権階級には甲骨文字という文字まで普及していた。

主人公

主人公

「太公望呂尚(たいこうぼうりょしょう)」

崑崙山脈の道士。

天才的頭脳の持ち主で、敵を計略にハメるのが得意。

作中の実年齢は70歳を超えた老人であるが、仙人・道士は不老不死のため

外見は少年である。

・・・ 史実の太公望は

史実の太公望は

商周革命における周の軍師であり、のちに興る「斉」という国の始祖。

歴史上の重要人物だが、その姿は伝説にいろどられており実像はさだかではない。

主な伝説は以下

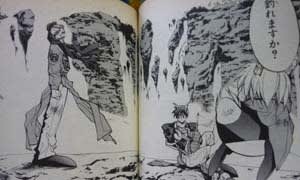

渓流で釣りをしていた太公望だったが、三年間まったく魚を釣ることができなかった。

渓流で釣りをしていた太公望だったが、三年間まったく魚を釣ることができなかった。

近隣の住人に「もう釣りはやめなさい」と言われたが、釣りをやめなかった。

そのうちに大きな鯉を釣り上げ、その腹から兵法書を得た。

太公望のことを聞いた周の文王は渓流まででかけてゆき、彼を車に載せて帰った。

太公望のことを聞いた周の文王は渓流まででかけてゆき、彼を車に載せて帰った。

太公望は周の軍師として多くの謀計を周にさずけた。

太公望が斉の君主となったとき、昔別れた妻がよりを戻そうとやってきた。

太公望が斉の君主となったとき、昔別れた妻がよりを戻そうとやってきた。

太公望は盆器の水を床にこぼし、これをもとに戻してみろと元妻に言ったが

戻すことができなかった。「覆水盆にかえらず」の諺はここから来ている。

では、以下から【封神演義】の物語と実際の歴史を追ってみる。

殷王朝の暴政

殷王朝の暴政

羌族の少年・呂望は、殷王朝の人狩りに遭遇し、一族を失う。

そこへ現われた崑崙山脈の仙人「元始天尊(げんしてんそん)」により、

殷の皇后「妲己(だっき)」が仙女として「紂王(ちゅうおう)」を惑わし暴政を行わせ、

人間界を混乱させているのだと告げる。

呂望は仙人界で修行し、妲己を倒す力をつけることを決意する。

・・・ 史実の殷王朝は

史実の殷王朝は

紀元前17世紀頃に樹立された王朝。商王朝ともいう。

甲骨文字や、貨幣経済などすぐれた文明を持った高度な国家だったようだ。

あきないをする人のことを「商人」と言うのは、貨幣経済の発達していた"商"王朝の

人間が貨幣をつかって取引を行っていたことからきているらしい。

【封神演義】で妲己に惑わされる紂王は、すぐれた美貌と頭脳の持ち主だったようである。

当然、妲己も仙女ではない。

が、殷王朝は異民族を同じ人間とは見なしておらず、人狩りを行っていたのは事実だろう。

羌族出身といわれる太公望の恨みを買っていてもおかしくはない。

文王との出会い

文王との出会い

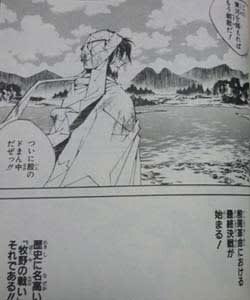

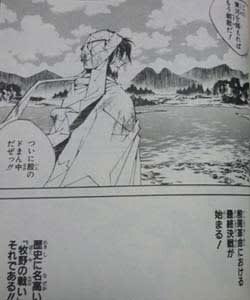

西伯「姫昌(きしょう)」と出会い、太公望は「周」という勢力を味方につける。

周vs殷という人間同士の戦いの構図をつくり、

太公望(崑崙山脈)vs妲己(金鰲島)という仙道同士の戦いの構図をつくりあげた。

やがて姫昌は亡くなり、太子である「発(はつ)」が後を継ぐ。

姫昌は「文王」と諡され、発は「武王」を名乗る。

仙人云々を除けば、これはほぼ史実通り。

上の画像で太公望の横にいるのが武王。

武王の横にいるのが「周公旦(しゅうこうたん)」。のちに孔子が聖人として崇めた人物。

牧野の戦い

牧野の戦い

周軍はついに殷の首都「朝歌」の眼前まで進軍した。

周軍40万 vs 殷軍70万の大軍同士は、牧野の地にて対峙。やがて決戦の火蓋が落とされる。

殷軍の背後で兵をあやつる妲己と、太公望をはじめとする崑崙の道士たちの戦いも始まる。

戦闘中妲己は姿を消し、魅了の術が切れた紂王は朝歌にて最期を迎える。

・・・ 史実の牧野の戦いについて

史実の牧野の戦いについて

周軍40万と殷軍70万の大軍同士の戦い。

殷軍は数こそ多いが、戦場にて不吉を祓う巫女も数に入っていたり、奴隷兵などもいたため

必ずしも周側が分が悪いとは限らなかった。

戦闘は激しく、両軍の兵士が流した血で広大な牧野は血の海となり、盾が血の海に漂ったという。

周軍が殷軍を押しはじめると、殷軍の中に矛先を変えて同士討ちを始めるものが出た。

やがて殷軍は壊滅し、周軍は朝歌まで攻め入った。

紂王は焼身自殺していた。武王は焼死した紂王の首をまさかりで斬った。

ここに、殷王朝は滅亡した。

斉の国

斉の国

藤崎版【封神演義】では、殷滅亡後、地球外生命体である女禍との戦いに話が移るが、

史実と関係ないのでここでは割愛する。

エンディング、太公望は斉の国に封じられる。

・・・ 斉の国とは

斉の国とは

現在の中国・山東省を中心とした国。

斉の土地は土壌に塩分を多く含んでおり、農業には向かなかったが

太公望はこの地に商工業を興した。

海に面していることで塩を握り、不毛の地であった斉を急速に富ませた。

当時、国の主要産業を農業以外のものにするのは画期的なことだった。

斉の国からはその後、春秋戦国時代に入ると英雄・知識人が続出する。

にほんブログ村

にほんブログ村

ブログランキングです。記事が面白ければクリックお願いします!

日本では、週刊少年ジャンプで連載された藤崎竜の漫画版【封神演義】で認知度を一気に高めた。

そんな【封神演義】も、元は中国古代の歴史的大事件・商周革命を元につくられている。

今回は、藤崎竜版【封神演義】と、実際の歴史を比較しながら物語を追っていくことにする。

作品の舞台

作品の舞台【封神演義】は紀元前1000年頃の中国が舞台となる。

日本でいうと、縄文時代末期から弥生時代初期頃か。

まだ、日本人が土器つくりながらのんびりやっていた頃に

中国ではすでに高度な文明を持つ商(殷)王朝が樹立され、

一部の特権階級には甲骨文字という文字まで普及していた。

主人公

主人公

「太公望呂尚(たいこうぼうりょしょう)」

崑崙山脈の道士。

天才的頭脳の持ち主で、敵を計略にハメるのが得意。

作中の実年齢は70歳を超えた老人であるが、仙人・道士は不老不死のため

外見は少年である。

・・・

史実の太公望は

史実の太公望は

商周革命における周の軍師であり、のちに興る「斉」という国の始祖。

歴史上の重要人物だが、その姿は伝説にいろどられており実像はさだかではない。

主な伝説は以下

渓流で釣りをしていた太公望だったが、三年間まったく魚を釣ることができなかった。

渓流で釣りをしていた太公望だったが、三年間まったく魚を釣ることができなかった。近隣の住人に「もう釣りはやめなさい」と言われたが、釣りをやめなかった。

そのうちに大きな鯉を釣り上げ、その腹から兵法書を得た。

太公望のことを聞いた周の文王は渓流まででかけてゆき、彼を車に載せて帰った。

太公望のことを聞いた周の文王は渓流まででかけてゆき、彼を車に載せて帰った。太公望は周の軍師として多くの謀計を周にさずけた。

太公望が斉の君主となったとき、昔別れた妻がよりを戻そうとやってきた。

太公望が斉の君主となったとき、昔別れた妻がよりを戻そうとやってきた。太公望は盆器の水を床にこぼし、これをもとに戻してみろと元妻に言ったが

戻すことができなかった。「覆水盆にかえらず」の諺はここから来ている。

では、以下から【封神演義】の物語と実際の歴史を追ってみる。

殷王朝の暴政

殷王朝の暴政

羌族の少年・呂望は、殷王朝の人狩りに遭遇し、一族を失う。

そこへ現われた崑崙山脈の仙人「元始天尊(げんしてんそん)」により、

殷の皇后「妲己(だっき)」が仙女として「紂王(ちゅうおう)」を惑わし暴政を行わせ、

人間界を混乱させているのだと告げる。

呂望は仙人界で修行し、妲己を倒す力をつけることを決意する。

・・・

史実の殷王朝は

史実の殷王朝は紀元前17世紀頃に樹立された王朝。商王朝ともいう。

甲骨文字や、貨幣経済などすぐれた文明を持った高度な国家だったようだ。

あきないをする人のことを「商人」と言うのは、貨幣経済の発達していた"商"王朝の

人間が貨幣をつかって取引を行っていたことからきているらしい。

【封神演義】で妲己に惑わされる紂王は、すぐれた美貌と頭脳の持ち主だったようである。

当然、妲己も仙女ではない。

が、殷王朝は異民族を同じ人間とは見なしておらず、人狩りを行っていたのは事実だろう。

羌族出身といわれる太公望の恨みを買っていてもおかしくはない。

文王との出会い

文王との出会い

西伯「姫昌(きしょう)」と出会い、太公望は「周」という勢力を味方につける。

周vs殷という人間同士の戦いの構図をつくり、

太公望(崑崙山脈)vs妲己(金鰲島)という仙道同士の戦いの構図をつくりあげた。

やがて姫昌は亡くなり、太子である「発(はつ)」が後を継ぐ。

姫昌は「文王」と諡され、発は「武王」を名乗る。

仙人云々を除けば、これはほぼ史実通り。

上の画像で太公望の横にいるのが武王。

武王の横にいるのが「周公旦(しゅうこうたん)」。のちに孔子が聖人として崇めた人物。

牧野の戦い

牧野の戦い

周軍はついに殷の首都「朝歌」の眼前まで進軍した。

周軍40万 vs 殷軍70万の大軍同士は、牧野の地にて対峙。やがて決戦の火蓋が落とされる。

殷軍の背後で兵をあやつる妲己と、太公望をはじめとする崑崙の道士たちの戦いも始まる。

戦闘中妲己は姿を消し、魅了の術が切れた紂王は朝歌にて最期を迎える。

・・・

史実の牧野の戦いについて

史実の牧野の戦いについて周軍40万と殷軍70万の大軍同士の戦い。

殷軍は数こそ多いが、戦場にて不吉を祓う巫女も数に入っていたり、奴隷兵などもいたため

必ずしも周側が分が悪いとは限らなかった。

戦闘は激しく、両軍の兵士が流した血で広大な牧野は血の海となり、盾が血の海に漂ったという。

周軍が殷軍を押しはじめると、殷軍の中に矛先を変えて同士討ちを始めるものが出た。

やがて殷軍は壊滅し、周軍は朝歌まで攻め入った。

紂王は焼身自殺していた。武王は焼死した紂王の首をまさかりで斬った。

ここに、殷王朝は滅亡した。

斉の国

斉の国藤崎版【封神演義】では、殷滅亡後、地球外生命体である女禍との戦いに話が移るが、

史実と関係ないのでここでは割愛する。

エンディング、太公望は斉の国に封じられる。

・・・

斉の国とは

斉の国とは現在の中国・山東省を中心とした国。

斉の土地は土壌に塩分を多く含んでおり、農業には向かなかったが

太公望はこの地に商工業を興した。

海に面していることで塩を握り、不毛の地であった斉を急速に富ませた。

当時、国の主要産業を農業以外のものにするのは画期的なことだった。

斉の国からはその後、春秋戦国時代に入ると英雄・知識人が続出する。

ブログランキングです。記事が面白ければクリックお願いします!

![週刊少年ジャンプ一年間の歩み[2013年]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/10/e6/af1933bb15fceb32b2c4222fc2c7993f.jpg)

![週刊少年ジャンプ一年間の歩み[2013年]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/91/69f0137337f558277be785d1260b1fbf.jpg)

![週刊少年ジャンプ一年間の歩み[2013年]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/37/31/b6ab63071fdf323b4174b5455fa7b629.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます