1962年に発刊されたレイチェル・カーソンの『沈黙の春』をご存じでしょうか。当時盛んに使用されるようになった農薬などの化学物質が、環境汚染を引き起こし、地球生態バランスを破壊し、春になっても鳥の鳴き声が聞こえなくなったという内容で、環境問題の嚆矢となった名著です。

今回は、医療分野で欠かせない「抗生物質」の功罪についてお話します。

かつて人類を悩ませたコレラ、ペスト、結核など様々な微生物によって引き起こされる感染症が、「抗生物質」によって劇的に治療できるようになりました。その結果、寿命が延び、人類繁栄の功労者と言っても過言ではないと思います。

この「抗生物質」が、①耐性菌の問題、②体内細菌叢バランスの破壊、により冬の時代を迎えようとしています。

抗生物質の連用により、それに耐性を獲得した細菌が増えるということは以前から知られていました。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などが有名で、抗生物質が効かないため治療に難渋します。

最近問題視されているのは、抗生物質が病原体を殺すだけでなく、体内に共生している100兆個以上の常在細菌叢にも影響し(内なる生態系を崩壊させ)、新たな病気に罹患しやすくさせている可能性です。

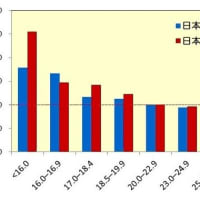

現代の疫病(喘息、肥満、アレルギー、代謝性・炎症性疾患、自閉症など)が、常在細菌が失われ免疫力が低下したり、代謝が変化することと深く関係している知見が得られています。

例えば、胃がんの原因とされるピロリ菌も、古代から胃の常在菌として存在しており現代でも中年以上の方にはほぼ全員に認められました。しかし、衛生環境がよくなり、抗生物質内服が当たり前になった若年者にはほとんど認められません。そしてピロリ菌陰性者が上記疫病になる確率が明らかに高いことがわかり、ピロリ菌は年少期には正常の免疫力獲得に必要かもしれないと考えられるようになっています。すなわちピロリ菌は、胃に常在し(胃炎と呼ばれますが)、他の病原体が繁殖するのを防いだり、免疫反応を制御していると考えられるのです。

今回は、医療分野で欠かせない「抗生物質」の功罪についてお話します。

かつて人類を悩ませたコレラ、ペスト、結核など様々な微生物によって引き起こされる感染症が、「抗生物質」によって劇的に治療できるようになりました。その結果、寿命が延び、人類繁栄の功労者と言っても過言ではないと思います。

この「抗生物質」が、①耐性菌の問題、②体内細菌叢バランスの破壊、により冬の時代を迎えようとしています。

抗生物質の連用により、それに耐性を獲得した細菌が増えるということは以前から知られていました。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などが有名で、抗生物質が効かないため治療に難渋します。

最近問題視されているのは、抗生物質が病原体を殺すだけでなく、体内に共生している100兆個以上の常在細菌叢にも影響し(内なる生態系を崩壊させ)、新たな病気に罹患しやすくさせている可能性です。

現代の疫病(喘息、肥満、アレルギー、代謝性・炎症性疾患、自閉症など)が、常在細菌が失われ免疫力が低下したり、代謝が変化することと深く関係している知見が得られています。

例えば、胃がんの原因とされるピロリ菌も、古代から胃の常在菌として存在しており現代でも中年以上の方にはほぼ全員に認められました。しかし、衛生環境がよくなり、抗生物質内服が当たり前になった若年者にはほとんど認められません。そしてピロリ菌陰性者が上記疫病になる確率が明らかに高いことがわかり、ピロリ菌は年少期には正常の免疫力獲得に必要かもしれないと考えられるようになっています。すなわちピロリ菌は、胃に常在し(胃炎と呼ばれますが)、他の病原体が繁殖するのを防いだり、免疫反応を制御していると考えられるのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます