おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

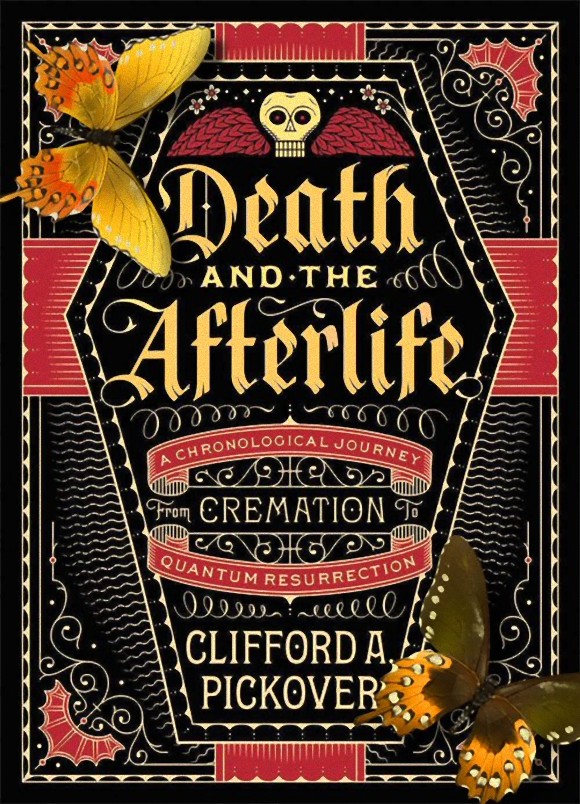

クリフォード・A・ピックオーバーの新著『Death and the Afterlife: A Chronological Journey, from Cremation to Quantum Resurrection(死とあの世:火葬から量子的復活までの年代旅行)』は、私たち誰もをいずれ待ち受ける死をテーマとしている。

歴史を通して、人々は逃れることのできない死と向き合い、格闘しながら時代や文化独自の習慣や神話などを発展させてきた。普遍的なものもあれば、時代や場所によって独特のものもある。

これらを非科学的なものと思うかもしれないが、それでも研究する価値がある。こうした儀式や習慣は少なくとも人間の理解の仕方や創造性を示しており、文化を超えて私たちが神聖視するものについて学ぶことができるからだ。

おそらく人間はコミュニティとのつながりを育み、家族や自分に死が迫った時に安心感を得るために、魂や死後の世界を信じるように進化してきたのだろう。人々が死に強い関心を抱き、それを理解するために行う儀式に魅了されてきた理由は、人本来の性質の中に深く根付いているのだ。

人は世界に意味を持たせる必要があり、そのために今後も論理と神秘思想の両方を使い続けることだろう。死をいかに扱い、あるいはいかに逃れるのか。人のこれまでの営みを『死とあの世』の一部を抜粋から眺めてみよう。

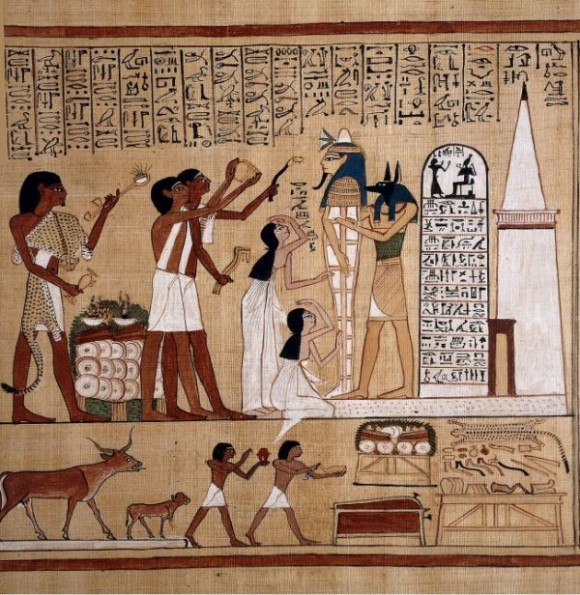

紀元前1550~50年:死者の書

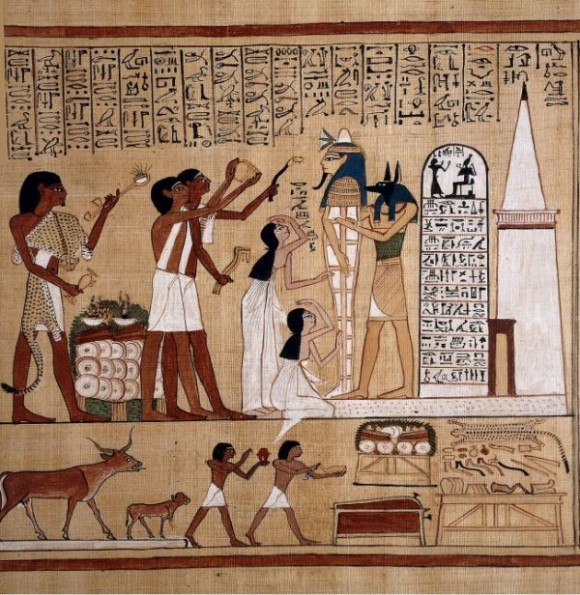

『死者の書』に記述されている古代エジプトの「開口」の儀式は、死者があの世でも飲食できるように執り行われた。3人の僧侶が儀式を執り行う中、ジャッカルの頭部を持つ冥界神アヌビスが書記官フネフェルのミイラを支えている。

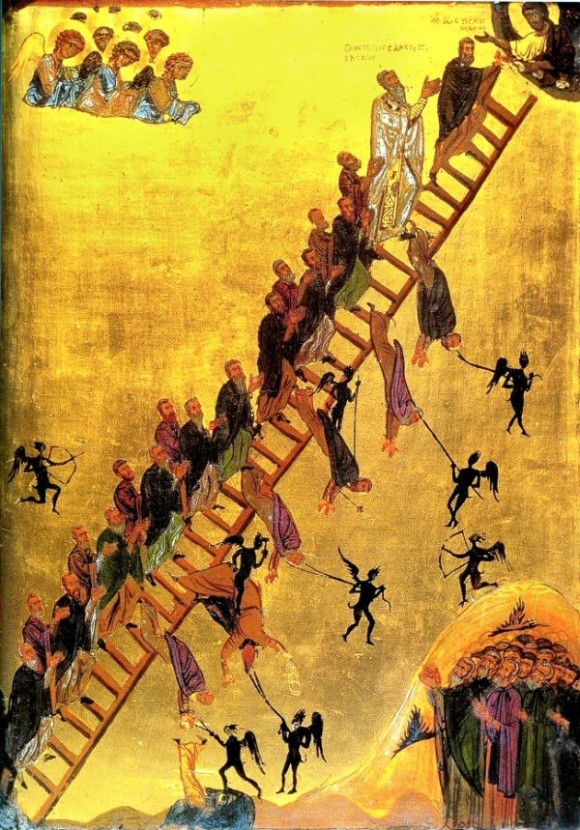

12世紀:外の暗闇

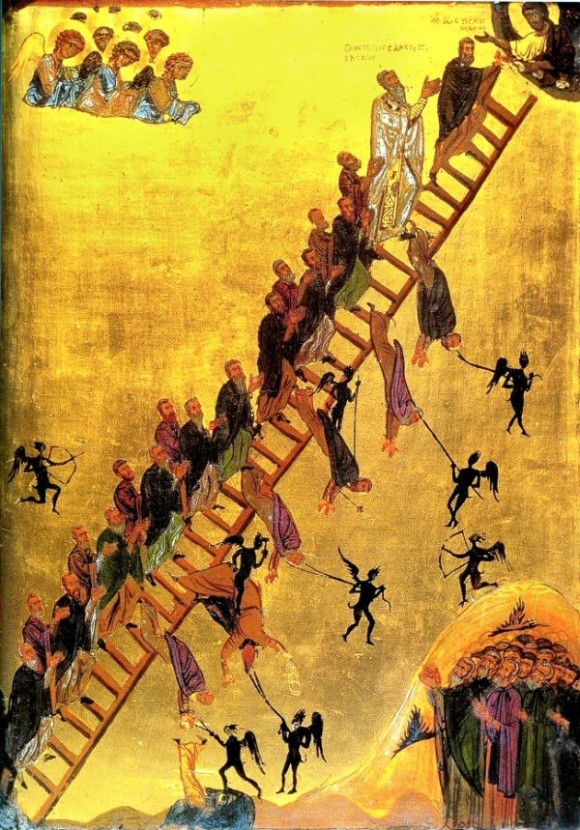

エジプト、シナイ山の麓にある聖カタリナ修道院所蔵の12世紀の絵画『The Ladder of Divine Ascent(聖なる上昇の梯子)』。悪魔に誘惑され、引き摺り下ろされようとする修道士たちを、天使がキリストの待つ梯子の頂上へ辿り着けるよう励ましている。絵画の底部には、修道士を飲み込もうとする悪魔の口が描かれている。

1840~42年頃:百人一首之内 大納言経信

日本の浮世絵師、歌川国芳(1797~1861年)の浮世絵には、平安後期の歌人、源経信(1016~1097年)に向かって漢詩を吟じる巨大な鬼が描かれる。

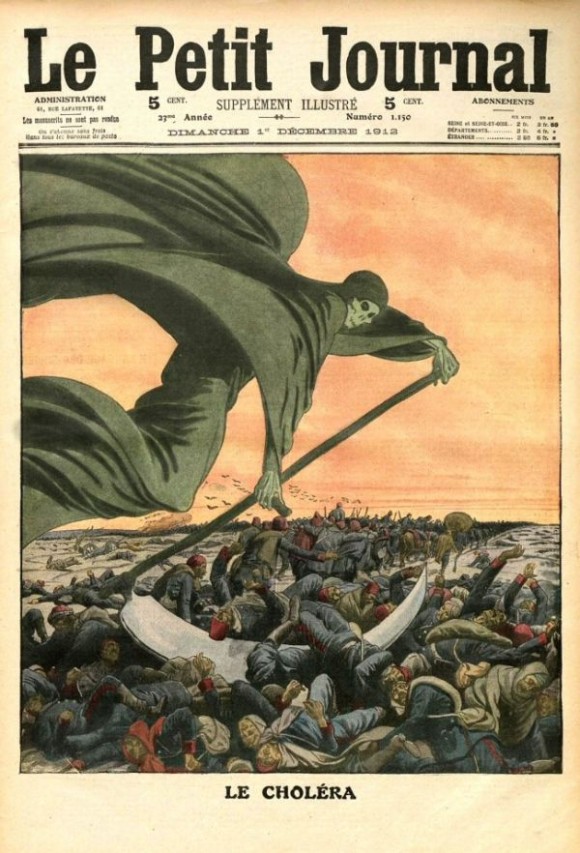

1912年:死神

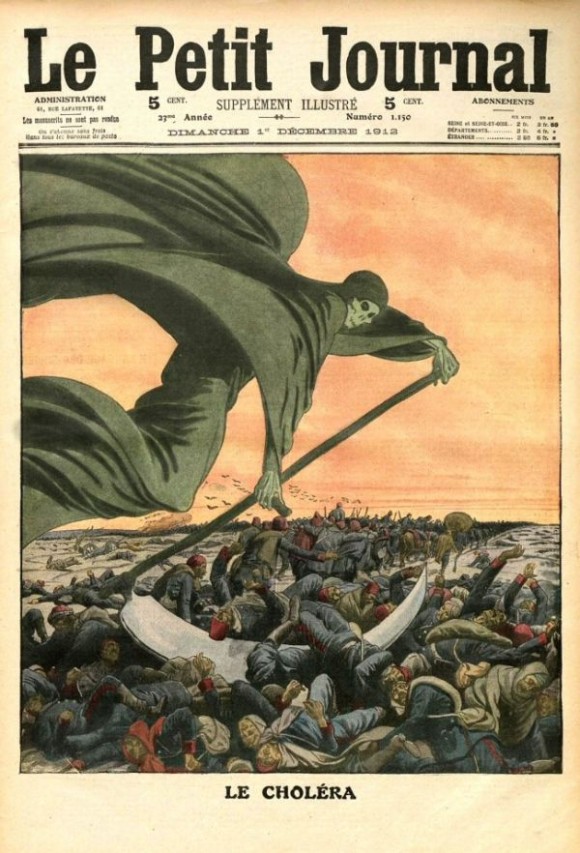

ル・プティ・ジュルナル誌に掲載された、コレラで大勢の命を奪う死神。

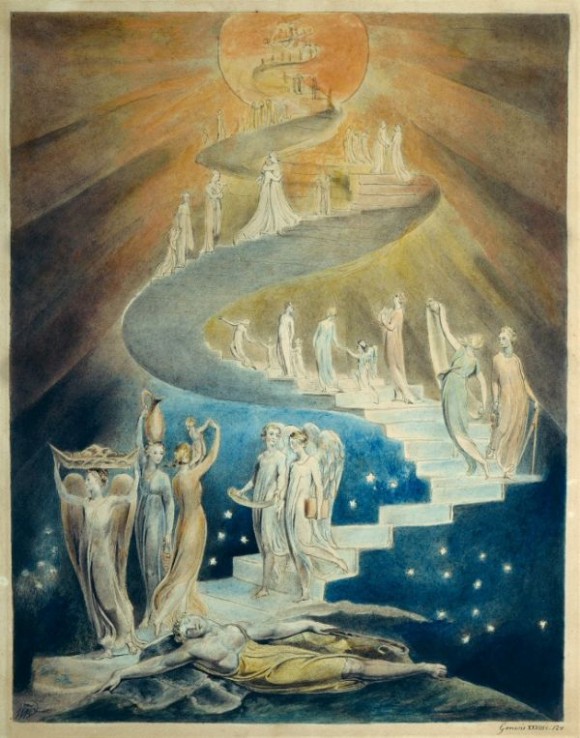

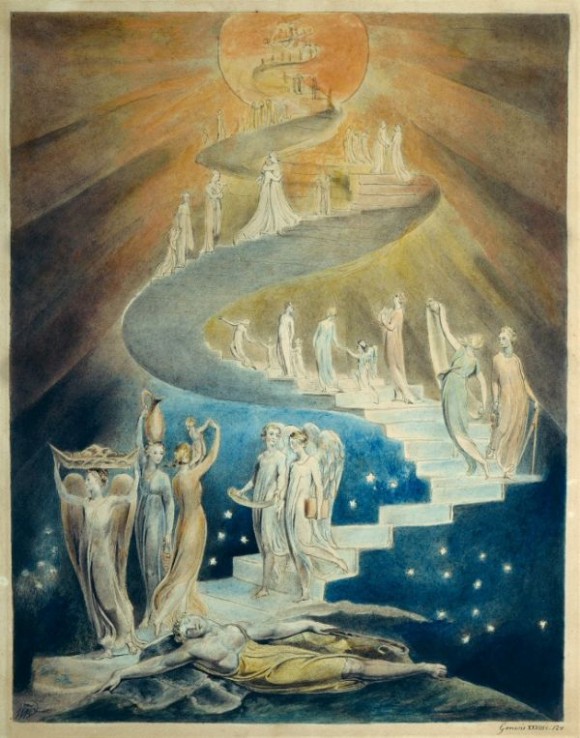

1805年頃:ヤコブの梯子

ヤコブが夢に見たという天使が階段を上り下りする場面。イギリスの画家ウィリアム・ブレイク作。

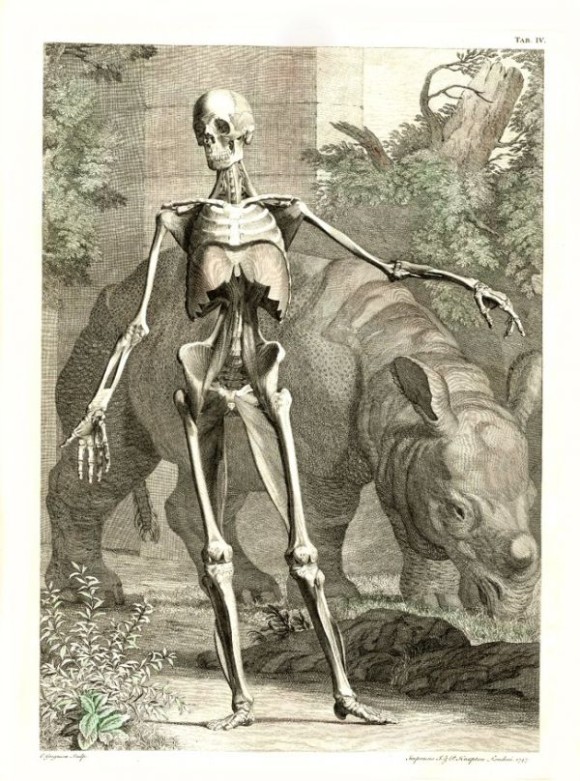

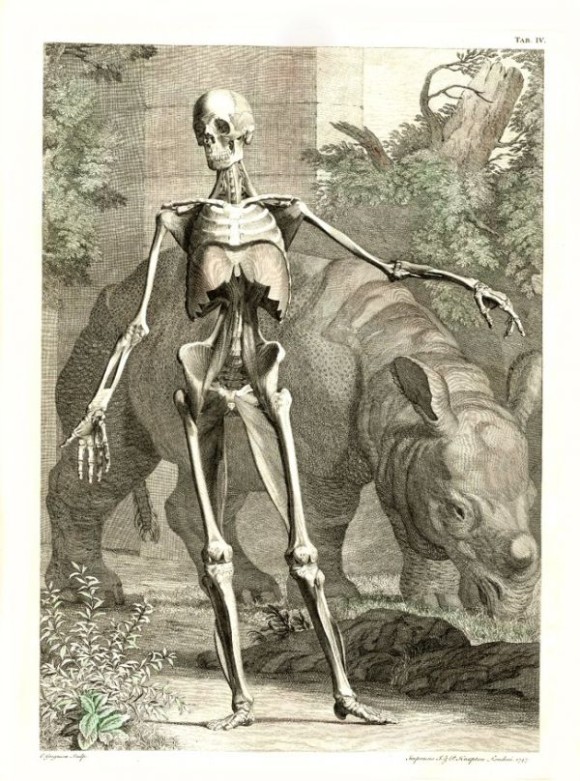

1749年:歩く死体症候群

歩く死体症候群とも呼ばれるコタール症候群の患者は、内臓を失っていたり、動く死体であるという感覚に取り憑かれている。オランダ人の解剖学者ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス(1697~1770年)作の『Tabulae sceleti et musculorum corporis humani(人体骨格筋肉図譜)』には、内臓がない歩く死体が描かれている。

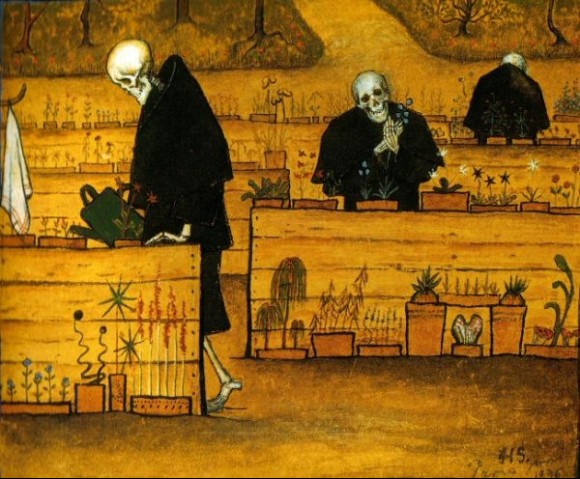

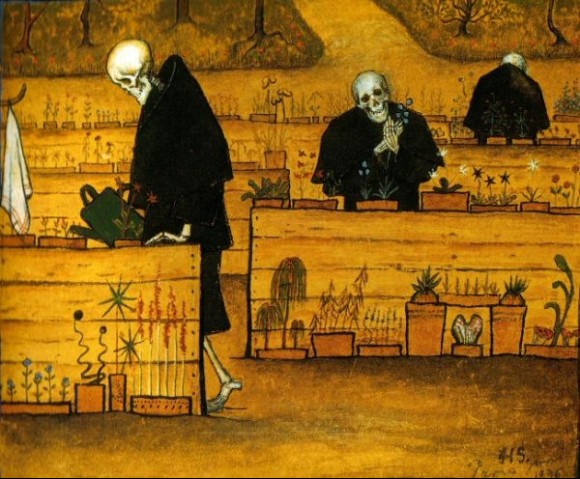

1896年:死の庭園

ヒューゴ・シンベリ作。

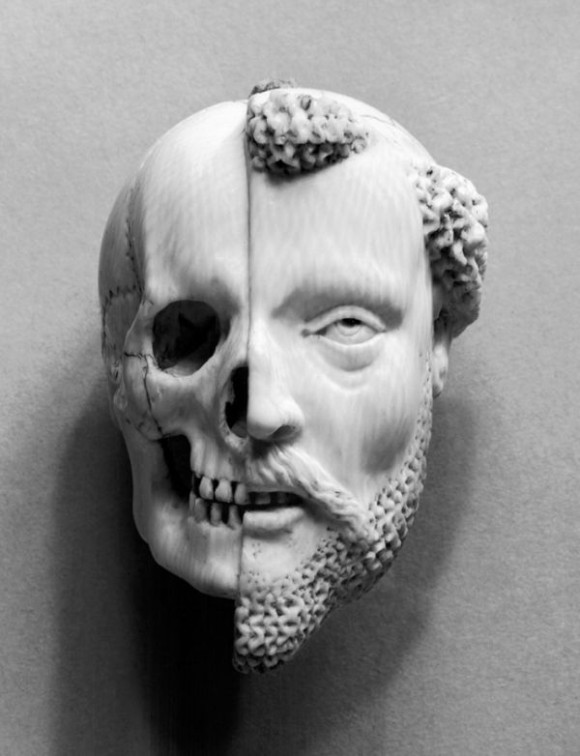

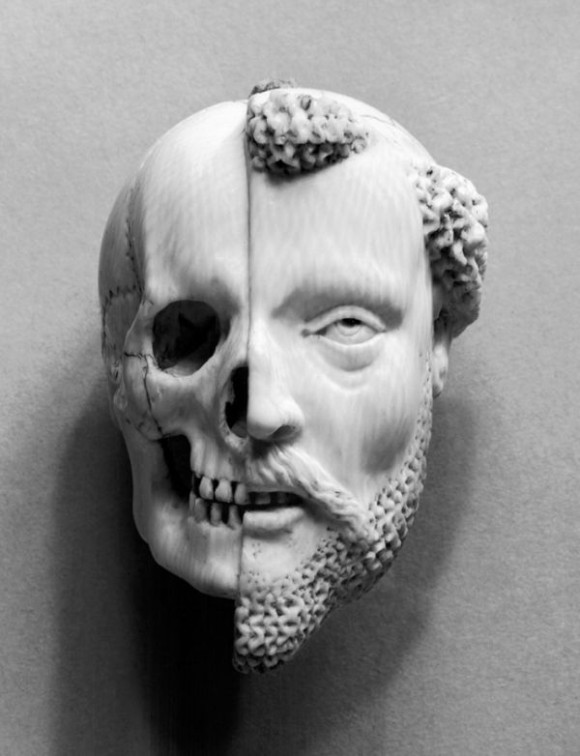

1575~1675年:修道士と死のペンダント

アメリカ、ボルチモアにあるウォルターズ美術館所蔵の象牙のペンダント。修道士のために作成された。死と生の曖昧な境界を表現する。例えば、脳死の人の臓器は依然として機能し、傷も治り、刺激に対して反応する。

☆こういうの小中学生のころ好きやったなぁ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

クリフォード・A・ピックオーバーの新著『Death and the Afterlife: A Chronological Journey, from Cremation to Quantum Resurrection(死とあの世:火葬から量子的復活までの年代旅行)』は、私たち誰もをいずれ待ち受ける死をテーマとしている。

歴史を通して、人々は逃れることのできない死と向き合い、格闘しながら時代や文化独自の習慣や神話などを発展させてきた。普遍的なものもあれば、時代や場所によって独特のものもある。

これらを非科学的なものと思うかもしれないが、それでも研究する価値がある。こうした儀式や習慣は少なくとも人間の理解の仕方や創造性を示しており、文化を超えて私たちが神聖視するものについて学ぶことができるからだ。

おそらく人間はコミュニティとのつながりを育み、家族や自分に死が迫った時に安心感を得るために、魂や死後の世界を信じるように進化してきたのだろう。人々が死に強い関心を抱き、それを理解するために行う儀式に魅了されてきた理由は、人本来の性質の中に深く根付いているのだ。

人は世界に意味を持たせる必要があり、そのために今後も論理と神秘思想の両方を使い続けることだろう。死をいかに扱い、あるいはいかに逃れるのか。人のこれまでの営みを『死とあの世』の一部を抜粋から眺めてみよう。

紀元前1550~50年:死者の書

『死者の書』に記述されている古代エジプトの「開口」の儀式は、死者があの世でも飲食できるように執り行われた。3人の僧侶が儀式を執り行う中、ジャッカルの頭部を持つ冥界神アヌビスが書記官フネフェルのミイラを支えている。

12世紀:外の暗闇

エジプト、シナイ山の麓にある聖カタリナ修道院所蔵の12世紀の絵画『The Ladder of Divine Ascent(聖なる上昇の梯子)』。悪魔に誘惑され、引き摺り下ろされようとする修道士たちを、天使がキリストの待つ梯子の頂上へ辿り着けるよう励ましている。絵画の底部には、修道士を飲み込もうとする悪魔の口が描かれている。

1840~42年頃:百人一首之内 大納言経信

日本の浮世絵師、歌川国芳(1797~1861年)の浮世絵には、平安後期の歌人、源経信(1016~1097年)に向かって漢詩を吟じる巨大な鬼が描かれる。

1912年:死神

ル・プティ・ジュルナル誌に掲載された、コレラで大勢の命を奪う死神。

1805年頃:ヤコブの梯子

ヤコブが夢に見たという天使が階段を上り下りする場面。イギリスの画家ウィリアム・ブレイク作。

1749年:歩く死体症候群

歩く死体症候群とも呼ばれるコタール症候群の患者は、内臓を失っていたり、動く死体であるという感覚に取り憑かれている。オランダ人の解剖学者ベルンハルト・ジークフリート・アルビヌス(1697~1770年)作の『Tabulae sceleti et musculorum corporis humani(人体骨格筋肉図譜)』には、内臓がない歩く死体が描かれている。

1896年:死の庭園

ヒューゴ・シンベリ作。

1575~1675年:修道士と死のペンダント

アメリカ、ボルチモアにあるウォルターズ美術館所蔵の象牙のペンダント。修道士のために作成された。死と生の曖昧な境界を表現する。例えば、脳死の人の臓器は依然として機能し、傷も治り、刺激に対して反応する。

☆こういうの小中学生のころ好きやったなぁ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!