Youtube版もご覧くださいませm(__)m

日本では、今でこそ火葬が一般的となったが、かつては土葬が一般的で、海外では未だに土葬文化が根付いている場所もある。

土葬の恐ろしさは、本当はまだ死んでいないのに埋められてしまい、息を吹き返したらそこは土の中という事態が起こりうるということだ。

泣けども叫べども、棺の蓋を必死に掻きむしろうとも、誰も気がつかない。生き埋めにされるかもしれないという圧倒的な恐怖――これを墓所恐怖症という。

クリスティン・クイグリーの著書『The Corpse: A History(死体:ある歴史)』によると、20世紀初頭、生きながら埋葬されるケースは平均すると週に1度あったという。

生き埋めだけは絶対に避けたいと願う人々により、それでも19世紀には数々の生き埋めの防止方法がとられていたようだ。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

早稲田大学卒業生が開発した働く人の副業・イノベーション支援システム「IROAS(イロアス)」です。

30日間は無料ですので「冷やかし&遊び」でどうぞ!面白いですよ(^O^)

動画は1.25倍か、1.5倍でご覧くださいませ(^O^)

↑ クリックしてね m(__)m

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

古代ローマには遺体を埋葬する前に8日間待つという方法があったが、夏場は結構きつかったことだろう。

歴史の中(特に19世紀)を生きたた墓所恐怖症の人間たちは、死体が本当に死を意味していることを確かめるためのいくつもの方法を編み出した。

1. 数年間毎日医師に遺体を確認させた女性(イギリス)

18世紀の英国人女性ハンナ・ベズウィックは、自分が所有する不動産すべてをかかりつけの医師チャールズ・ホワイトに贈与した。ただし一つだけ条件があった――遺体を決して埋葬しないことだ。彼女は文字通り墓所恐怖症だったのだ。

かわりにホワイトに課せられたのは、ベズウィックが死んでいると彼が絶対確実の確信を抱くまで、毎日遺体を確認することだった。

これは大変なことであり、ある時点でホワイトは彼女に防腐処理を施した。そしてそれを自分の

標本コレクションに加え、数年の間、毎日確認し、2人の証人と一緒に彼女が絶対確実に死んでいることを確かめた。

遺体はのちに古い時計に入れられ、毎年一度ご開帳して、お気に入りの患者の具合が診察されたのだそうだ。

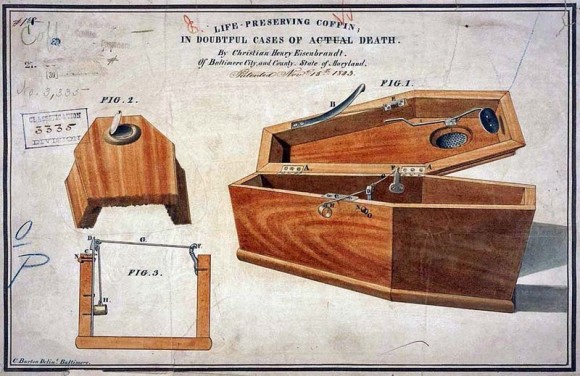

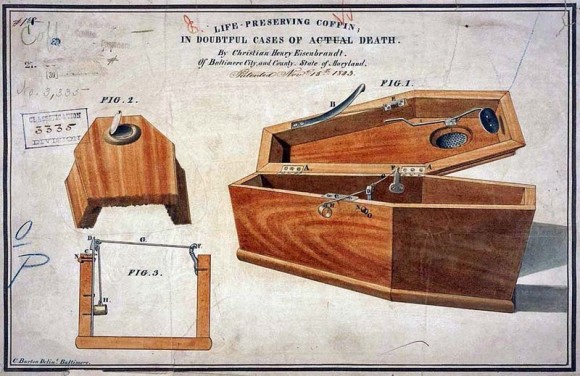

2. 安全装置付き棺が開発される(アメリカ)

1868年、

米国特許第81,437号が登録された。これは、まだちゃんと死んでいない人が万が一のときに必須になる鐘と警笛付きの棺である。

もしうっかり棺の中で目を覚ましてしまったら? そんなときは埋葬時に手に握らされるロープを引っ張って、鐘を鳴らす。もし鐘の音を誰も聞いていなかったら? ハシゴを登るのだ。

それで墓場から出てきてもらおうという、考案者フランツ・ベスターのはからいだ。

3. 墓に窓を設置するように頼んだ医師(アメリカ)

アメリカの米国領事であり医師である

ティモシー・クラーク・スミスも生き埋めに怯えた一人で、間違って死亡診断をされないようにやはり他人に頼ることにした。

スミスが依頼したのは、墓に窓をつけてもらうことだ。彼は自分が死んだら、「1.8メートル上の地上に、四角い窓を顔が真ん中にくるよう取り付けてくれ」と頼んだ。

今ではもう曇ってしまい、スミスの顔を拝むことはできない。が、その曇りはもしかしたら彼の呼吸によるもので、スミスは誰かが気づいてくれるのを待っているのかもしれない。もちろん、彼は1893年にちゃんと亡くなっている。

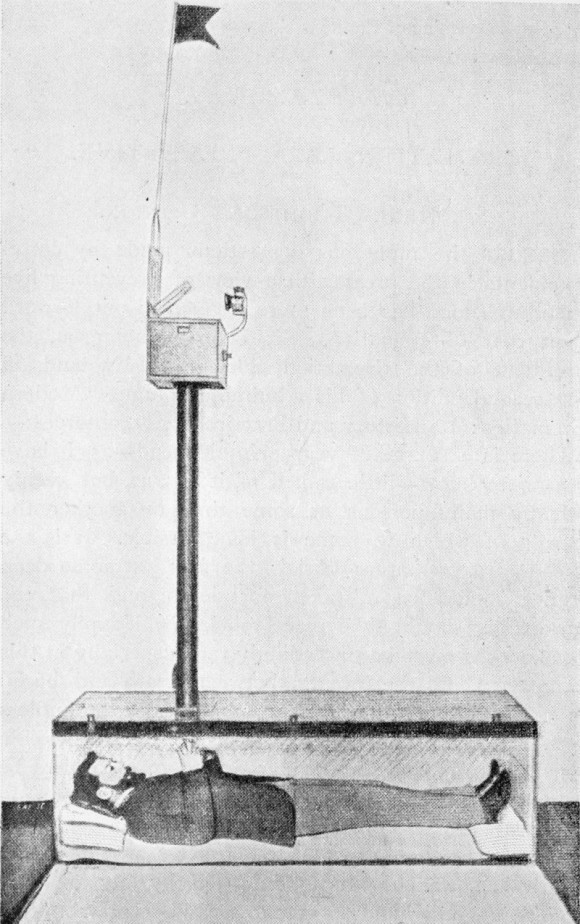

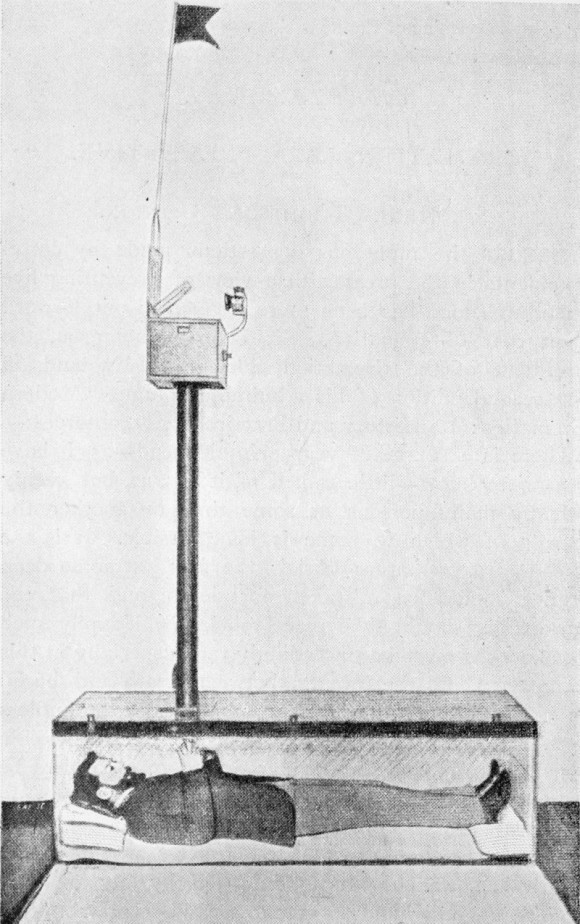

4. 簡単に中から棺の蓋を開けられる装置が開発される(アメリカ)

棺の中で目を覚ましてしまった人間は、一体どうやって重たい蓋を開ければいいのだろう?

ジョハン・ジェイコブ・トゥーレンは抜かりない。

彼が1907年に出願した特許は、生き埋めにされた人は弱っているだろうことを考慮しており、楽々と蓋を開けられる仕組みに関するものだ。

つまり人任せにしないで棺から脱出できるよう設計されている。トゥーレンによれば、「ごくわずかな労力」で生きながらに埋葬された人は、「さっと新鮮な空気を確保し、棺から出ることができる」のだそうだ。

5. 遺体が動くと空気が入るパイプとアラーム(アメリカ)

ゲール・ベドルは1887年に、棺の中で遺体が動くと開く、空気を取り入れるためのパイプを

設計した。さらにパイプが開くと作動する「電気式アラーム」も取り付けられている。

ベドルの特許出願によると、パイプにはどんな装飾的な素材でも使うことができるという。生き埋めになるほどの試練の日だったとしても、おしゃれを犠牲にする必要はない。

6. 生き埋め防止マニュアル(イギリス)

1896年のウィリアム・テッブは忙しい男だった。動物の権利、戦争反対、ワクチン反対など、彼は大義に人生の大半を捧げていたが、ある出会いがきっかけで生きながらに埋葬されることを防止するという使命に燃えるようになる。

彼が出会ったのはロジャー・S・チュウという医師だ。チュウにはあやうく生き埋めになりそうになったところ、家族の鋭い観察眼によって間一髪で免れたという過去があった。

命拾いしたチュウは、人々を運命の手から救うために医学に身を捧げるようになった。その彼との出会いが、テッブの中で何かを弾けさせた。

1896年、ロンドン生き埋め防止協会を設立。さらに1905年、エドワード・ボルマン(この男もあやうく生き埋めなりそうになった経験がある)と一緒に『

Premature Burial and How It May Be Prevented(生きながらの埋葬とその防止策)』という本を出版した。

この本は、死亡が誤認されるさまざまな状況(トランス状態、緊張性状態、”人間の冬眠”など)について説明し、死んだと思われていた人間や動物が目を覚ました事例を挙げている。

また、それを防ぐために過去に行われていた方法についても説明している。

遺体の手を火で炙る方法(昏睡が深ければそれでも目を覚まさないことがあるため、あまり効果的ではないと著者らは認めている)からモルヒネやストリキニーネを注射する方法(後者は毒性が非常に強い……)まで、著者らはありとあらゆる方法を実際に試した。

本書ではさらに、当時としては最先端だった人工呼吸や電気ショックも紹介されている。が、結局はそれらのいずれもそれほど確実ではないだろうことを著者らは認めている。

死は常に平凡なほどに死であって、「死の見た目は一般に現実として受け止められる」と書かれている。

そして、テッブが死んだとき、彼にチャンスは与えられなかった。

1週間後に火葬にされたのだ。

ちなみに生きながらにして埋葬される恐怖は過去のものではない。2013年、それを防止するための棺の設計が

出願された。

現代人の心の奥底にも、安住の地のはずがじつは息の根を止める場所であるかもしれないという恐怖が根付いている。

生き埋めも怖いけど、生きたまま火あぶりも怖いなぁ。

☆こういう処置がとられるという事はかなりあった訳やな!

まずは、資料請求をどうぞ (^O^)