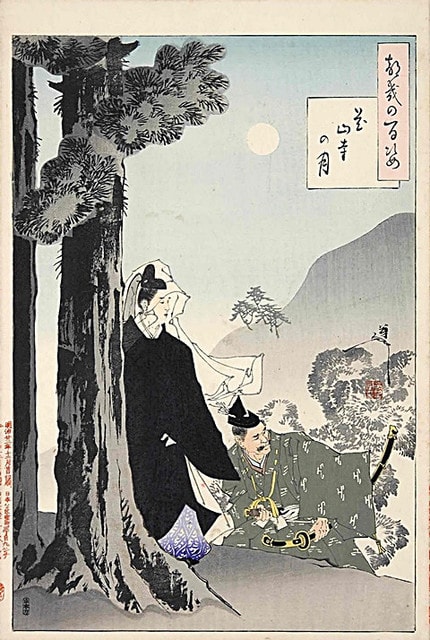

月岡芳年 月百姿

『世尊寺乃月』 少将義孝

明治二十一年印刷

藤原義孝(ふじわらのよしたか)は 平安時代中期の公家・歌人

天暦8年(954年)~天延2年(974年)

摂政・太政大臣 藤原伊尹の四男 母は醍醐帝の孫 恵子女王

京都郊外の世尊寺の庭で物思いに耽る義孝

国立国会図書館デジタルコレクション 030

天然痘にかかった義家は天延二年九月十六日

朝に亡くなった兄挙賢(たかかた)に続き夕に亡くなった。

世尊寺は京都一条の北、大宮の西にあった寺院

貞純親王の桃園邸の地に長保3年(1001年)藤原行成が建立した

藤原行成は義家の息子!! しからば こ、これは。。。

小倉百人一首 50番歌

『君がため 惜しからざりし 命さえ 長くもがなと 思ひけるかな』