地山

地山

神奈川県横浜市金沢区。

ここは標高の低い所なのですが、街の所々にぽっこりと盛り上がった場所があります。

(横須賀市にもあります。)

みなさん、こういう場所を何と呼ばれているのでしょう。

私はとりあえず、「小山」と呼んでみたりするのですが、もしかして「地山」でしょうか。

どなたかぜひ、教えてください。

さて、この小山。

家や施設などがありまして、用件があれば、急勾配の坂を上っていかなければなりません。(汗)

試しに上ってみたら、これがきついのなんの!

私、心の中で「ひょえーーーーーーっ!」と絶叫いたしました。

坂を下りる時も太ももにかなり力が入ります。

こりゃ、大変だわと思っていたら、

生協の人が台車に自分の背丈以上の箱を載せて坂を上ってくるところに出くわしました。

ちょっとでもバランスを崩したら、台車の箱は全部転がり落ちていくことでしょう。

なんて大変なお仕事でしょう。

生協の配達スタッフの皆さん、お仕事、頑張ってくださいね。

散策マップ

散策マップ

「散策! 横浜金沢区 朝比奈六浦コース編(1)」にて参照こと。

見学スポット

見学スポット

8.上行寺東遺跡 <鎌倉でやぐらと言えば>

造形保存で再生された遺跡。特殊加工されたガラス繊維と色セメント材でできているらしい。

上行寺の東側の山一帯。

魅力帳(=横浜金沢魅力帳)によれば、昭和59年秋、ここから中世の「やぐら」の大群集が発見されたそうです。

はて、「やぐら」とは何でしょう。

「やぐら」について

「やぐら」について

鎌倉の周辺にある鎌倉時代中期以降から室町時代前半にかけて作られ、

または使用された横穴式の納骨窟または供養堂である。

(ウィキペディアより)

木材などを高く積み上げた建築物の櫓(やぐら)だけでなく、

墓所を意味する「やぐら」があることを神奈川では知っておかなければなりません。

さらにウィキペディアによれば、

「やぐら」とは横穴を掘りやすい鎌倉石という砂岩の自然条件の中で、鎌倉時代の中期頃から室町時代の中頃にかけて、

巌堂、岩殿寺のような岩窟寺院をヒントに作られた中世の横穴式墳墓である。

平地の少ない鎌倉が人口数万から十万人とも推定されるほどに都市が膨れあがったことや、墓所への思い入れの変化、

奈良・京都の石工を含む職能集団の進出を背景に山頂や斜面に作られた納骨を兼ねた供養堂である。

従って鎌倉周辺にしかなく、また鎌倉周辺であっても人口が密集した鎌倉の外にでると急激にその数を減らす。

そして鎌倉が都市でなくなるとともに作られなくなり、その役割は人の記憶から消えていった。

とのこと。

ですので、ここ六浦で見つかったやぐらはとても貴重なものなのではないかと、私、最初そう思いました。

(六浦は鎌倉の外の町かと思いました。)

ところが、別件で色々調べていくうちに、六浦は中世では鎌倉に含まれていたようでして、

私、正直なところ、そのことにびっくりしたのでした。

(六浦ってすごいですね。)

少し坂を上った所にある階段を上がっていきます。

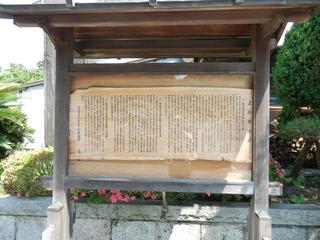

写真左:「造形保存」についての説明板。合成ゴムと石こうを用いて型を取ったとあるのですが・・・(すごい!)

写真右:遺跡のすぐそばにある神社。墓所の霊をなぐさめるために作られたのでしょうか。

遺跡の奥にあるやぐらの様子。(これは本物らしい。)

遺跡から見える風景。

9.上行寺 <江戸名所図会で紹介された有名な日荷上人のお寺>

日蓮宗

本尊 : 日蓮聖人尊像(にちれんしょうにんそんぞう)

開山 : 日祐上人(にちゆうしょうにん)

創建 : 鎌倉末期~室町初期

開基 : 日荷上人

山梨県見延町見延山。

こちらに日蓮宗の総本山、「久遠寺」があります。

そして、こちらのお寺には、見延町文化財に指定されている「三門二王尊像」(仁王様)があります。

見延町史によれば、六浦平次郎(入道日荷)が一夜にして鎌倉称名寺から運んできたと、伝えられています。

(ちなみに、中世の鎌倉は現在の鎌倉より範囲が広かったようで、鎌倉称名寺とは横浜市金沢区にある称名寺のようです。)

六浦平次郎は後に日荷上人(にちかしょうにん)と呼ばれ、「江戸名所図会」にも紹介された逸話の持ち主であります。

(注:にっかしょうにんと呼ぶこともあるようです。)

「江戸名所図会」とは

「江戸名所図会」とは

江戸や近郊の町について、由来や名所を案内した地誌紀行図鑑である。

(ウィキペディア参照)

日荷上人のお話はこちら : 「日荷上人」

(横浜市金沢区公式HP、「横浜金沢の歴史」より)

ぜひ、ご一読くださいませ。

仁王様をかけて、囲碁で勝負をするとは!

もし、見延山の久遠寺を訪れることができたら、

ぜひ、日荷上人が運んだという「三門二王尊像」をじっくり拝見したいと思います。

山梨県にある仁王様のお話がここ神奈川県横浜市で昔話として語り継がれており、

面白いなぁ、と思いました。

追記

追記

東京都台東区谷中延壽寺(えんじゅじ)に「日荷堂」があり、「健脚の神様」として日荷上人が祀られ、

やはり、仁王様のお話が伝えられています。

東京では、日荷上人は神様でいらっしゃいます!

すごいですねぇ。

写真左:上行寺の縁起を記した説明板。

これによりますと、かつて吉田兼好がお寺の裏山に住んでいたことがあるそうです。居住跡があるということなのですが・・・

写真右:上行寺縁起に関わる石碑など。これによりますと、門前は海だったそうです。

日荷上人のお話が書かれた説明板。こちらには見延山には3日3晩かけて行ったと書かれてあります。

写真左:日荷上人のお墓。隣は日荷上人が植えたとされる榧(カヤ)の木。この木の実を食べたら咳がピタリと止まったそうです。

写真右:お寺の奥にある墓所。

参考文献

参考文献

『横浜金沢魅力帳』(横浜市金沢区地域振興課 発行)

今回の「散策!」シリーズ、ものすごく調べることが多くて、なかなか先に進みません。(汗)

いつ終わるんだろう?

すごく為になってはいるんだけれど。

次回につづく≫