旧朝倉家住宅

渋谷区南西部をウォーキングしてみよう。

渋谷区南西部をウォーキングしてみよう。

今回は、東京都渋谷区は猿楽町(さるがくちょう)、代官山町(だいかんやまちょう)、

鉢山町(はちやまちょう)、南平台町(なんぺいだいちょう)、桜丘町(さくらがおかちょう)、

鶯谷町(うぐいすだにちょう)を歩いてみました。

このエリアは、大使館や大きなお屋敷、超高層複合ビルが存在する

全体的に高級感漂う街です。

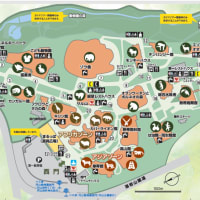

散策コース

散策コース

中目黒駅 → 旧朝倉家住宅

→ 旧朝倉家住宅 → 旧山手通り →

→ 旧山手通り →

三木武夫記念館 → 南平坂 → 渋谷駅 →

→

セルリアンタワー → インフォス・タワー → 青山製図専門学校 →

→ インフォス・タワー → 青山製図専門学校 →

天狗坂 → 八幡通り → キャッスルストリート → 代官山アドレス → 中目黒駅

距離 5.65km / 時間 1時間22分 / 消費カロリー 249kcal

コースは地図でも確認できます。こちらへ(ちず丸が開きます。)

見どころ

見どころ

1.旧朝倉家住宅 (ちず丸 )

)

中目黒駅を出発し鎗ヶ崎に向かいます。

鎗ヶ崎の信号を右に曲がると、旧朝倉家住宅はすぐそこです。

旧朝倉家住宅は、猿楽町の南西斜面を利用して、

東京府議会議長や渋谷区議会議長を歴任した朝倉虎治郎によって、

大正8年に建てられました。

関東大震災や太平洋戦争などでの消失を免れ、

長きに渡り経済企画庁の渋谷会議所として近年まで使用されていました。

東京中心部に残る、関東大震災以前に遡る数少ない大正期の和風住宅として貴重であり、

また、都市化が急速に進んだ周縁部に営まれた住宅であることが、

近代の和風住宅の展開を知る上で重要であるとして、

平成16年に国の重要文化財に指定されました。

写真左:主屋。木造2階建て。ほぼ全室が畳敷き。

当日、雨戸が閉められ、フラッシュ撮影禁止のため、室内の写真はありません。

主屋の内装は意外と質素でしたが、品があり、好感が持てました。

襖には透かしの入った高級な襖紙を用い、板戸にはハナショウブなどの絵が描かれ、

それらをアクセントとして、室内全体をコーディネートしていたようです。

素敵なお宅です。

写真右:玄関前に置かれた石灯籠。

庭園の様子。

崖線という地形を取り入れた回遊式庭園で、石灯籠などの添景物が多く配置されています。

どの季節も楽しむことができる素晴らしい庭園です。

個人的には、梅雨の時にこそ訪れたい庭園です。

雨の音を聞きながら、主屋の縁側で読書ができたら最高だろうなぁ。

見てください。この緑の多さ。都心とは思えません。

よって、カラスにとっても貴重な営巣地のようでして、この時、カラス注意報が出ていました。

(巣作りのため、気が立っているそうです。)

こちらの受付の方はとても親切な方で、カラス除けにビニール傘を貸してくださいます。

ちなみに、私も庭園を歩いている時に一羽のカラスに出くわしました。

傘をさして前に進むか、挑発しないように後戻りするか、悩んでいたら、

カラス、飛び去ってくれました。(良かったぁ。)

<旧朝倉家住宅・観覧案内>

- 公開時間 AM10:00~PM6:00(入館はPM5:30まで)

11月1日から2月末日まではAM10:00~PM4:30(入館はPM4:00まで) - 休館日 毎週月曜日(月曜日が休日の時はその直後の休日以外の日)

年末年始 - 観覧料 一般 100円(80円)、小中学生 50円(40円)、年間観覧料 500円

※( )は10名以上の団体料金

※60歳以上の人、障害のある人及び付き添いの人は観覧無料 - フラッシュ撮影禁止、ペットを連れての入場不可、飲食禁止

よりみち ・ 地蔵堂(ちず丸

よりみち ・ 地蔵堂(ちず丸 )

)

旧朝倉家住宅の入り口の前に小さな地蔵堂があります。

台座の正面に「右大山道 南無阿弥陀仏 左祐天寺道」と刻まれていて、

道しるべの役割を果たしていたようです。

文政元年(1818年)のもの。

お花が添えられていたりして、地元の方に大事にされています。

渋谷区教育委員会設置の看板に興味のある方はこちら。(obenben学習室へ)

渋谷区教育委員会設置の看板に興味のある方はこちら。(obenben学習室へ)

地名の由来・猿楽町

地名の由来・猿楽町

町内に大小二基の円墳があり、大きい方を猿楽塚と呼んだことから。

(「東京の地名由来辞典」婦人画報あるすぶっくすより)

中目黒駅へのアクセス

中目黒駅へのアクセス

東急東横線

東京メトロ日比谷線

次回は鉢山町、南平台町を歩きます。≫

最後まで記事を読んで下さってありがとうございます。

最後まで記事を読んで下さってありがとうございます。

現在、ランキングに参加しております。

下の4つのバナーをクリックしていただくと投票できるシステムになっております。

クリックによって、読者の方の反応を感じることができ、記事を書く励みとなります。

どれか1つクリックして頂けると非常にうれしいです。

よろしくお願いいたします。