千住大橋

千住大橋

ウォーキングを始める前は、地図を見ることがなかったため、地理には全く不案内でした。

よって、東京や江戸が舞台の小説を読んでも、ストーリーの面白さを楽しんではいましたが、

小説の世界観を十分に堪能できていたかどうかは疑問です。

というのも、地図をたくさん見て、街歩きをするようになると、

街の名を見ただけで、景色や雰囲気が思い起こされ、一気に臨場感が増すのです。

作家がなぜ、その地を選んだのか、街もストーリーの面白さに一役買っていることが分かりました。

(その街に住む者にとっては、街が評価されているようで、恐い気もします。)

池波正太郎の代表作『鬼平犯科帳』が好きになったのも、こうした背景があったと思います。

現在の街の様子に小説で描かれている雰囲気をプラスして、江戸時代の街の様子を想像してみる。

なかなか楽しいものがあります。

さて、その『鬼平犯科帳』第1巻「唖の十蔵」の冒頭に「千住大橋」(東京都)が出てきます。

火付盗賊改方同心、小野十蔵が虚無僧に扮し、探索をしている様子を思い浮かべる。

すぐ、「鬼平」の世界に引き込まれました。

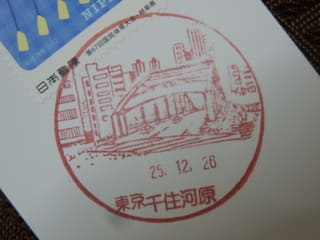

前置きはさておき、今回紹介するのは、その「千住大橋」が描かれた「千住河原郵便局」(東京都足立区)の風景印です。

千住河原郵便局の風景印:千住大橋、周辺の風景

(『新・風景スタンプ集 関東・甲信越』日本郵趣出版より)

「第67回国民体育大会・岐阜県(50円)」切手を使用。

こちらで描かれた「千住大橋」は鋼アーチ桁橋で、「鬼平」の時代のものとはもちろん違います。

江戸時代の「千住大橋」は木造の大きな桁橋だったようで、その様子は浮世絵にも多く描かれ、見ることができます。

(興味のある方はGoogleの画像・こちらへどうぞ。)

ちなみに現在の「千住大橋」はこんな感じ。

このタイプになるまで「千住大橋」も紆余曲折あったようです。

時代と共に社会のあり様が変わり、そして街も変わる。

もし、今の「千住大橋」が小説で取り上げられたら、どのように描かれるのでしょうか。

今も昔も生活に欠かせない大事な橋。

いつの時代でも愛される橋であってほしいと思います。

(まずは、千住大橋の歩道橋にゴミを捨てるのはやめましょう。)

お世話になった本

お世話になった本

『東京今昔橋めぐり』 東京今昔研究会・編著 (ミリオン出版)

千住大橋に関連して、よろしければこちらの記事もご一読を。

千住大橋に関連して、よろしければこちらの記事もご一読を。

2014年1月5日の記事:風景印(11):足立・足立仲町