ごきげんよう

ごきげんよう

全国的に空模様がはっきりとしない8月も下旬の日曜日は、北日高の山

「伏美岳(1,792m)」、同じ峰に続く「ピパイロ岳(1,917m)」に

日帰り縦走の報告です

来し方、東方の伏美岳(1,792m)と妙敷山(1,731m)を背に...

来し方、東方の伏美岳(1,792m)と妙敷山(1,731m)を背に...

気が付くと、夏至の日から二ケ月も経過していて、

Toshiがバナーを張っている“暦のページ”という二十四節気について

詳しく紹介されているサイトを覗くと、立秋そして処暑が過ぎています。

◆処暑とは...

処暑は暑さが止むと言う意味。

萩の花が咲き、朝夕は心地よい涼風が吹く頃だが、台風のシーズンでも

ある。

台風の被害もさることながら、停滞した前線の影響でここまで被害がでた

豪雨は記憶にありません。

全国で大雨による被害に遭われた方々には謹んでお見舞い申し上げます。

さて、

Toshiは、日付が後先になりますが25日(月)遅い夏休みを取って自宅

で、の~んびりとブログを書いています。

「あれ? 日曜日に登山の報告がない 」と思われた皆さん、

」と思われた皆さん、

Toshiの週一ゼンマイブログは欠かしません。

一日遅れてゴメンナサイ

ということで、月曜日も山に登るつもりで24日(日)は朝...(といっても

未明に近い)2時に札幌出て、伏美岳登山口まで来ました

早すぎです

■5:40 伏美岳 登山口 (標高 749m)

夏山ガイドに書かれている通り、伏美岳までの尾根歩きは単調で、

8合目を過ぎるあたりまで視界が広がる場所がありません。

ただ、

片道5.2kmほどのルートで、凡そ1,030mの標高差を極端な急登も

なく登り切る登山道を他に知りません。

スノーボードを担いで上がる習性で、途中、登り返しがあるかないかを

いつも点検しながら登っていますが、

登り返しはわずかに一箇所だけ、それもほとんど平坦に近い・・・

これほど効率よく標高差を稼げる尾根に安全な登山道を開削した

先達の皆さん

オ~ソレミオ

お~みそれしました

あ、その反面は「単調」ということですから、みなさんガマン、我慢

~

処暑を過ぎている北海道、もうそれほど暑くはありません。

頂上付近は風も強く、半袖ではむしろ寒いくらいです・・・

■7:30 伏美岳 頂上

この瞬間、西方:ピパイロ岳の縦走ルートはガスの中...

この瞬間、西方:ピパイロ岳の縦走ルートはガスの中...

予報は、曇り ・・・曇り

・・・曇り …ながら

…ながら

この山域だけ「晴れマーク」が付いていたのですよ

それも12時~15時あたりに・・・

ということは、

このぐらいのガスでピパイロ縦走を諦めるわけにはいきません

帽子が飛ばされそうになっても、わずかに青みを帯びた縦走路方面

に期待をかけて、

進みます

なんとか望めるピパイロまでの縦走路

なんとか望めるピパイロまでの縦走路

伏美岳頂上までの間、朝露で下半身がだいぶ濡れました。

日高国境稜線上の縦走路をナメてはいけない・・と、いつも心に刻む

Toshiは、迷わず上下カッパを着込んで歩きます

~

ゴアのカッパは表面が滑るのでハイ松除けにもいいですからね

ガスは、押し寄せたり、引いたりを繰り返し、

ときよりこうして青空を覗かせます

ときよりこうして青空を覗かせます

雨が降る気配はまったくありません。

なので気分は“期待感”が勝って、ストレスが飛んでいきます

晴れ男、晴れ男・・・ぶつぶつ・・・

~

伏美岳からピパイロ岳に向かう縦走路の3分の2程度の距離に

差し掛かったところに天場がありました。

標高1,546mのコルとはここ

標高1,546mのコルとはここ

この天場は、二階建てになっていて、二階(この場から南のすぐ上)の

方が快適そう・・・

ここから北にリボンが下がっていましたが、ここ目印なのでしょう、

水場まで20分だって。

ここにテントを張る人はご苦労様です

~

ピパイロ山頂が明確になってきた最後の東斜面はお花畑らしく、

時季が時季ならば・・・、それは美しい登山道なのでしょう

~

ここまでの間、

ハイ松はなく、もっぱら笹漕ぎですが、

短い笹はうるさいというほどでもなく、かき分けかき分け時には

掴んで進みます

~

そして、

ピパイロ東の肩に上がりました

ピパイロ東の肩に上がりました

ここからがハイ松の尾根ですが、枝も刈ってあり快適です

前後はこの空気感、

雲がとどまることを知らず、湧いては消え、東へ東へと流れる夏山

の名残惜しい景色です。

思わず動画を回してしまいました(東方:伏美岳~南~西方:ピパイロ岳へ)

思わず動画を回してしまいました(東方:伏美岳~南~西方:ピパイロ岳へ)

~

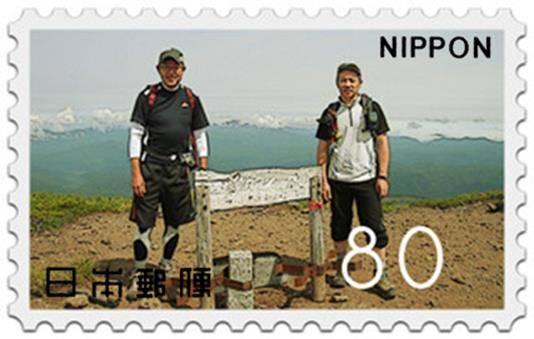

ようやく頂上に到着

この時点が唯一視界がかろうじて開いた瞬間でした

まるでToshiが来るのを待っていてくれたかのよう・・・なんて・ね

■9:30 ピパイロ岳 頂上

こぴっと目を開けろ

こぴっと目を開けろ しぃ

しぃ

ということで、

三脚を立てて、もたもたしているうちに、もうガスが押し寄せます。

晴れていれば望めるはずの日高国境稜線上の主役は、Takさん言う

ところの“心眼”です。

幌尻岳・・戸蔦別岳・・1967峰・・・う~ん

東方は意外と視界が開けております。

日頃の行いでしょう

~

岩陰で食事し、西方が晴れるのを待ちましたが、

晴れるとすれば15時ぐらいかな?

と言い残して下山です。

■10:10 下山

帰りの縦走路、東(十勝平野)の方角は思いのほか陽がさして、

もうカッパの必要もありません。

~

秋の風情を覗かせて・・・

ナナカマドには赤い実がなり、葉には少し紅みをさしているところも

ありました。

北からの秋は確実に降りてきていますよ

日が入り込むとダケカンバが美しい登山道、林の間から妙敷山の

後ろ(十勝幌尻岳、帯広岳)が覗けました。

~

そうして再び伏美岳へ

■11:45 伏美岳 頂上(再)

■11:45 伏美岳 頂上(再)

空気感の変わった伏美岳頂上に登山客はいません。

この時点で、ピパイロまでの縦走路でも人に会うことはなく・・・

「ここ数日の天気予報で、ここを選ぶ人は居ないかぁ~ 」と独り言。

」と独り言。

贅沢な思いにひたれています

~

そして、

伏美岳からの下山の景色を少しだけ・・・

北東:芽室岳、久山岳、剣山(1,205m)ははっきりと

~

秋の紅葉シーズンの景色を想像しながらの下りで、意外にも

これから伏美岳を目指す登山ツアー(女性ばかり10名ほど)ご一行様と

行きかいました。

時刻12:30、ガイドの男性、長い一日ご苦労様です 。

。

って、

朝2時から起きてるToshiの方が長いなぁ~

■12:55 登山口

車中泊の用意をして走ってきましたが、

月曜日の天気予報は芳しくなく、結局、この日は札幌にとんぼ返りして

“ほのか ”(1,050円)でまったり温泉三昧です

”(1,050円)でまったり温泉三昧です

Toshiには珍しく4時間も岩盤浴で過ごしましたとさ

ごきげんよう

ごきげんよう

ごきげんよう、という言葉の意味を「花子とアン」で花子が語っています。

ラジオを聴いている皆さんの「無事にお元気で」を、この放送を聞いてくれる

方々に・・・

さようなら

さようなら

伏見岳が安全かつ急登がないとは気がつかなかった・・・もう一度行きたくなりました。やはり、山から別な山を見渡せる風景、ダケカンバの力強さ、高いところまで来た実感のするハイ松、眺望のよい尾根のアップダウン歩き、画像を見ているとうずきます。

今年は秋が早いですね~

凄い人がそばにいるって有難い。今週末楽しみにしています。

hiromiちゃんが「もう一度行きたい」と言ってくれたお蔭で、Toshiも新たな興味が湧いてきました。

いつもながらありがとう。

伏美岳の登山道についてつらつらと考えてみると、けっこう語りたくなりましたよ。

“急登がない”と表現すると、なだらかな斜面が延々と続くイメージが湧きそうですが、

当然ながらそんな斜面が日高山脈に連なる標高差1,000m以上の尾根や谷で存在はしないよね。

この山も「尾根の勾配が緩い」という意味ではなく「登山道が緩い」という意味で書かせてもらいました。

つまり、

①尾根に痩せているようなところが一か所もなく、

②適度に九十九折(ジグ)が施されていて、

③長いトラバースもない登山道だということです。

さらに言うと、

④浮石があるような岩場も無く、

⑤踏み外すと転げ落ちる恐怖を感じるような崖もなければ、

⑥今回のように前日まで雨が降り続いた後なのにズルズルと滑って下りが危険となる場所もない。

(事実、Toshiはスパッツは不要でした)。

and

⑦胸突きの登りがない。

⑧ロープはあっても掴む必要が無い。

⑨三点確保でよじ登るところがない。

こんなところかな?

アミーゴさんがよく言うように、山には明確な登山道が存在していても“コース”という言葉よりも

“ルート”という言葉の方がやはりしっくり来るのかもしれません。

すべてがほぼ人工的に作られるゴルフコースはコースでよいとして、登山道はコースではなくルートだと・・

余談だけれどもゴルフコースにはジャックニクラウス監修とか青木功監修とかいって、コースをレイアウトした

人の名前が紹介されたりしているけれど、アルプスやヒマラヤのルートならともかく北海道の山の登山道に

開削した先達の名前をことさら残したりはしていないよね、おそらく?

いや?、もしかするとそれはToshiが知らないだけで、どこかの資料館みたいなところに刻まれているのかも

しれません。

でもよっぽど興味のある人でもそれを態々調べたりはしないでしょう。

Toshiもそこまではしません(笑)

しかし、それだからこそ興味は深まるというものです。

ナイフリッジの痩せ尾根上をひやひやした思いで登るルートもときに楽しいけれど、

基本は「より安全」に「効率よく(最短で)」かつ「標高が稼げる(アップダウンが少ない)」ことに加え、

「自然に与えるダメージが最少になる」ような登山ルートをどこにどう拓くかだと考えると、

それを切り拓く作業をした人の達成感ってそれは素晴らしいものなんじゃないかな?なんて、

考えたりしました。

この日高山脈の主脈にあって、約7km程度の林道の先からこれだけ安全に登れる登山道を開削した

のはどんな人だろうね?

地主?測量士?林業関係者?地元(芽室)山岳会の人?それとも町や道の職員かな

あ~すっかり語ってしまいました