材料:

カレールー:スーパーで売っているお好みのもの(中辛~辛口)6~8皿分

玉ねぎ、ニンジン、お肉、ジャガイモ:箱の裏の通りの分量

写真

ココナツミルク:一缶

ウスターソース:大さじ1杯

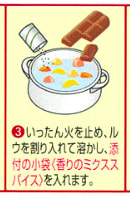

■美味しく作る一手間。その3。ルーを入れて冷ます。

さて15分ほど煮込んで良いスープができました。

ここで火を止めてカレールーを入れます。

なぜ火を止めるかというとグラグラの中にカレーのルーをいれてしまうと、ルーが溶けきらないでダマになってしまうからです。

ですから必ず一度火を止めてできれば数分置きます。(理想は80℃以下)

どうせまた火をつけるからと、火を止めるのを手抜きしないでくださいね。

どのカレールーも箱の裏にそう書いてあるということは、意味があるということです。

ルーは包丁で粗みじん切りすると溶けやすいです。

ヘラなどで1分ほど丁寧に底からかき混ぜて全部のルーを丁寧に溶かします。

あとココナツミルクだと甘さが勝ちすぎるので、調整としてウスターソースを大さじ1杯入れます。

ココナツミルクの甘さと、スパイスの辛さは黄金のコンビで相性が良いですから。

さて、どうでしょう。ルーは全部溶けましたか?

それではひと煮立ちしてそのまま室温までゆっくりさまします。

もう待てる時間がない。

すぐにカレーを食べたい。というのであればこのまま火をつけなおして温めてください。

しかし少しでも時間があるのなら、このままゆっくりさまします。

なぜなら日本風カレーや欧風カレーが一番美味しくなる過程はこのさめていく過程なのです。

これは化学の浸透圧と比熱の原理によります。

温度が上がっていく過程で、固形物の成分が液体にしみだし、

温度が下がっていく過程で、液体の成分が固形物にしみこみます。

したがってカツオや昆布や野菜や肉で出汁をとるときは温度が上がる過程で。

シチューやおでんのように具に味をしみこませるときは温度が下がる過程で。

これが料理の鉄則であります。

人生でも上がったり下がったりする過程でいろいろ得ることが多いですし、人生の深みが増すというのもそのアップダウンの年輪です。

沸騰し続ける人生は単調なものです。

ですからカレーもルーを入れたら、あとはお鍋に静かに温度が下がる過程を体験してもらいます。

誰でも経験することですが、翌日のカレーが美味しいのはそういうことです。

ですからルーを入れたらひと煮立ちしてそのままゆっくり、時間の許す限りさまします。

もし夕ご飯に食べるなら、お昼のあとに仕込むとか、夕方の早いうちに仕込むのが理想であります。

ルーを入れたら、あとは時間という名コックにおまかせするのがコツであります。

よくカレーやおでんを一日煮込むという表現がありますが、本当は意味がないのです。

味を染みこませる過程では「100℃の沸騰のぐつぐつ状態」ではなく、「比熱の違う具とスープが温度が下がる状態」でありますから。

① 加熱で肉などの具材の繊維を切って柔らかくする→コトコト煮こむ

② 野菜や肉などの出汁素材からスープや出汁をとる→ゆっくり温度を上げる

③ スープや出汁を具にしみこませる→ゆっくる温度を下げる

さあ、カレーの準備できました。

家族が帰ってきたらカレーをひと煮立ちで温めてください。

ただ食べるまでに時間がある方は、もう一品作ってみます?

ピリ辛チキン炒めが甘いココナツカレーに合います。

つづく

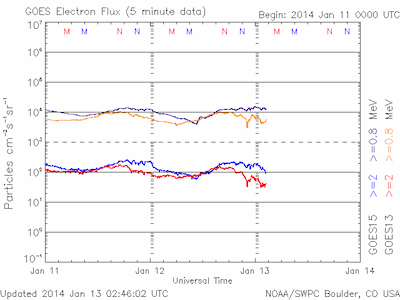

上記は静止衛星軌道上で観測される太陽からの電子密度グラフです。急な変動がある場合は地震や事故に備えて防災意識を心掛けましょう。特に注意が必要な期間は、メールやTwitterで防災意識リマインダーを受け取ることができます。詳しくはこちら。

おひさま、ありがとうございます。

ココナツミルクを買ってきて、やってみます。

冷める課程で味が染み込むのは知ってたけど

旦那も料理好きですが、まるぞうさんのような本格的なものではありません

カレーで、セロトニン増やせるし美味しいし、良いことばかりですね(^^ )

80℃以上だとルーを溶かすのが難しくなるようです。

記事は修正いたしました。

関係ないけど今日は魚料理です~

美味しい鶏さんの唐揚げが

教えたくなりました・・。