9月12日(日)まで臨時休館中の信玄ミュージアムでしたが、

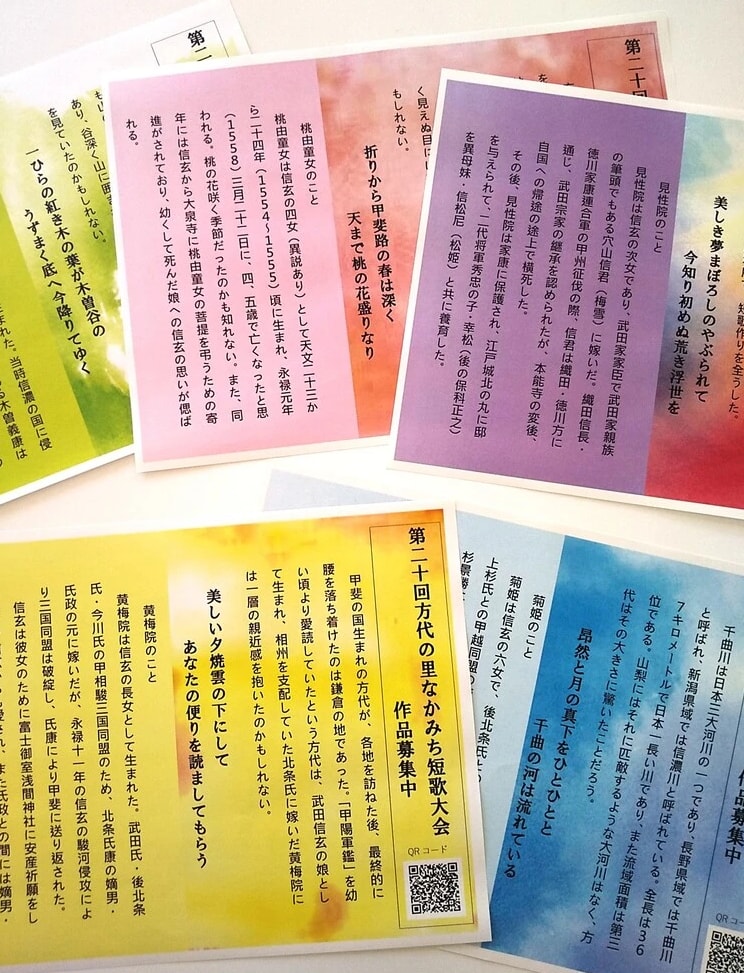

再開後、女性用のトイレのコラムもリニューアルされました( *´艸`)

テーマは、「山梨出身の歌人・山崎方代×信玄公の娘たち」です。

信玄公には6人の娘がいたと伝えられておりますが、

トイレの個室は5つなので、今回は5人の姫さまにご登場いただきます。

戦国最強とも畏れられた父を持った彼女たちの人生に、「望郷の歌人」山崎方代の歌を重ねます。

ちなみに、残りのお一人、松姫さまは、トイレのコラムがスタートした時から、

信玄公の奥さまたちと一緒に紹介されておりますので、今回はご容赦いただきました🙇

今回の5名様は・・・

💛黄梅院さま

信玄公と三条夫人の長女

甲相駿三国同盟のために、北条氏政に嫁ぐも、同盟は破綻。翌年死去。

甲府に帰されたとも、小田原城に留め置かれたとも言われ、終焉の地は不明。

💖見性院さま

信玄公と三条夫人の次女

有力な国人領主であり、武田親族衆筆頭の穴山信君(梅雪)と結婚。

夫は本能寺の変後、横死するも、その後、家康に保護され、

2代将軍・家忠の息子(保科正之)を、異母妹・信松尼(松姫)と共に養育。

💚万理姫または真理姫さま

信濃の大名、木曽義昌の正室に。

長篠の戦い後、夫が織田方に通じたため、離縁。

最終的に木曽山中に隠棲。98歳の天寿を全うする。

💗桃由童女(とうゆどうじょ)(早世)

4,5歳で亡くなる。菩提を弔うため、信玄公は大泉寺に寄進。

💙菊姫さま(大儀院さま)

母は油川夫人。甲越同盟締結のために、上杉景勝に嫁ぐ。

質素倹約を奨励した、才色兼備の賢婦人として慕われたとか。

お嬢さんたちのこと、実際、あまりよくわかっていません。

それでも、父はあの武田信玄公。

ざっくり、ですが、どんな人生を送られたのかがある程度わかっています。

そこから見えてくるのは、戦国大名の家に生まれれば、男の子であろうと、女の子であろうと、

お家のための政略結婚は免れることはできなかった、ということ。

そして、嫁ぎ先で良い関係を築き、それなりの影響力をもち、

実家の繁栄に貢献することも期待されていたワケで・・・

単にパパが偉いだけのお姫さまにならないため、それなりの花嫁修業も必須。

歌に茶道、書道、何らかの芸事だけでなく、有職故実といった礼法も学んだとか。

ルイス・フロイスをはじめとする宣教師の日記などにも、

身分は不明ですが、日本人女性たちの教養の深さが驚きとともに記録されています。

一歩間違えば、いつ命を奪われてもおかしくない厳しい世の中。

とりわけ父君は、同盟を組んだり解消したり忙しい😨

実際、父や夫の判断一つで、人生180度変わってしまってますから。

お姫さま✨というのは聞こえは良いですが、ご心労絶えない日々だったのではないかと思います。

時代に翻弄されながらも、それでも信玄公のお嬢さんたちは、

例えば、織田信長の妹・お市の方のように歴史に名を残す政治的な、ある意味派手な働きは記録されていないにしても、

経済感覚が堅実であったり、嫁ぎ先でも慕われたり、ちゃんと期待に応えていらしたのではないかと。

見性院さまは、隠し子とは言え、将軍の息子の養育を託されているワケで、

これはもう、単なる親の七光りではなく、ご本人の教養やお人柄に因るところが大きかったのではないかと想像できます。

信玄公だって、子どもたちを単なる政治の道具とは思っていなかったんじゃないかと。

長女・黄梅院さまには特に心を掛けていらして、

自らの権力誇示もあったとは思いますが、輿入れには1万人(!)もの共の者を同行させたとか、

懐妊したとわかれば、安産の神さま、富士御室浅間神社に、安産祈願の願文を奉納したり。

黄梅院さまだけでなく、早世した子どもたちの菩提もちゃんと弔って。

だって、武田氏を率いる戦国武将であると同時にやっぱりお父さん。

そして、嫡男義信、黄梅院を見送り、妻・三条夫人までも後を追うように旅立って・・・

その悲しみ故かはわかりませんが、信玄公ご自身も少しずつ体調を崩し始めていくのです。

・・・

信玄ミュージアムにお立ち寄りの際は、ぜひおトイレのコラムも忘れずに( *´艸`)