2024年2月6日

昨日も書きましたが、

坤櫓の裏には天守台があります。

来た道とは反対側から本丸を眺めます。

天守台を下から間近で見ると、その迫力が伝わります。

坤櫓の脇は城門跡になっていて、一度下っていきます。

こちらは巽櫓。

二の丸下からのショット。

坤櫓と巽櫓を繋ぐ高さ2.3mの土塀は2000年に復元。

東の丸、高石垣の端部。

こちらのアングルからだと分かりやすいです。

本丸の石垣。

本丸の裏側には桜堀があり、森になっています。

裏側から見た本丸跡。

こちらも石垣が二重になっています。

こちらは櫓の脇にある稲荷曲輪の石垣。

城全体を歩くと主郭を全て石垣で囲んだ鉄壁の軍事施設であることが分かります。

兵庫といえば姫路城が有名ですが、明石城は姫路城から電車で20分ほどの近い場所にあります。

にほんブログ村

昨日に続き、本日も再び日本100名城の明石城にやってきました。

昨日は夕方に訪問したことで、外が暗くなったので断念したエリアを見るのが目的。

やはり城は事前の予習と、ゆっくりと周るための時間が必要だと再認識しました。

明石城の築城は1619年。

江戸時代の初期に明石藩初代藩主、小笠原忠政によって築かれました。

三度目の訪問のため、以前に書いたブログと内容が重複するところもありますが、お付き合い頂けると幸いです。

JR明石駅の目の前が城跡という最高の立地。

本丸下からのショット。

こちらは大きな広場になっていますが、当時は御殿などが多く建築されていたエリア。

休みのはイベントなどが開催されています。

昨年9月に訪問した際は、イベントをやっていたのでこの広場から写真を撮ることができませんでした。

今日は平日なので撮り放題です!

昨日も書きましたが、

現存の三重櫓に目がいきがちですが、奥まで続いている石垣を見ると長い巨大城郭なのが分かります。

まずは昨日同様、階段を登って本丸を目指します。

奥が東の丸、絞りが入って手前側が二の丸になります。

石垣は二段になっていて、高さは5mの石垣の上にさらに約15mの石垣が積まれています。

写真を撮っている位置は5mの石垣の上からになります。

この場所は木村拓哉と綾瀬はるかが主演のレジェンド&バタフライのロケ地にも使われました。

徳川家康が安土城に訪れた時のシーンですね。

現代の明石城の顔とも言える現存の三重櫓。

手前が巽櫓で奥が坤櫓です。

この一瞬だけ奇跡的に天気が晴れました。

この時の時間は朝の8時頃。

早起きは三文の徳!

階段を登ると二の丸に到着します。

小屋のような休憩所からの一枚ですが、二の丸と主郭の間はスーパーモデル並みにキュッと絞り込まれています。

おそらく、敵が攻めてきた際に二の丸から本丸を攻めるときに急激に狭まった通路で敵の侵攻を阻むよう設計されていると予想。

本丸の展望台からのショット。

朝日が眩しく素晴らしい一枚が撮れました。

巽櫓のシルエットと淡路島、海が本当に綺麗。

こちらは反対側の坤櫓。

天守閣がなかった明石城にとって、坤櫓は天守代用の重要な建築物でした。

ちなみに、現在の明石城跡にはこの二機の櫓以外は建築物がありません。

しかし、当時はこの本丸を囲むように、四方に櫓があがっていました。

その内の二つが現存しているということですね。

坤櫓の裏には天守台があります。

本丸から+3.6mの高さの石垣です。

天守台は25m×20m。

天守台は25m×20m。

熊本城と同規模で、五重の大天守が建築できるほどの大きさ。

写真で改めて見ると大きい天守台だと実感します。

しかし、明石城に天守はあがりませんでした。

理由としては諸説ある中で、砲弾の対象になることを避けるためだったと言われています。

天守台から見た坤櫓。

三重の坤櫓だけでも迫力があるのに、大天守がここにあったら、全国でも屈指の名城になっていた可能性があります。

来た道とは反対側から本丸を眺めます。

奥の方に張り出した石垣が天守台になります。

天守台を下から間近で見ると、その迫力が伝わります。

石垣の反りもとても美しい。

天守台と坤櫓。

ここに五重の天守があがっていたら、どんな景色だったのでしょうか。

坤櫓の脇は城門跡になっていて、一度下っていきます。

手前が坤櫓、奥が巽櫓。

櫓の真下は歩けるようになっています。

昨年の9月に訪問した時は、草が生い茂っていた為にこの道を通ることができませんでした。

坤櫓は高さ13.2m。巽櫓は12.5m。

ちなみに現存12天守の宇和島城の天守閣は15.7m、弘前城は14.4mです。

この数値だけ見ても、明石城の二つの櫓が天守閣に匹敵する規模であることが分かります。

こちらは巽櫓。

巽櫓は阪神淡路大震災でダメージを受け、曳家工法で櫓ごと移動して修復されました。

二の丸下からのショット。

五枚目の写真でも説明した通り、手前側の二の丸と櫓がある本丸は急激に狭まります。

坤櫓と巽櫓を繋ぐ高さ2.3mの土塀は2000年に復元。

明治に取り壊されてから、正確な構造が不明だった為に復元できずにいたが、阪神淡路大震災で被害を受けた櫓を修復中に、なんと土塀の資料が見つかって復元に至ったそうです。

まさに一難を乗り越えたことによる奇跡。

奥までずっと伸びた石垣は東の丸。約15mの高石垣。

昨日は暗くて城の反対側や東の丸の石垣を見れなかったので、今日はしっかりと周りますよ!

東の丸の高石垣の下からのショット。

ここから見ると東西に長い城なのが分かります。

高石垣の全長は東西約380m!

この380mの内に本丸、二の丸、東の丸があります。

東の丸、高石垣の端部。

90度曲がってこちらからも城郭に向かうことができます。

石垣を間近で見ると矢穴の跡があります。

石垣を間近で見ると矢穴の跡があります。

このギザギザは石材を加工した証です。

明石城の石垣には至る所に石材に刻印がされています。

明石城の石垣には至る所に石材に刻印がされています。

明石城は徳川秀忠の命によって天下普請で築城された城。

各地の大名が持ち回りで築城しました。

現代の国家プロジェクトのような位置付けでしょうか。

とくに天下普請の城には築城の証として石垣に家紋などを刻印することが多いです。

先人が残してくれたメッセージです。

今回は二の丸から反対側に降りてみます。

これは昨日も、去年の9月も行っていなかったエリア。

目の前に広がるのが本丸の石垣。

やなり二の丸と本丸の間は急激に絞っています。

こちらのアングルからだと分かりやすいです。

左側が二の丸、右側が本丸。

やっと城の全容が分かってきました。

本丸の石垣。

この両端部にも当時は高さ11mクラスの櫓がありました。

ちゃんと発掘調査もされているので、いつか復元されるのを期待しています。

ちゃんと発掘調査もされているので、いつか復元されるのを期待しています。

本丸の裏側には桜堀があり、森になっています。

これもまた明石城の面白いところで、櫓側から見ると典型的な平城のように思えるのですが、裏側は山城のようなテイスト。

裏側から見た本丸跡。

こちらも石垣が二重になっています。

こちらは櫓の脇にある稲荷曲輪の石垣。

城全体を歩くと主郭を全て石垣で囲んだ鉄壁の軍事施設であることが分かります。

さすが天下普請で築城された城。

しかし、阪神淡路大震災では1/8の石垣が崩壊したそうです。

綺麗に修復され、こんなに素敵な城を現代に残して頂いた行政と職人には頭が下がります。

この稲荷曲輪の上に本丸があります。

稲荷曲輪の隅から見た坤櫓。

この角にも櫓がありました。

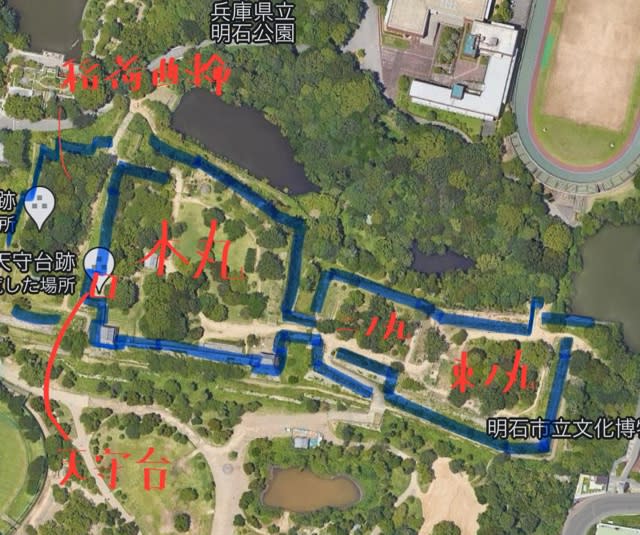

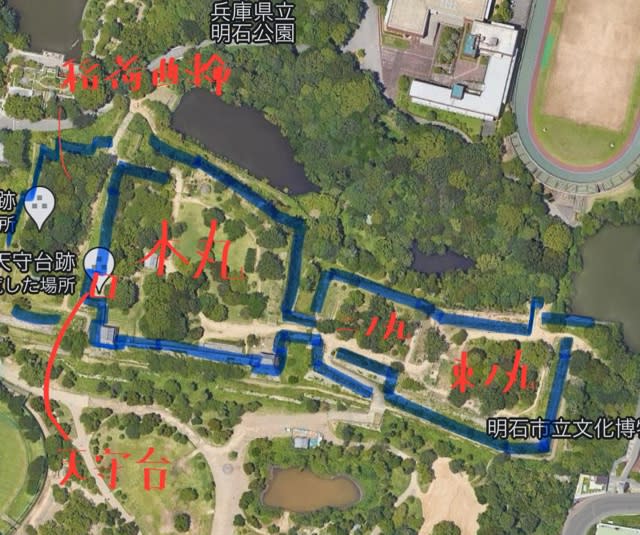

城郭の全体。

本丸と二の丸を繋ぐ道が極端に狭いのが分かります。

そして、天守台を見ると城郭の隅に極端に偏っています。

天守側が大阪方面。東の丸側が西国の方面。

この理由には築城時の時代背景があります。

大坂の陣後は大阪城には徳川家が入城しました。

その際に明石城は大阪城を防備する為、西国の抑えとして築城されました。

つまり、味方である大阪側からの攻撃は一切想定していない構造となっています。

豊臣家が滅んだ後も江戸幕府が西国を警戒していたことがわかります。

兵庫といえば姫路城が有名ですが、明石城は姫路城から電車で20分ほどの近い場所にあります。

天守はあがっていなかったものの、姫路城に劣らず威厳ある城だったと思われます。

現在は公園となっていて、ワタクシが訪問した平日の早朝は通勤や通学で多くの方々が、この城跡内を歩いていました。

おそらく城郭内が駅に向かうショートカットできる道なのですね。

桜堀では釣りをしている人がいて、石垣の周りを運動している人もいます。

築城時とは用途や形は変われど、明石のシンボルであり、地域と共に時が進んでいることには変わりないようです。

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます