1990年代には「サーカス」と名の付くパチンコ台、パチスロ台が幾つか登場した。銀座のジャンケンデジパチ「サーカス」(1991年)、三洋の新要件ハネモノ「サーカス3」(1991年)、奥村の権利物「モナコサーカス」(1995年)、北電子のパチスロ4号機「サーカス2」(1996年)など。アクロバティックなサーカスのイメージが、パチンコのゲーム性とマッチする事が、命名の由来ではないだろうか。既にサーカスブームは下火になっていたが、パチンコでは名機が多く登場した。今回紹介する一発台の「サーカス」(平和、1990年)も、当時良く打ち込んだ機種の1つである。

誰もが知る一発台の名機「スーパーコンビ」「スターライト」(共に三共)などと同じく、センター役物に「三つ穴クルーン」を採用していた。1990年は一発台の末期でもあり、一発の興奮を求めるファンには有難い一台だったといえる。

かくいう私も90年にパチンコデビューを果たしたクチで、本家スーパーコンビより、サーカスの方が馴染みがある。大当り時に流れるバッハの「インベンション」のゆったりとしたメロディは、今も耳に焼き付いている。

ゲーム性はいたって単純で、中央ヤクモノのクルーンに玉を入賞させ、手前の穴に入れればOKだ(とはいっても、これがなかなか大変だったのだが…)。V穴に入ると、盤面両サイドの「両手両足を広げたピエロ」の下にある誘導チューリップが開放する。後は、右打ちをすれば誘導チューリップの先端に当った玉が、その下の2回開きチューリップに流れるようになり、出玉が増えていく。

因みに、クルーンは3分の1振り分けに見えて、実は5分の1だったらしい(銀玉親方・談)

ゲージ構成が最初から一発台を意識して作られており、グニャグニャの一発釘調整はほぼ不要。右サイドの誘導チューリップ付近の釘と、右下2回開きチューリップの上付近の釘を数本調整すれば、パンクの可能性はほぼゼロとなっていた。釘の過度な捻じ曲げを規制の対象とした当時の状況に鑑みての、ゲージ構成であろう。

あらためて本機の釘配列をよく観察すると、実によくできているというか、強引に打ち込まれたというか…メーカーの苦心の跡がうかがえる。

振り返ると、本機を設置していた地元近くの「パーラーY」(現在はスロ専)では、2円30銭交換の4000発終了ということで、都内に比べて割と釘が甘めだったのが印象深い。

この店では、普段は店の左奥にある「ビッグシューター」や「うちのポチ」などをマッタリと打っていたが、バイト料が入って財布に余裕が出てくると、一発台のサーカスのシマで勝負をかけたものだ。

(平和・ビッグシューター)

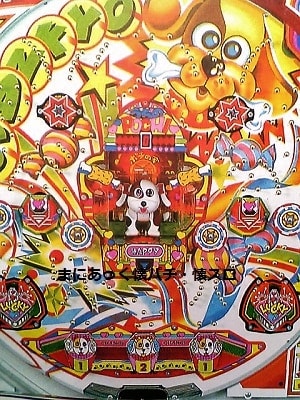

(三共・うちのポチ1)

その裏のシマには、デジパチ「舞羅望極Ⅱ」や、アレパチ「ワイワイワイ2」なども置いてあった。

(太陽電子・ワイワイワイ2)

なお、一発台規制でサーカスが外された後に、同じ平和の「バレリーナ」が新規導入された。コチラも、当時人気を博した名機である。

パチスロでもワイルドキャッツとセンチュリー21が入っていたし、こう考えると、実に贅沢な機種構成の店だったと思う。当時の地元沿線には、こんなに楽しいパチ・スロがズラッと並んだパチ屋が無数に存在したのだから、何と素晴らしい時代だったことか…。