『良人の貞操』(おっとのていそう 1937年 P.C.L.、入江ぷろ製作)は、東宝の前身であるP.C.L.映画製作所が社運を賭けて製作した映画である。

プロデューサーは所長の森岩雄、監督は山本嘉次郎。

原作は、吉屋信子が1936年(昭和11年)10月から大阪毎日新聞・東京日日新聞に連載を始めた小説で、「貞操」という言葉を妻ではなく良人に遣ったことが論議の的になり、さらに、良人をめぐる二人の女性のどちらに味方するかで、読者が妻の邦子派と愛人の加代派に二分されるほど話題を呼んだ新聞小説だった。森岩雄は、新聞連載中に吉屋信子から原作権を買い、映画化を企画し、のるかそるかの大勝負に出た。

『良人の貞操』千葉早智子(邦子)と入江たか子(加代)

まず、大スターの入江たか子と高田稔をP.C.L.に招き、愛人の加代と良人の信也の役にあて、そして妻の邦子役には、P.C.L.のナンバーワン女優の千葉早智子をあてる。さらにもう一人の看板女優の堤真佐子を加え、松竹から引き抜いた人気子役の高峰秀子を初出演させるという作戦。こうしたキャスティングでこの小説を映画化しようというのだから、当然世間の注目を集め、前評判も高かった。公開されればヒット間違いなしというわけだ。

それに対し、新参のP.C.L.とその後ろ盾である東京宝塚のやり口に反感と脅威を抱いていたメジャーの映画会社(松竹、日活、新興、大都)は黙っていなかった。出る釘は叩けとばかり、松竹を中心に共同戦線を張り、締め出しにかかった。P.C.L.映画を上映する所は自社作品を配給しないと全国の映画館に圧力をかけたのである。それだけではない。『良人の貞操』の製作を中止させようと画策して、撮影現場にスパイを放ち、逐一吉屋信子に原作を改悪していると密告し、原作権を引き上げさせようとまでした。

その辺の事情については、監督山本嘉次郎の著書「カツドウヤ水路」に詳しい。山本は同著に中で、「映画生活四十余年のうち、この『良人の貞操』と『ハワイ・マレー沖海戦』とが私にとって一番おそろしい作品だった」と述べ、「『良人の貞操』がヒットしなかったら、(P.C.L.は)六社連盟の強引な圧力に押しつぶされていたかもしれない」と書いている。六社連盟とは、上記のメジャー四社に、極東、全勝の二社を加えたものである。

1937年(昭和12年)4月、『良人の貞操』は、まず前篇(副題:春来れば)が公開され、続いて後篇(副題:秋ふたたび)が公開され、大ヒットした。六社連盟の圧力とは逆に、全国にP.C.L.映画の上映館が増える結果となり、同年9月、P.C.L.とJ.O.スタヂオと東宝映画配給が合併し、東宝映画株式会社が成立。つまり、『良人の貞操』の製作が実現しヒットしなければ、東宝という映画会社は生まれなかったかもしれない。

主演の入江たか子にとっても、経営難の入江ぷろだくしょんを抱え、配給元であった新興キネマと日活との縁を切って、その天敵の東宝と提携することは賭けであった。入江ぷろのブレインは、入江たか子の内縁の夫の田村道美(みちよし)と義兄の木村千依男(ちえお)、そして実兄の東坊城恭長(ひがしぼうじょうやすなが)であるが、『良人の貞操』の製作には、入江たか子本人だけでなく、この三人も参画した。木村千依男は脚本を、東坊城恭長は演出を、監督の山本嘉次郎と共同で受け持っている。ただし、入江たか子の著書「映画女優」によると、実兄の恭長は夫の田村道美とそりが合わず、この映画の途中で仕事から手を引いたとのことである。

前置きが長くなった。『良人の貞操』を観た感想を述べよう。

私が観たのは、104分に短縮した総集編である。前篇、後篇各85分なので、合わせて170分。なんと66分もカットしているではないか。後半の展開が早いので、後篇の方を多めにカットしたのだと思う。クレジットタイトルで出演者にあった三島雅夫は結局登場せず。

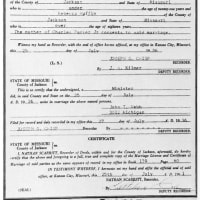

日本映画傑作全集のビデオ

正直言って、今この映画を観ると、古さと稚拙さが目立ち、首をかしげたくなる場面が多かった。原作を読んでいないので、なんとも言えない部分もあるが、まず登場人物が類型的な上、言動が不自然で理解できないところが多く、気になった。脚本の練り方が足りず、演出も中途半端だと感じた。内容はメロドラマなのだが、監督の山本嘉次郎の人柄もあり、また監督がこうした悲恋物のメロドラマ作りには不慣れなせいもあって、全体的に妙に明るく、人物描写が浅い印象を受ける。つまり、人物の追い詰め方が甘く、変なところで人物の善良さを描いてフォローするので、かえってドラマの深まりがなくなってしまったとでも言おうか。山本嘉次郎は明るい軽喜劇の方が手腕を発揮するのではあるまいか。溝口健二の女への執拗な追い詰め方もなければ、成瀬巳喜男の男のだらしなさへの追及心も欠けていて、どうしても食い足りなさを感じてしまう。

ファーストシーンで、良人の信也が朝出勤する前に妻の邦子にコーヒーの入れ方がひどいとか靴磨きができないとか口汚くののしるのだが、会社へ行く途中、信也は郵便局でわざわざ妻に謝罪の電報を打つ。郵便局で局員が電文を人前で声を出して読むというのも不自然だが、そんな電報を妻に小言を言った亭主が打つだろうか、とも思う。が、この電報というのが実は導入部のモチーフで、その日の午後邦子がわざわざ信也の会社に電報を持って訪ねに来る。どうしたのかと思えば、その電報は信也が打ったものではなく、九州に住むいとこの民夫が急死したという妻の加代からの知らせである。信也はすぐに弔問に駆けつけ、そこで未亡人になった加代と再会。喪服を着た加代の美しさに見とれ、幼い娘をかかえた彼女を憐れみ、ドラマが始まっていく。(続く)

プロデューサーは所長の森岩雄、監督は山本嘉次郎。

原作は、吉屋信子が1936年(昭和11年)10月から大阪毎日新聞・東京日日新聞に連載を始めた小説で、「貞操」という言葉を妻ではなく良人に遣ったことが論議の的になり、さらに、良人をめぐる二人の女性のどちらに味方するかで、読者が妻の邦子派と愛人の加代派に二分されるほど話題を呼んだ新聞小説だった。森岩雄は、新聞連載中に吉屋信子から原作権を買い、映画化を企画し、のるかそるかの大勝負に出た。

『良人の貞操』千葉早智子(邦子)と入江たか子(加代)

まず、大スターの入江たか子と高田稔をP.C.L.に招き、愛人の加代と良人の信也の役にあて、そして妻の邦子役には、P.C.L.のナンバーワン女優の千葉早智子をあてる。さらにもう一人の看板女優の堤真佐子を加え、松竹から引き抜いた人気子役の高峰秀子を初出演させるという作戦。こうしたキャスティングでこの小説を映画化しようというのだから、当然世間の注目を集め、前評判も高かった。公開されればヒット間違いなしというわけだ。

それに対し、新参のP.C.L.とその後ろ盾である東京宝塚のやり口に反感と脅威を抱いていたメジャーの映画会社(松竹、日活、新興、大都)は黙っていなかった。出る釘は叩けとばかり、松竹を中心に共同戦線を張り、締め出しにかかった。P.C.L.映画を上映する所は自社作品を配給しないと全国の映画館に圧力をかけたのである。それだけではない。『良人の貞操』の製作を中止させようと画策して、撮影現場にスパイを放ち、逐一吉屋信子に原作を改悪していると密告し、原作権を引き上げさせようとまでした。

その辺の事情については、監督山本嘉次郎の著書「カツドウヤ水路」に詳しい。山本は同著に中で、「映画生活四十余年のうち、この『良人の貞操』と『ハワイ・マレー沖海戦』とが私にとって一番おそろしい作品だった」と述べ、「『良人の貞操』がヒットしなかったら、(P.C.L.は)六社連盟の強引な圧力に押しつぶされていたかもしれない」と書いている。六社連盟とは、上記のメジャー四社に、極東、全勝の二社を加えたものである。

1937年(昭和12年)4月、『良人の貞操』は、まず前篇(副題:春来れば)が公開され、続いて後篇(副題:秋ふたたび)が公開され、大ヒットした。六社連盟の圧力とは逆に、全国にP.C.L.映画の上映館が増える結果となり、同年9月、P.C.L.とJ.O.スタヂオと東宝映画配給が合併し、東宝映画株式会社が成立。つまり、『良人の貞操』の製作が実現しヒットしなければ、東宝という映画会社は生まれなかったかもしれない。

主演の入江たか子にとっても、経営難の入江ぷろだくしょんを抱え、配給元であった新興キネマと日活との縁を切って、その天敵の東宝と提携することは賭けであった。入江ぷろのブレインは、入江たか子の内縁の夫の田村道美(みちよし)と義兄の木村千依男(ちえお)、そして実兄の東坊城恭長(ひがしぼうじょうやすなが)であるが、『良人の貞操』の製作には、入江たか子本人だけでなく、この三人も参画した。木村千依男は脚本を、東坊城恭長は演出を、監督の山本嘉次郎と共同で受け持っている。ただし、入江たか子の著書「映画女優」によると、実兄の恭長は夫の田村道美とそりが合わず、この映画の途中で仕事から手を引いたとのことである。

前置きが長くなった。『良人の貞操』を観た感想を述べよう。

私が観たのは、104分に短縮した総集編である。前篇、後篇各85分なので、合わせて170分。なんと66分もカットしているではないか。後半の展開が早いので、後篇の方を多めにカットしたのだと思う。クレジットタイトルで出演者にあった三島雅夫は結局登場せず。

日本映画傑作全集のビデオ

正直言って、今この映画を観ると、古さと稚拙さが目立ち、首をかしげたくなる場面が多かった。原作を読んでいないので、なんとも言えない部分もあるが、まず登場人物が類型的な上、言動が不自然で理解できないところが多く、気になった。脚本の練り方が足りず、演出も中途半端だと感じた。内容はメロドラマなのだが、監督の山本嘉次郎の人柄もあり、また監督がこうした悲恋物のメロドラマ作りには不慣れなせいもあって、全体的に妙に明るく、人物描写が浅い印象を受ける。つまり、人物の追い詰め方が甘く、変なところで人物の善良さを描いてフォローするので、かえってドラマの深まりがなくなってしまったとでも言おうか。山本嘉次郎は明るい軽喜劇の方が手腕を発揮するのではあるまいか。溝口健二の女への執拗な追い詰め方もなければ、成瀬巳喜男の男のだらしなさへの追及心も欠けていて、どうしても食い足りなさを感じてしまう。

ファーストシーンで、良人の信也が朝出勤する前に妻の邦子にコーヒーの入れ方がひどいとか靴磨きができないとか口汚くののしるのだが、会社へ行く途中、信也は郵便局でわざわざ妻に謝罪の電報を打つ。郵便局で局員が電文を人前で声を出して読むというのも不自然だが、そんな電報を妻に小言を言った亭主が打つだろうか、とも思う。が、この電報というのが実は導入部のモチーフで、その日の午後邦子がわざわざ信也の会社に電報を持って訪ねに来る。どうしたのかと思えば、その電報は信也が打ったものではなく、九州に住むいとこの民夫が急死したという妻の加代からの知らせである。信也はすぐに弔問に駆けつけ、そこで未亡人になった加代と再会。喪服を着た加代の美しさに見とれ、幼い娘をかかえた彼女を憐れみ、ドラマが始まっていく。(続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます