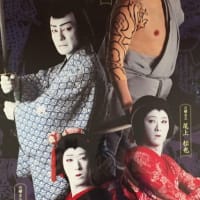

石山寺縁起絵巻(蜻蛉の女の石山詣)↑

蜻蛉日記を残した道綱の母の魂そのものを直球で受け留めたのは、

紫式部なのではないでしょうか。

源氏物語へ多大な影響をあたえた、といわれてきたこと、

蜻蛉日記につきあってきてようやく理解できたように思います。

おろそかな扱いを受けるような身分ではない前皇太子妃の誇らしさとは裏腹に、

自分の意志とは無関係に魂があくがれさ迷う六条御息所に、

身のはかなさにこの世に置きどころがなくなっていった浮舟に、

実在した道綱の母の魂が引継がれた、と思えてくるのです。

摂関家が権力をにぎるまさにその渦中に身をおき、権力者の妻となり、

そしてそこに安住できずに、破綻していく、そのこころの軌跡が日記につづられているのですが、

その葛藤たるや、気高い精神と兼家への執着心の狭間で悩みの深さは、並大抵ではないのです。

上巻の末尾、

なほものはかなきを思へば

あるかなきかの心地するかげろふの日記といふべし

として、自らの身を「かげろふ」と自称している。

そうして中巻下巻と、自らの心情をさらに内省的につづっていくわけですが、

当時としてはこうした日記は先駆的なことだったようで、

自照文学といわれるそうです。

実質的に破綻していても(平静をよそおった風ではあっても)、兼家への愛情は断ちがたく、

また、近江の女への憎悪はあからさまで、お気の毒としかいいようがない。

本朝三美人のひとりといわれ、当代きっての歌人として名を馳せた作者ではありますが、

ひとりの女性としては、いまに変わらない、愚かで哀しいひとなのです。

兼家が東三条邸を新築したとき、作者にとって一大転機となります。

同じ受領階級の身分で同格ではあったのに、

新邸に迎えられる正妻の座は、時姫に奪われます。

子供の数が決定打、と思われますが、

時姫のおおらかな性格があるのでしょう、日記の中の時姫との歌のやりとりから伺えます。

そして、追い打ちをかけるように、近江の女という愛人が脅かしています。

作者はもうかなり限界にきている、石山詣ではそういう時に最後の望み(子授けの。このとき35歳)をかけたものだったのですね(↑絵巻はそのときの夢の場面)。

そしてその後の近江の女の出産、との報、作者39歳、

ここで日記は道綱の求婚の歌のやりとり(作者の添削)で途絶えます。

日記はかなり後から書かれているので、どういう終わり方をするかの判断の基準があるわけですが、

どうも、やはり道綱の母は歌人なのですね、代作をしたり添削をした歌を拾う、

ということも重要なことだった、ということのようです。

日記以降の作者の足取りは、多くをたどることはできませんが、

5年後に時姫が亡くなります。

そして後妻になったのは、近江の女でした。

もうすこし世の習いにおおらかで、賢い女であったら、

正妻の座のチャンス、つかめたでしょうに…。

兼家さんは、当時の夫としてはまめであったといえるし、

なかなか時の権力者としての魅力ある男性だったと思います。

しかし、もし賢明な女性であったなら、枠からはみでるような情念の持ち主でなかったなら、

かげろう日記は生まれなかった、かもしれませんね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます