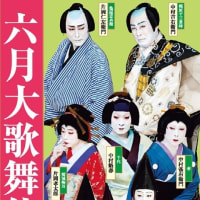

鎌倉三代記、初めてでした。

時姫が三赤姫のひとつ、ということで、期待していた…。

許嫁の三浦之助*橋之助が怪我をして戻ったのを、

頬被りして甲斐甲斐しく家事をする姫さま、が気がつく、という登場、

三浦之助に駆け寄って、発する声にびっくり、かすれ声!!

風邪かなー、と気になる、

それをカバーするかのように、体の動き、手の動き、

きめ細かに流れるように、しなやかに、舞うように動きます。

とてもきれいです。

本人も観客も少しその声に慣れてくると、ようやく落ち着いてきます。

その後の配役は地声に近いので、いつもの福助姐さんになりました。

毎日舞台を勤めるということは、大変なんですね。

この演目、やっぱり三津五郎の藤三郎&高綱が最高でした!

今回はどうもぶっ返り型(なに型なんでしょう)ではない、

芝翫型という旧いほうのが復活だそうですが、

三津五郎のは見栄えの派手さではなく、

動きのひとつひとつが、

踊りの神様の踊りを見ているような、

そう芸そのもの、大和屋!!なのよ。満足満足でした。

紅葉狩鬼揃

演舞場で染五郎のを観たのは、いつだったか、

やっぱり染ちゃんがよかった!!

前シテの美しい上臈を観たいか、

後シテの鬼の舞を観たいか、

どっちをとるか、なんだろうと思うのですが、

私は,鬼の舞が主眼とすべきだわー、と思って観てました。

玉さまのは、鬼がよくない、

あんな醜いだけの、怖い鬼、みたくない、

そろいも揃って、同じメーキャップの鬼揃い、

そりゃ、人の血を吸って命を永らえ、人の肉を食らう鬼だから、

ああなるのでしょうが、あんなにリアルに醜くしなくたって、

あれじゃ西洋のドラキュラよー、

歌舞伎なんだから女形の鬼なんだから、

なんて、かってなぼやきでした。

お能の鬼は、美しく哀しいちっとも怖くない、鬼ですことよ!

染ちゃんのは、舞いがあまりによかったから、

そんなメイクのことなど何も気にならなかった!のでした。

ところで、紅葉狩り、

久々に美しい白塗りの海老さま、お目にかけれましたわー。

そうそう忘れてならないこと、今回の一番の収穫、勘太郎の山神の踊りでした。

きびきびとした気持ちのいい勘太郎の踊り、

雨乞い以来のホントにこれからが楽しみな勘太郎さんねー。

私のお隣の若そうな女性、この演目から見にきていて、

勘太郎さんが現れて、一喝でましたよ!

中村屋!!

いや、いい声だった!タイミングといい、間の取り方といい、

観ている人の気持ちを掴むような、いいかけ声だった!

お腹から絞り出すような、それでいて美声でね、ことばにすると

(ンッ)な(ッ)か むらや

とでも表記するのかなー? 「な」は小文字に近い。

いつもの男連中なんかより、頭ひとつ抜きん出ていた、

あれはひとりよがりであってはダメなのよ、

観客と共感できなくちゃーね。

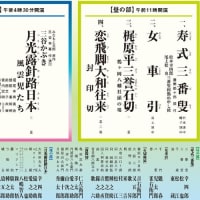

世話物の水天宮のご利益の噺

維新後の時流に乗れなかった士族、

乳飲み子含め3人の子を抱えているのに、不甲斐ないおやじを

勘三郎、

これは情けない甲斐性なしだから、狂気になってしまうのもうなずけるわね。

例えば幸四郎だと元武士らしさ出ても、幸四郎だったら食扶持ぐらい稼げたはずだ、と思ってしまったわね。

黙阿弥は、

その時代の現実を写したのでしょう、

明治の人はこういう世話物をどんな気持ちで観ていたのかしら、

近所の情ある隣人と大家さん、偶然にも子を亡くした奥様の慈悲、

そういうものに支えられた生活も確かにあった!

そこに救いを見いだしたのかもしれないですね。

(2007/12/11歌舞伎座)

(2007/12/11歌舞伎座)

時姫が三赤姫のひとつ、ということで、期待していた…。

許嫁の三浦之助*橋之助が怪我をして戻ったのを、

頬被りして甲斐甲斐しく家事をする姫さま、が気がつく、という登場、

三浦之助に駆け寄って、発する声にびっくり、かすれ声!!

風邪かなー、と気になる、

それをカバーするかのように、体の動き、手の動き、

きめ細かに流れるように、しなやかに、舞うように動きます。

とてもきれいです。

本人も観客も少しその声に慣れてくると、ようやく落ち着いてきます。

その後の配役は地声に近いので、いつもの福助姐さんになりました。

毎日舞台を勤めるということは、大変なんですね。

この演目、やっぱり三津五郎の藤三郎&高綱が最高でした!

今回はどうもぶっ返り型(なに型なんでしょう)ではない、

芝翫型という旧いほうのが復活だそうですが、

三津五郎のは見栄えの派手さではなく、

動きのひとつひとつが、

踊りの神様の踊りを見ているような、

そう芸そのもの、大和屋!!なのよ。満足満足でした。

紅葉狩鬼揃

演舞場で染五郎のを観たのは、いつだったか、

やっぱり染ちゃんがよかった!!

前シテの美しい上臈を観たいか、

後シテの鬼の舞を観たいか、

どっちをとるか、なんだろうと思うのですが、

私は,鬼の舞が主眼とすべきだわー、と思って観てました。

玉さまのは、鬼がよくない、

あんな醜いだけの、怖い鬼、みたくない、

そろいも揃って、同じメーキャップの鬼揃い、

そりゃ、人の血を吸って命を永らえ、人の肉を食らう鬼だから、

ああなるのでしょうが、あんなにリアルに醜くしなくたって、

あれじゃ西洋のドラキュラよー、

歌舞伎なんだから女形の鬼なんだから、

なんて、かってなぼやきでした。

お能の鬼は、美しく哀しいちっとも怖くない、鬼ですことよ!

染ちゃんのは、舞いがあまりによかったから、

そんなメイクのことなど何も気にならなかった!のでした。

ところで、紅葉狩り、

久々に美しい白塗りの海老さま、お目にかけれましたわー。

そうそう忘れてならないこと、今回の一番の収穫、勘太郎の山神の踊りでした。

きびきびとした気持ちのいい勘太郎の踊り、

雨乞い以来のホントにこれからが楽しみな勘太郎さんねー。

私のお隣の若そうな女性、この演目から見にきていて、

勘太郎さんが現れて、一喝でましたよ!

中村屋!!

いや、いい声だった!タイミングといい、間の取り方といい、

観ている人の気持ちを掴むような、いいかけ声だった!

お腹から絞り出すような、それでいて美声でね、ことばにすると

(ンッ)な(ッ)か むらや

とでも表記するのかなー? 「な」は小文字に近い。

いつもの男連中なんかより、頭ひとつ抜きん出ていた、

あれはひとりよがりであってはダメなのよ、

観客と共感できなくちゃーね。

世話物の水天宮のご利益の噺

維新後の時流に乗れなかった士族、

乳飲み子含め3人の子を抱えているのに、不甲斐ないおやじを

勘三郎、

これは情けない甲斐性なしだから、狂気になってしまうのもうなずけるわね。

例えば幸四郎だと元武士らしさ出ても、幸四郎だったら食扶持ぐらい稼げたはずだ、と思ってしまったわね。

黙阿弥は、

その時代の現実を写したのでしょう、

明治の人はこういう世話物をどんな気持ちで観ていたのかしら、

近所の情ある隣人と大家さん、偶然にも子を亡くした奥様の慈悲、

そういうものに支えられた生活も確かにあった!

そこに救いを見いだしたのかもしれないですね。

(2007/12/11歌舞伎座)

(2007/12/11歌舞伎座)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます