2018年1月7日

子どもの頃、トランブ遊びに替わりに親がよく遊んでいたので、花札の花合わせ遊びは知っている。

小さな一枚一枚の黒い縁取りのカードに、鮮やかな色彩の花が描かれているのを見ては、美しいと子供心に思ったものだ。少し厚めで裏が黒色の花札は、一枚一枚置くときのピシッと音がするような感覚も好きだった。

日本から持ってきた花札は、ここで遊ぶことはないが、日本文化展示会に使うことがある。その鮮やかさな色彩はポルトガル人たちの目をひくようだ。

花札が一式を48枚だとするのは、ポルトガルから伝来した「カルタ(carta)」もしくは「バラーリュ(Bbaralho)」と呼ばれる遊びカードが、一組48枚だったことから来ると言われる。後に、このカルタ、バラーリュは日本語で「トランプ」と呼ばれるようになったが、その語源はさだかでない。

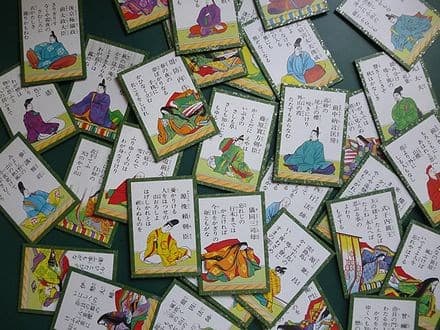

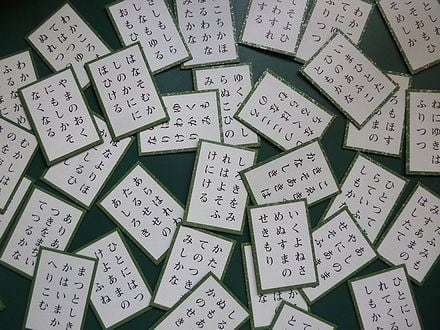

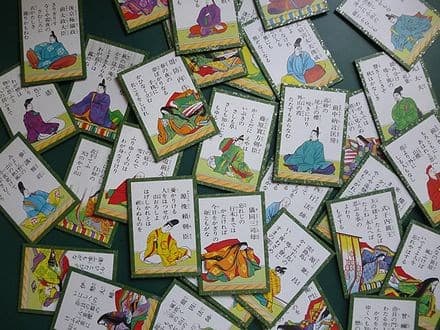

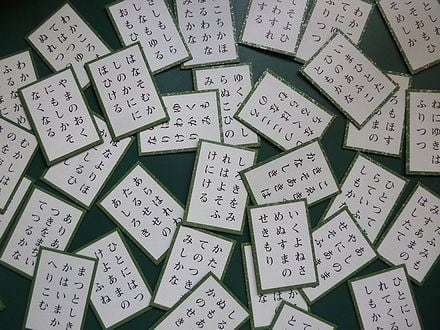

さて、カード遊びと言えば、日本の代表として上げられるのに小倉百人一首の歌がるたがある。小倉百人一首は13世紀始めに京都の小倉山の山荘で、歌人藤原定家が8世紀から13世紀の間に詠まれた和歌を編纂(へんさん)したものだ。、それが江戸時代に入ると歌がるたとして広く普及し、現代に至る。

展示会用に日本から持って来た百人一首

歌がるたの経験はないが、百人一首の歌の何首かは知っている。恋の歌が多いなというのが、これまでのわたしの感想であった。

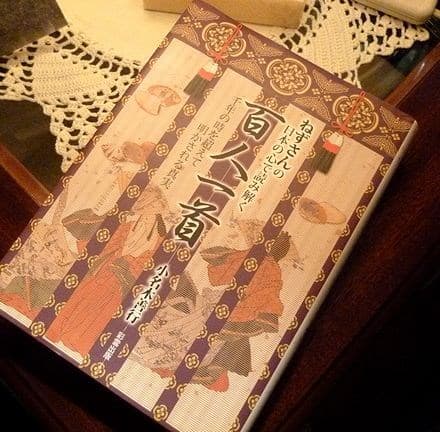

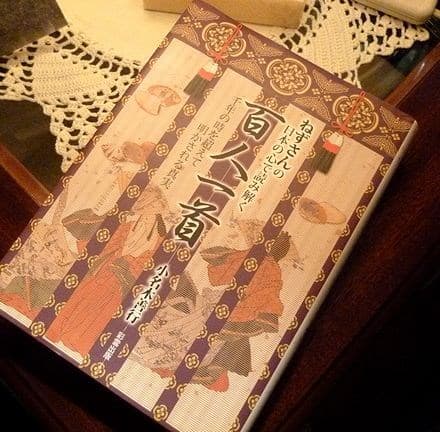

ところが、しばらく前に、「今の百人一首の解釈の多くは間違っている」と書いてあるのをネットで目にしたもので、どこがどう間違っているのか知りたいものだと好奇心が頭をもたげ、日本に住む娘に依頼して送ってもらった本が「ねずさんの日本の心で読み解く百人一首」だ。

サブタイトルに「千年の時を超えてあ明かされる真実」とある、国史研究家、小名木善行氏の著書である。小名木氏は、日本の良い話をブログ「ねずさんのひとりごと」で発信するブロガーであり、わたしはよく訪問する。

一週間ほど前から、夜寝床に入って寝入る前に読み始めたこの百人一首だが、一挙にその解説に引き込まれてしまった。ハードカバーの分厚い本なので、右親指の付け根に腱鞘炎があるわたしには、しばらく手に抱えて読むのが厳しい。夜寝る前に百人一首の1首と解釈を読んで本を置くことにしている。

小名木氏の解説には、文法解説もあるが、同時に時代背景の歴史を絡め、歌の詠み人の心情にせまっていく。なんだか、ミステリーを紐解いていくようで、わたしは大いに興味をそそられているのである。

例を上げると、百人一首のトップは、中大兄皇子こと、後の天智天皇の詠んだ、

「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露に濡れつつ」

は、通常、「小屋が粗末だから、わたしの着ている服が梅雨で濡れてしまったよ」が解釈だが、小名木氏は、「天智天皇ご自身が太陽が出ていない時間帯に、粗末な庵で、長時間、自ら苫(ござ)を編んでいたのであり、民と共に働く天皇、上に立つものから率先して働く天皇の姿」がうかがい知れる。世界史上でも類まれな偉大な天皇の和歌を、一番歌として定家は持ってきた、と解説している。

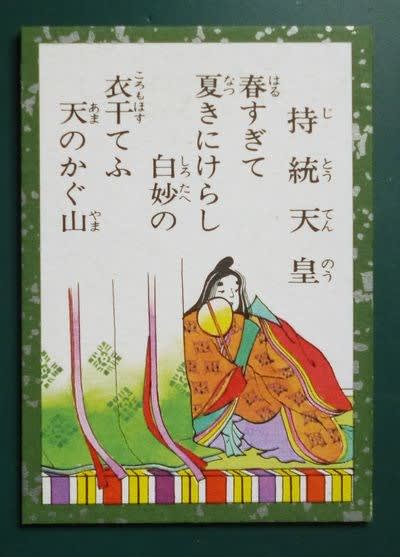

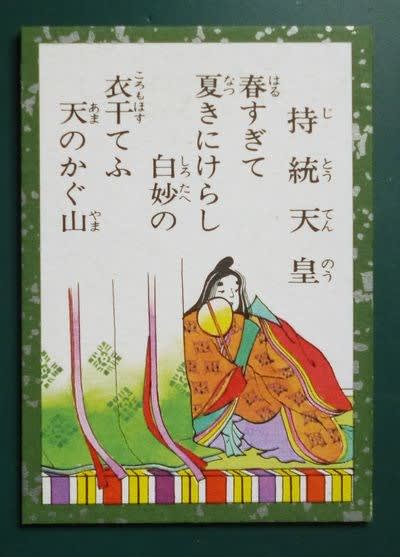

2番歌には、女性天皇、持統天皇の

「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天の香具山」

は、究極の夫婦愛と日本人の死生観を歌ったものだと言う。そして、「日本」と言う国号を正式に決め発令したのはこの持統天皇だと解説にある。

ひとつひとつの和歌の解説は、その当時の歴史的出来事をとりあげ、まるで歴史を短編を読んでいるような気がすると同時に、目からウロコの解釈に驚くばかりだ。

久しく、ズシリと重さも読み応えもある一冊に出会った思いだ。

子どもの頃、トランブ遊びに替わりに親がよく遊んでいたので、花札の花合わせ遊びは知っている。

小さな一枚一枚の黒い縁取りのカードに、鮮やかな色彩の花が描かれているのを見ては、美しいと子供心に思ったものだ。少し厚めで裏が黒色の花札は、一枚一枚置くときのピシッと音がするような感覚も好きだった。

日本から持ってきた花札は、ここで遊ぶことはないが、日本文化展示会に使うことがある。その鮮やかさな色彩はポルトガル人たちの目をひくようだ。

花札が一式を48枚だとするのは、ポルトガルから伝来した「カルタ(carta)」もしくは「バラーリュ(Bbaralho)」と呼ばれる遊びカードが、一組48枚だったことから来ると言われる。後に、このカルタ、バラーリュは日本語で「トランプ」と呼ばれるようになったが、その語源はさだかでない。

さて、カード遊びと言えば、日本の代表として上げられるのに小倉百人一首の歌がるたがある。小倉百人一首は13世紀始めに京都の小倉山の山荘で、歌人藤原定家が8世紀から13世紀の間に詠まれた和歌を編纂(へんさん)したものだ。、それが江戸時代に入ると歌がるたとして広く普及し、現代に至る。

展示会用に日本から持って来た百人一首

歌がるたの経験はないが、百人一首の歌の何首かは知っている。恋の歌が多いなというのが、これまでのわたしの感想であった。

ところが、しばらく前に、「今の百人一首の解釈の多くは間違っている」と書いてあるのをネットで目にしたもので、どこがどう間違っているのか知りたいものだと好奇心が頭をもたげ、日本に住む娘に依頼して送ってもらった本が「ねずさんの日本の心で読み解く百人一首」だ。

サブタイトルに「千年の時を超えてあ明かされる真実」とある、国史研究家、小名木善行氏の著書である。小名木氏は、日本の良い話をブログ「ねずさんのひとりごと」で発信するブロガーであり、わたしはよく訪問する。

一週間ほど前から、夜寝床に入って寝入る前に読み始めたこの百人一首だが、一挙にその解説に引き込まれてしまった。ハードカバーの分厚い本なので、右親指の付け根に腱鞘炎があるわたしには、しばらく手に抱えて読むのが厳しい。夜寝る前に百人一首の1首と解釈を読んで本を置くことにしている。

小名木氏の解説には、文法解説もあるが、同時に時代背景の歴史を絡め、歌の詠み人の心情にせまっていく。なんだか、ミステリーを紐解いていくようで、わたしは大いに興味をそそられているのである。

例を上げると、百人一首のトップは、中大兄皇子こと、後の天智天皇の詠んだ、

「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露に濡れつつ」

は、通常、「小屋が粗末だから、わたしの着ている服が梅雨で濡れてしまったよ」が解釈だが、小名木氏は、「天智天皇ご自身が太陽が出ていない時間帯に、粗末な庵で、長時間、自ら苫(ござ)を編んでいたのであり、民と共に働く天皇、上に立つものから率先して働く天皇の姿」がうかがい知れる。世界史上でも類まれな偉大な天皇の和歌を、一番歌として定家は持ってきた、と解説している。

2番歌には、女性天皇、持統天皇の

「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天の香具山」

は、究極の夫婦愛と日本人の死生観を歌ったものだと言う。そして、「日本」と言う国号を正式に決め発令したのはこの持統天皇だと解説にある。

ひとつひとつの和歌の解説は、その当時の歴史的出来事をとりあげ、まるで歴史を短編を読んでいるような気がすると同時に、目からウロコの解釈に驚くばかりだ。

久しく、ズシリと重さも読み応えもある一冊に出会った思いだ。