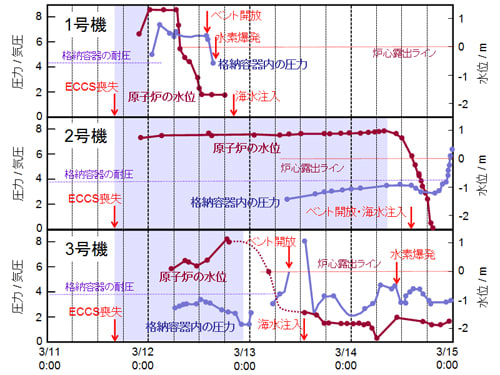

福島第1原発1-3号機における格納容器の圧力と原子炉の水位の経時変化(3月11日0時00分から3月15日0時00分まで)。

格納容器の設計耐圧は、1号機の場合4.2気圧、2-3号機の場合3.8気圧。また、原子炉の水位は、0m以下になると炉心が水面の上に露出していることを意味する。青い領域は、隔離時復水器(1号機)ないし隔離時冷却系(2-3号機)が働いていたと推測される時間域。

なお、3号機については、3月12日19時以降3月13日13時まで原子炉の水位データが欠落しているものの、「4時15分 有効燃料棒頂部まで水が減少」という官邸情報があるのでこの情報を用い、2号機のふるまいから推測した水位を、破線で示した

山口 栄一(やまぐち・えいいち)

同志社大学大学院総合政策科学研究科教授、同志社大学ITEC副センター長山口栄一教授

FUKUSHIMAの本質を問う──原発事故はなぜ起きた?

東京電力福島第一原子力発電所の事故は技術経営のミスに起因するもので、天災でも偶然でもなく、100%予見可能な事故だった。

津波襲来とともに『全電源を喪失して制御不能』は疑問。

日本のエンジニアは所属する組織よりも、社会正義や倫理観で動く、『対策はこれで十分』と言われても必要だと思えば“最後の砦”を用意する。電源喪失と同時に制御不能には成らず無電源でも一定時間原子炉を冷却できる。

1号機には炉の内側と外側の温度差で動く『隔離時復水器』が、2号機と3号機にはその進化版である『原子炉隔離時冷却系』が設置され、電源を喪失した後も、1号機は約8時間、2号機は約63時間、3号機は約32時間冷却が続き、制御可能な状態だった。

稼働時間は設計通りであり、現場のエンジニアはそれが“最後の砦”だと知っていた。言い換えれば、やがて冷却が止まって原子炉が制御不能の状態に陥ると判っていた。

1号機の場合は毎時25tの水を入れ続ければ熱暴走を防げるが貯水タンク内の淡水では到底足りず海水注入以外の選択肢はなかった。

しかし大事な海水注水は20時間も東京電力の優柔不断な経営判断から躊躇されて決定的な最後の時間が失われ制御不能に陥った。明らかに刑法上の不作為にあたり、東京電力の経営責任は極めて重い。

本質は、『制御可能なもの』が『制御不能になる』ことの意味を理解できなかった経営陣による技術経営のミス。

『原発事故はなぜ起きた?』

同志社大学ITEC副センター長・山口栄一教授に聞く(2011/10/05)

聞き手/文 林愛子

東京電力福島第一原子力発電所の事故は技術経営のミスに起因するもので、天災でも偶然でもなく、100%予見可能な事故だった――。同志社大学ITEC副センター長の山口栄一教授はそう指摘する。山口教授は現在「FUKUSHIMAプロジェクト 」の委員長として、技術経営の観点から原発事故の本質に迫る調査活動にあたっている。プロジェクトの目的は特定の利害関係に捉われることなく第三者の立場で事故を分析し、未来に向けた提言を発することだ。

――技術経営および理論物理の専門家として、今回の原発事故をどのようにご覧になっていたのかを教えてください。

(山口) 私は原発反対派でもなければ推進派でもないので、客観的に報道を見ていましたが、津波襲来とともに全電源を喪失して制御不能になったとの論調には違和感を覚えました。

日本のエンジニアは所属する組織よりも、社会正義や倫理観で動く傾向が強い。『対策はこれで十分』と言われても、社会のために必要だと思えば“最後の砦”を用意するのがエンジニアです。

そんな彼らが電源喪失と同時に制御不能に陥るような設計をするはずがないと思いました。

その直感に従って調査を始めたところ、やはり“最後の砦”が見つかりました。

――それは何ですか?

(山口) 簡単に言えば、無電源でも一定時間原子炉を冷却できる仕組みがあったんです。

1号機には炉の内側と外側の温度差で動く『隔離時復水器』が、2号機と3号機には隔離時復水器の進化版である『原子炉隔離時冷却系』がそれぞれ設置されていました。

その結果、津波で電源を喪失した後も、1号機は約8時間、2号機は約63時間、3号機は約32時間、それぞれは冷却が続き、制御可能な状態だったと考えられます。

いずれも稼働時間はほぼ設計通りであり、現場のエンジニアはそれが“最後の砦”だと知っていました。

言い換えれば、やがて冷却が止まって原子炉が制御不能の状態に陥るとわかっていたのです。

1号機の場合は毎時25tの水を入れ続ければ熱暴走を防げますが、貯水タンク内の淡水では到底足りません。

豊富にあるのは海水だけ。もはや、海水注入以外の選択肢はなかったのです。

『廃炉の判断が遅れたために事態が悪化』

――実際に1号機への海水注入が始まったのは3月12日午後7時過ぎ。制御不能の状態に陥ってから、さらに20時間が過ぎていたことになります。これほど意思決定が遅れた理由は何だったのでしょうか?

(山口) 海水を注入すれば、廃炉になるからです。

現場判断で海水を注入できたとも言われていますが、それはどうでしょうか。もし海水を入れて廃炉になったとしたら、その人物は懲戒免職となり、何百億円、何千億円もの損害賠償請求を受けることになるでしょう。

そんな大きな経営判断に対して責任を負えるのは経営陣をおいてほかにいません。

そう考えると、意思決定に必要なすべての情報は勝俣恒久会長や清水正孝社長(当時)をはじめとする経営陣のもとに届いていた、と見るのが自然です。ということは、海水注入までの20時間、経営陣は廃炉の判断を躊躇していたことになります。

ほかに選択肢はなく、判断が遅れれば制御不能になることは100%予見可能でした。

しかも、1号機のみならず、2号機と3号機でも海水注入までにはかなりの時間を要しています。

これは明らかに刑法上の不作為にあたり、東京電力の経営責任は極めて重いと考えます。

――当時から海水注入のタイミングが遅いとの指摘はありましたね。

(山口) 一部ではベントにてこずったせいだとも言われていますが、原子炉には消火設備用のラインがあるので、少なくとも水を入れることはできたと思われます。

現場のエンジニアはおそらく、淡水の後は即座に海水注入だと考えたでしょう。

人間には放射性物質の半減期を制御することができないのですから。

原子炉は最後の砦が動いているうちは解決手段は“こちら側”にあったのに、海水注入の決断が遅れたために、人類の手に負えない“向こう側”に行ってしまったのだと思います。

事故原因としては非常用ディーゼル発電機の設置環境や津波対策の不備なども指摘できますが、いずれも決定打ではありません。

本質は、制御可能なものが制御不能になることの意味を理解できなかった経営陣による技術経営のミス。

そう思い至ったとき、2005年に起きたJR福知山線事故と同じだと思いました。

『100%予見可能な事故がなぜ起きた?』

――福知山線事故も技術経営のミスだったのでしょうか。

(山口) 福知山線事故は当初、速度超過による脱線事故だと報じられました。

しかし、脱線であれば内側に倒れるはずの事故車両がカーブの外側に倒れていたので、これは遠心力で転がる転覆事故ではないかと思いました。

脱線は不確定要素が多くて予測できませんが、転覆は予測ができます。

さっそく理論計算してみると、あのカーブは時速106kmで必ず転覆することがわかりました。

事故は100%予見可能だったのです。

にもかかわらず、JR西日本は何ら対策をとっていなかったばかりか、時速106kmという転覆限界速度の計算すらしていませんでした。

明らかな技術経営のミスです。

事故から2年後、私は被害者女性との共著『JR福知山線事故の本質』を出版し、事故調査委員会の委員に送りました。彼らが出す最終報告書は警察が唯一の鑑定書とするくらい重みがあるので、そこで経営陣の責任に触れてくれたら、被害者への賠償が手厚くなるだろうと期待したのです。

しかし、事故調査委員会は経営責任には触れず、死亡した運転士のせいだと結論付けました。

これでは交通事故程度の賠償内容になってしまいます。このままでは正義が廃ると思いました。

そこで私はただちに福知山線事故に関するシンポジウムを開催し、書籍に書いたとおり、経営陣に責任があると訴えました。そのとき最前列で講演を聞いていたのが兵庫県警の刑事さん。捜査のために会場まで足を運んでくださったのです。それを境に経営陣への捜査が進み、ついには当時の経営陣8人が起訴されるに至りました。

彼女との共同で書いた書籍が警察を動かし、司法をも動かしたのですから、感慨深いものがあります。

――先生が委員長を務める「FUKUSHIMAプロジェクト」でも、書籍を刊行するそうですね。

(山口) 「FUKUSHIMAプロジェクト」は第三者の立場から事故の本質を明らかにし、未来への提言と共に国民の前に提示することを目的に、3月に発足しました。代表発起人である松下電器産業(現・パナソニック)元副社長の水野博之さんをはじめ、法曹界や電力業界、原子炉工学やエネルギー問題、技術倫理、風評被害など、さまざまな分野に通じたメンバーがプロジェクトに加わっています。11月には調査結果を書籍として刊行するほか、ダイジェスト版を無料配信する予定です。

事故調査レポートは東電福島原発の事故調査・検証委員会や東京電力も発行するでしょうし、専門家や有識者による書籍も多数出ると思います。

しかし、原発は国の制度設計に則って電力会社が運用し、国の一部機関がサポートする仕組みですから、国も東京電力も当事者です。事故調査委員会もある種の官製組織です。

事故を客観的に分析し、国民に誠意をもって事実を伝えられるのは我々のような組織だけなのです。

FUKUSHIMAプロジェクトは賛同者からの寄付を原資に活動します。余剰金が発生した場合は被害者救済のための義援金とし、我々メンバーは無報酬で印税も受け取りません。それゆえに、特定の団体や組織の影響を受けることも、書籍の市場性を意識することもなく、純粋に事故の本質を探究できるのです。

『超一流の巧妙なプレスリリース』

――寄付を募るという珍しいスキームを使ってでも、第三者の立場にこだわる理由をもう少し詳しく教えてください。

(山口) 先ほどお話しした、“最後の砦”や廃炉の判断の遅れ、技術経営のミスといったことを最初に発表したのは、5月13日発刊の雑誌とウェブ媒体でした。おかげさまで予想以上に多くの方の目に止まったようで、さまざまな感想や質問を送っていただきましたから、これで一つの役割を果たしたと思っていたのです。

ところが、その2日後の5月15日、東京電力は記者会見を開き、原子炉の水位や格納容器の圧力などのデータを突如として発表します。

翌朝の新聞記事には『津波の直後からメルトダウンは始まっていた』『東京電力が燃料溶融の事実をついに認める』というような内容の見出しが躍りました。

各社の記事を総合すると、前日の会見は『地震の後に1号機の水位が低下』『地震で水漏れにつながる傷が出来た可能性がある』『翌朝には水位低下で燃料棒が一部露出』『淡水を入れても水位は上がらず、露出した燃料が溶融』という内容だったようです。

報道各社はメルトダウンのことばかり取り上げましたが、この会見で東京電力が言わんとしていたのは『事故原因は地震で原子炉が破損したこと』です。事故は技術的な問題だったと主張することで、『技術経営のミス』という私の指摘を葬ろうとしたのだと思います。

その後、件のプレスリリースを見て、私は改めて驚きました。

水位や圧力のデータはすでに発表されていたものと大差ないのですが、グラフには小さな文字で留意事項が書かれていました。内容を要約すると『計測器は地震や津波などの影響で正しく動作していない可能性があるから、このデータは実測値ではなく、複数の情報をもとに計算したもの』。

ほかにも『仮定』『推定』『暫定解析』といった条件が随所に書かれていました。

よって、公表されたデータは嘘ではない。しかし、事実でもない。それなのにプレスリリースを見た記者は『あれほどの災害だから、シミュレーションデータしか求められないのは仕方ない』と理解して記事を書いたのだと思います。

私は東京電力の超一級の情報戦略を目の当たりにして、背筋が凍る思いでした。

このとき改めて、我々が正しい情報を発信しなければならないと、強い使命感を感じました。

『傷ついた福島が立ち上がる日』

――なぜ東京電力はそこまでの戦略を採ったと思われますか?

(山口) 東京電力は事故後も一貫して原子炉と原子炉行政を守ろうとしていたはずです。

ところが、事故が技術経営のミスによる不作為で引き起こされたことが証明されれば、当時の社長をはじめ経営陣が刑事罰に問われます。

また、3月11日16時36分の原子力緊急事態宣言とともに原子力災害対策本部が置かれましたから、本部長である菅直人首相(当時)にも大きな責任があったはずです。

場合によっては東京電力経営陣と共に刑事責任を問われることになりかねません。

それだけは何としても避けたいので、技術のせいにしたのでしょう。

繰り返しますが、本質は技術経営のミスです。

私は、重大なミスを犯した東京電力の経営陣と彼らをサポートする国家の一部の人たちによって、福島に原発事故が落とされたと思っています。広島と長崎が原爆で粉みじんにされたように、原発事故は福島の街と人々の暮らしを粉みじんにしました。

それなのに、まるで大した罪がないかのように東京電力を温存しようという風潮になっているのはおかしい。

このままでは日本が世界から後ろ指をさされ、“ヘタレ”な国家になり果てることでしょう。

だからこそ、まずは事故の本質に迫り、真実を明らかにすることが最優先課題です。それを国民に見せて、一人ひとりが福島の問題を我がこととして受け止めること。そのプロセスがなければ福島は立ち直ることができませんし、それこそが日本が“ヘタレ”から抜け出る唯一の方法でもあるのです。

――FUKUSHIMAプロジェクトの書籍にはこのほかにどういった内容が盛り込まれるのでしょうか。

(山口) 書籍は4章構成の予定です。第1章は震災当日から約2カ月の間に何が起こったかを明らかにします。

第2章では事故以前の原発の位置づけなどを振り返り、第3章では事故のその後として事故収束のシナリオや補償問題に触れます。そして、第4章はメンバーそれぞれの専門性を生かした提言です。再生可能エネルギーの可能性や発送電分離、スマートグリッドなどについても論じます。

今回の原発事故では『国や東京電力が発信する情報を信じられない』という声が多数挙がりました。知りたい情報が直ちに発信されず、情報の透明性も保たれていないと、国民は今なお感じています。

これは、国民が『正しくモノを見よう』としていることの現われではないでしょうか。

不透明な部分も、未だ表に出てきていないことも包み隠さず教えて欲しい、我々はすべてを知りたいのだ――そんな国民の声に、誰かが応えなければなりません。3月末に“最後の砦”に気付いたとき、私はそう思いましたし、5月に超一級の情報戦略を見せつけられたときに改めてその思いを強くしました。

FUKUSHIMAプロジェクトの書籍は広く一般の方々に読んでいただける内容を目指しています。「科学」の視点が入ると、それまで見えていなかった部分が明らかになります。福知山線事故の検証はまさに科学の力でした。FUKUSHIMAプロジェクトの書籍にもぜひご期待ください。

山口 栄一(やまぐち・えいいち)

同志社大学大学院総合政策科学研究科教授、同志社大学ITEC副センター長。

1955年福岡県生まれ。77年東京大学理学部物理学科卒業。79年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了、1984年理学博士(東京大学)。79年、日本電信電話公社に入社し武蔵野電気通信研究所基礎研究部に赴任。86年NTT基礎研究所主任研究員、90年同研究所主幹研究員。99年経団連21世紀政策研究所主席研究員、2001年同研究所研究主幹。2003年から現職。2006年から科学技術振興機構 研究開発戦略センター特認フェロー、2008~2009年ケンブリッジ大学クレア・ホール客員フェロー。主な著作として『JR福知山線事故の本質―企業の社会的責任を科学から捉える』(NTT出版、2007年)、『イノベーション 破壊と共鳴』(NTT出版、2006年)、共著『サイエンス型産業』(NTT出版、2003年)、『試験管の中の太陽』(講談社、1993年)など

格納容器の設計耐圧は、1号機の場合4.2気圧、2-3号機の場合3.8気圧。また、原子炉の水位は、0m以下になると炉心が水面の上に露出していることを意味する。青い領域は、隔離時復水器(1号機)ないし隔離時冷却系(2-3号機)が働いていたと推測される時間域。

なお、3号機については、3月12日19時以降3月13日13時まで原子炉の水位データが欠落しているものの、「4時15分 有効燃料棒頂部まで水が減少」という官邸情報があるのでこの情報を用い、2号機のふるまいから推測した水位を、破線で示した

山口 栄一(やまぐち・えいいち)

同志社大学大学院総合政策科学研究科教授、同志社大学ITEC副センター長山口栄一教授

FUKUSHIMAの本質を問う──原発事故はなぜ起きた?

東京電力福島第一原子力発電所の事故は技術経営のミスに起因するもので、天災でも偶然でもなく、100%予見可能な事故だった。

津波襲来とともに『全電源を喪失して制御不能』は疑問。

日本のエンジニアは所属する組織よりも、社会正義や倫理観で動く、『対策はこれで十分』と言われても必要だと思えば“最後の砦”を用意する。電源喪失と同時に制御不能には成らず無電源でも一定時間原子炉を冷却できる。

1号機には炉の内側と外側の温度差で動く『隔離時復水器』が、2号機と3号機にはその進化版である『原子炉隔離時冷却系』が設置され、電源を喪失した後も、1号機は約8時間、2号機は約63時間、3号機は約32時間冷却が続き、制御可能な状態だった。

稼働時間は設計通りであり、現場のエンジニアはそれが“最後の砦”だと知っていた。言い換えれば、やがて冷却が止まって原子炉が制御不能の状態に陥ると判っていた。

1号機の場合は毎時25tの水を入れ続ければ熱暴走を防げるが貯水タンク内の淡水では到底足りず海水注入以外の選択肢はなかった。

しかし大事な海水注水は20時間も東京電力の優柔不断な経営判断から躊躇されて決定的な最後の時間が失われ制御不能に陥った。明らかに刑法上の不作為にあたり、東京電力の経営責任は極めて重い。

本質は、『制御可能なもの』が『制御不能になる』ことの意味を理解できなかった経営陣による技術経営のミス。

『原発事故はなぜ起きた?』

同志社大学ITEC副センター長・山口栄一教授に聞く(2011/10/05)

聞き手/文 林愛子

東京電力福島第一原子力発電所の事故は技術経営のミスに起因するもので、天災でも偶然でもなく、100%予見可能な事故だった――。同志社大学ITEC副センター長の山口栄一教授はそう指摘する。山口教授は現在「FUKUSHIMAプロジェクト 」の委員長として、技術経営の観点から原発事故の本質に迫る調査活動にあたっている。プロジェクトの目的は特定の利害関係に捉われることなく第三者の立場で事故を分析し、未来に向けた提言を発することだ。

――技術経営および理論物理の専門家として、今回の原発事故をどのようにご覧になっていたのかを教えてください。

(山口) 私は原発反対派でもなければ推進派でもないので、客観的に報道を見ていましたが、津波襲来とともに全電源を喪失して制御不能になったとの論調には違和感を覚えました。

日本のエンジニアは所属する組織よりも、社会正義や倫理観で動く傾向が強い。『対策はこれで十分』と言われても、社会のために必要だと思えば“最後の砦”を用意するのがエンジニアです。

そんな彼らが電源喪失と同時に制御不能に陥るような設計をするはずがないと思いました。

その直感に従って調査を始めたところ、やはり“最後の砦”が見つかりました。

――それは何ですか?

(山口) 簡単に言えば、無電源でも一定時間原子炉を冷却できる仕組みがあったんです。

1号機には炉の内側と外側の温度差で動く『隔離時復水器』が、2号機と3号機には隔離時復水器の進化版である『原子炉隔離時冷却系』がそれぞれ設置されていました。

その結果、津波で電源を喪失した後も、1号機は約8時間、2号機は約63時間、3号機は約32時間、それぞれは冷却が続き、制御可能な状態だったと考えられます。

いずれも稼働時間はほぼ設計通りであり、現場のエンジニアはそれが“最後の砦”だと知っていました。

言い換えれば、やがて冷却が止まって原子炉が制御不能の状態に陥るとわかっていたのです。

1号機の場合は毎時25tの水を入れ続ければ熱暴走を防げますが、貯水タンク内の淡水では到底足りません。

豊富にあるのは海水だけ。もはや、海水注入以外の選択肢はなかったのです。

『廃炉の判断が遅れたために事態が悪化』

――実際に1号機への海水注入が始まったのは3月12日午後7時過ぎ。制御不能の状態に陥ってから、さらに20時間が過ぎていたことになります。これほど意思決定が遅れた理由は何だったのでしょうか?

(山口) 海水を注入すれば、廃炉になるからです。

現場判断で海水を注入できたとも言われていますが、それはどうでしょうか。もし海水を入れて廃炉になったとしたら、その人物は懲戒免職となり、何百億円、何千億円もの損害賠償請求を受けることになるでしょう。

そんな大きな経営判断に対して責任を負えるのは経営陣をおいてほかにいません。

そう考えると、意思決定に必要なすべての情報は勝俣恒久会長や清水正孝社長(当時)をはじめとする経営陣のもとに届いていた、と見るのが自然です。ということは、海水注入までの20時間、経営陣は廃炉の判断を躊躇していたことになります。

ほかに選択肢はなく、判断が遅れれば制御不能になることは100%予見可能でした。

しかも、1号機のみならず、2号機と3号機でも海水注入までにはかなりの時間を要しています。

これは明らかに刑法上の不作為にあたり、東京電力の経営責任は極めて重いと考えます。

――当時から海水注入のタイミングが遅いとの指摘はありましたね。

(山口) 一部ではベントにてこずったせいだとも言われていますが、原子炉には消火設備用のラインがあるので、少なくとも水を入れることはできたと思われます。

現場のエンジニアはおそらく、淡水の後は即座に海水注入だと考えたでしょう。

人間には放射性物質の半減期を制御することができないのですから。

原子炉は最後の砦が動いているうちは解決手段は“こちら側”にあったのに、海水注入の決断が遅れたために、人類の手に負えない“向こう側”に行ってしまったのだと思います。

事故原因としては非常用ディーゼル発電機の設置環境や津波対策の不備なども指摘できますが、いずれも決定打ではありません。

本質は、制御可能なものが制御不能になることの意味を理解できなかった経営陣による技術経営のミス。

そう思い至ったとき、2005年に起きたJR福知山線事故と同じだと思いました。

『100%予見可能な事故がなぜ起きた?』

――福知山線事故も技術経営のミスだったのでしょうか。

(山口) 福知山線事故は当初、速度超過による脱線事故だと報じられました。

しかし、脱線であれば内側に倒れるはずの事故車両がカーブの外側に倒れていたので、これは遠心力で転がる転覆事故ではないかと思いました。

脱線は不確定要素が多くて予測できませんが、転覆は予測ができます。

さっそく理論計算してみると、あのカーブは時速106kmで必ず転覆することがわかりました。

事故は100%予見可能だったのです。

にもかかわらず、JR西日本は何ら対策をとっていなかったばかりか、時速106kmという転覆限界速度の計算すらしていませんでした。

明らかな技術経営のミスです。

事故から2年後、私は被害者女性との共著『JR福知山線事故の本質』を出版し、事故調査委員会の委員に送りました。彼らが出す最終報告書は警察が唯一の鑑定書とするくらい重みがあるので、そこで経営陣の責任に触れてくれたら、被害者への賠償が手厚くなるだろうと期待したのです。

しかし、事故調査委員会は経営責任には触れず、死亡した運転士のせいだと結論付けました。

これでは交通事故程度の賠償内容になってしまいます。このままでは正義が廃ると思いました。

そこで私はただちに福知山線事故に関するシンポジウムを開催し、書籍に書いたとおり、経営陣に責任があると訴えました。そのとき最前列で講演を聞いていたのが兵庫県警の刑事さん。捜査のために会場まで足を運んでくださったのです。それを境に経営陣への捜査が進み、ついには当時の経営陣8人が起訴されるに至りました。

彼女との共同で書いた書籍が警察を動かし、司法をも動かしたのですから、感慨深いものがあります。

――先生が委員長を務める「FUKUSHIMAプロジェクト」でも、書籍を刊行するそうですね。

(山口) 「FUKUSHIMAプロジェクト」は第三者の立場から事故の本質を明らかにし、未来への提言と共に国民の前に提示することを目的に、3月に発足しました。代表発起人である松下電器産業(現・パナソニック)元副社長の水野博之さんをはじめ、法曹界や電力業界、原子炉工学やエネルギー問題、技術倫理、風評被害など、さまざまな分野に通じたメンバーがプロジェクトに加わっています。11月には調査結果を書籍として刊行するほか、ダイジェスト版を無料配信する予定です。

事故調査レポートは東電福島原発の事故調査・検証委員会や東京電力も発行するでしょうし、専門家や有識者による書籍も多数出ると思います。

しかし、原発は国の制度設計に則って電力会社が運用し、国の一部機関がサポートする仕組みですから、国も東京電力も当事者です。事故調査委員会もある種の官製組織です。

事故を客観的に分析し、国民に誠意をもって事実を伝えられるのは我々のような組織だけなのです。

FUKUSHIMAプロジェクトは賛同者からの寄付を原資に活動します。余剰金が発生した場合は被害者救済のための義援金とし、我々メンバーは無報酬で印税も受け取りません。それゆえに、特定の団体や組織の影響を受けることも、書籍の市場性を意識することもなく、純粋に事故の本質を探究できるのです。

『超一流の巧妙なプレスリリース』

――寄付を募るという珍しいスキームを使ってでも、第三者の立場にこだわる理由をもう少し詳しく教えてください。

(山口) 先ほどお話しした、“最後の砦”や廃炉の判断の遅れ、技術経営のミスといったことを最初に発表したのは、5月13日発刊の雑誌とウェブ媒体でした。おかげさまで予想以上に多くの方の目に止まったようで、さまざまな感想や質問を送っていただきましたから、これで一つの役割を果たしたと思っていたのです。

ところが、その2日後の5月15日、東京電力は記者会見を開き、原子炉の水位や格納容器の圧力などのデータを突如として発表します。

翌朝の新聞記事には『津波の直後からメルトダウンは始まっていた』『東京電力が燃料溶融の事実をついに認める』というような内容の見出しが躍りました。

各社の記事を総合すると、前日の会見は『地震の後に1号機の水位が低下』『地震で水漏れにつながる傷が出来た可能性がある』『翌朝には水位低下で燃料棒が一部露出』『淡水を入れても水位は上がらず、露出した燃料が溶融』という内容だったようです。

報道各社はメルトダウンのことばかり取り上げましたが、この会見で東京電力が言わんとしていたのは『事故原因は地震で原子炉が破損したこと』です。事故は技術的な問題だったと主張することで、『技術経営のミス』という私の指摘を葬ろうとしたのだと思います。

その後、件のプレスリリースを見て、私は改めて驚きました。

水位や圧力のデータはすでに発表されていたものと大差ないのですが、グラフには小さな文字で留意事項が書かれていました。内容を要約すると『計測器は地震や津波などの影響で正しく動作していない可能性があるから、このデータは実測値ではなく、複数の情報をもとに計算したもの』。

ほかにも『仮定』『推定』『暫定解析』といった条件が随所に書かれていました。

よって、公表されたデータは嘘ではない。しかし、事実でもない。それなのにプレスリリースを見た記者は『あれほどの災害だから、シミュレーションデータしか求められないのは仕方ない』と理解して記事を書いたのだと思います。

私は東京電力の超一級の情報戦略を目の当たりにして、背筋が凍る思いでした。

このとき改めて、我々が正しい情報を発信しなければならないと、強い使命感を感じました。

『傷ついた福島が立ち上がる日』

――なぜ東京電力はそこまでの戦略を採ったと思われますか?

(山口) 東京電力は事故後も一貫して原子炉と原子炉行政を守ろうとしていたはずです。

ところが、事故が技術経営のミスによる不作為で引き起こされたことが証明されれば、当時の社長をはじめ経営陣が刑事罰に問われます。

また、3月11日16時36分の原子力緊急事態宣言とともに原子力災害対策本部が置かれましたから、本部長である菅直人首相(当時)にも大きな責任があったはずです。

場合によっては東京電力経営陣と共に刑事責任を問われることになりかねません。

それだけは何としても避けたいので、技術のせいにしたのでしょう。

繰り返しますが、本質は技術経営のミスです。

私は、重大なミスを犯した東京電力の経営陣と彼らをサポートする国家の一部の人たちによって、福島に原発事故が落とされたと思っています。広島と長崎が原爆で粉みじんにされたように、原発事故は福島の街と人々の暮らしを粉みじんにしました。

それなのに、まるで大した罪がないかのように東京電力を温存しようという風潮になっているのはおかしい。

このままでは日本が世界から後ろ指をさされ、“ヘタレ”な国家になり果てることでしょう。

だからこそ、まずは事故の本質に迫り、真実を明らかにすることが最優先課題です。それを国民に見せて、一人ひとりが福島の問題を我がこととして受け止めること。そのプロセスがなければ福島は立ち直ることができませんし、それこそが日本が“ヘタレ”から抜け出る唯一の方法でもあるのです。

――FUKUSHIMAプロジェクトの書籍にはこのほかにどういった内容が盛り込まれるのでしょうか。

(山口) 書籍は4章構成の予定です。第1章は震災当日から約2カ月の間に何が起こったかを明らかにします。

第2章では事故以前の原発の位置づけなどを振り返り、第3章では事故のその後として事故収束のシナリオや補償問題に触れます。そして、第4章はメンバーそれぞれの専門性を生かした提言です。再生可能エネルギーの可能性や発送電分離、スマートグリッドなどについても論じます。

今回の原発事故では『国や東京電力が発信する情報を信じられない』という声が多数挙がりました。知りたい情報が直ちに発信されず、情報の透明性も保たれていないと、国民は今なお感じています。

これは、国民が『正しくモノを見よう』としていることの現われではないでしょうか。

不透明な部分も、未だ表に出てきていないことも包み隠さず教えて欲しい、我々はすべてを知りたいのだ――そんな国民の声に、誰かが応えなければなりません。3月末に“最後の砦”に気付いたとき、私はそう思いましたし、5月に超一級の情報戦略を見せつけられたときに改めてその思いを強くしました。

FUKUSHIMAプロジェクトの書籍は広く一般の方々に読んでいただける内容を目指しています。「科学」の視点が入ると、それまで見えていなかった部分が明らかになります。福知山線事故の検証はまさに科学の力でした。FUKUSHIMAプロジェクトの書籍にもぜひご期待ください。

山口 栄一(やまぐち・えいいち)

同志社大学大学院総合政策科学研究科教授、同志社大学ITEC副センター長。

1955年福岡県生まれ。77年東京大学理学部物理学科卒業。79年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了、1984年理学博士(東京大学)。79年、日本電信電話公社に入社し武蔵野電気通信研究所基礎研究部に赴任。86年NTT基礎研究所主任研究員、90年同研究所主幹研究員。99年経団連21世紀政策研究所主席研究員、2001年同研究所研究主幹。2003年から現職。2006年から科学技術振興機構 研究開発戦略センター特認フェロー、2008~2009年ケンブリッジ大学クレア・ホール客員フェロー。主な著作として『JR福知山線事故の本質―企業の社会的責任を科学から捉える』(NTT出版、2007年)、『イノベーション 破壊と共鳴』(NTT出版、2006年)、共著『サイエンス型産業』(NTT出版、2003年)、『試験管の中の太陽』(講談社、1993年)など

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます