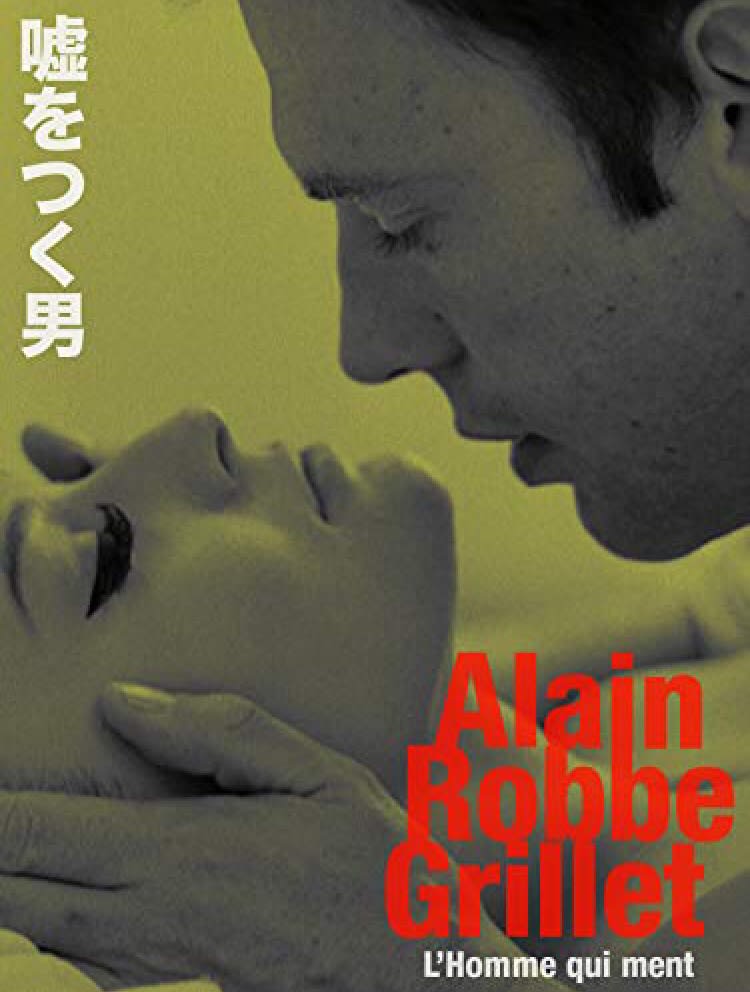

続いては1968年製作の『嘘をつく男(原題"L'homme qui ment")』です。舞台は第二次世界大戦下のスロヴァキア。『不滅の女』のように異邦人である主人公の男が、嘘を駆使しながらある村に溶け込んでいきます。

森の中をスーツ姿で走る男の姿は完全に異邦人。まずはトレーラーでご覧ください。

《Story》ナチス傀儡政権下のスロバキア共和国。戦乱にあけくれる小さな村に、レジスタンスの英雄ジャンの親友だと名乗る男が現れる…。ボルヘスの短編「裏切り者と英雄のテーマ」を下敷きに、L・ ピランデッロへのオマージュを込めつつ、「物語」の地平のかなたへ観るもの全てを誘う。(「Filmarks」より引用)

ラテンアメリカ文学の巨匠、ルイス・ボルヘスの「裏切り者と英雄のテーマ」がベースになっているとのこと。ボルヘスを引用するとか本当にアート志向な監督ですね。

調べてみたらベルトルッチの『暗殺のオペラ』も同じ原作とのこと。こちらも併せて観てみたい。

スーツ姿の異邦人

前々回の記事で紹介した同監督の初監督作品『不滅の女』では、イスタンブールに訪れたフランス人という「異邦人」の切り口で感想文を書きましたが、本作も十二分に「異邦人」としての語りが可能です。スロヴァキアの村に迷い込んだ謎の男がまさに「それ」なのです。

トレーラーで抜粋されたシーンは映画の冒頭なのですが、銃声の鳴り響く森林をスーツ姿で走る男の姿はまさに異邦人としてのアイコン、完全なストレンジャーの様相を呈しています。

しかし『不滅の女』の異邦人が頑なに異邦人出ることを貫いていた一方で、本作の異邦人は嘘で誤魔化しながら村に溶け込もうとする(異邦人であることを放棄する)点が大きく異なります。

男はその村の英雄であるジャンの知り合いボリス・ヴァリサだと偽り、屋敷に忍び込み、メイドに接近、妹を誑かし、果ては妻にさえ手を出そうとします。行き当たりばったりの嘘は滑稽ですらありますが、女たちは騙されていき、果ては男は屋敷の主人かのように振舞っていきます。

空虚な劇中劇からマジックリアリズムへ

そうした彼の堂々とした嘘つきぶりは見ていて清々しくもありますが、どうしようもなく漂うのはただ空虚さ。舞台でも演じているかのようなオーバーリアクションに、彼の中身の薄さを感じずにはいられません。

思えば、謎のコンテンポラリーな演劇でもしているかのような村の屋敷に住まう女性三人組の登場シーンもまた、舞台という装置を表しているようでした。

その空虚さが特に際立つのが、彼の空砲で倒れるという謎の演技。この劇中劇感もまた同監督の代表作『ヨーロッパ横断急行』を彷彿とさせるメタフィクションで、現実と非現実の境を曖昧にしていきます。

最後の銃撃シーンでは実際の銃で撃たれているにも関わらず、血すら流れず、彼のオーバーリアクション(非現実)が現実に介入していくようです。この現実と非現実の曖昧さこそまさにマジックリアリズム(魔術的現実)。

最後の放銃シーン。どうでもいいですが、彼の左右背後にある少女の絵画が妙に印象的。

しかし、最後第二の男(騙られたジャン)の登場によって全てが終わりを告げます。

偽のボリスを偽って村に溶け込み、ジャンの妹や妻と「思しき」女たちに近づいていった男でしたが、結局女たちは本物のボリスの妹であり、ボリスの妻であったというオチ。偽ボリスのこれまでのオーバーリアクションと堂々とした立ち振る舞い含め全てが滑稽になる。

しかし、男たち(偽ボリスと騙られたジャン)の顔が最後に入れ替わり、謎の男が誰で最後に出てきた男が誰かも正直よくわからなくなってしまういます。まさに迷宮入り。

このいきなり空虚さに投げ込まれる感覚は、確かにラテンアメリカ文学、引いてはマジックリアリズムらしいところでもあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます