大学二年生、まだ駒場キャンパスに通っていた頃に、ロシア映画の講義をとっていたことがあります。

エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』から始まるわけですが、旧ソ連時代のプロパガンダ映画の変遷などを辿りつつ、最後はタルコフスキーの『惑星ソラリス』の鑑賞で終わりました。

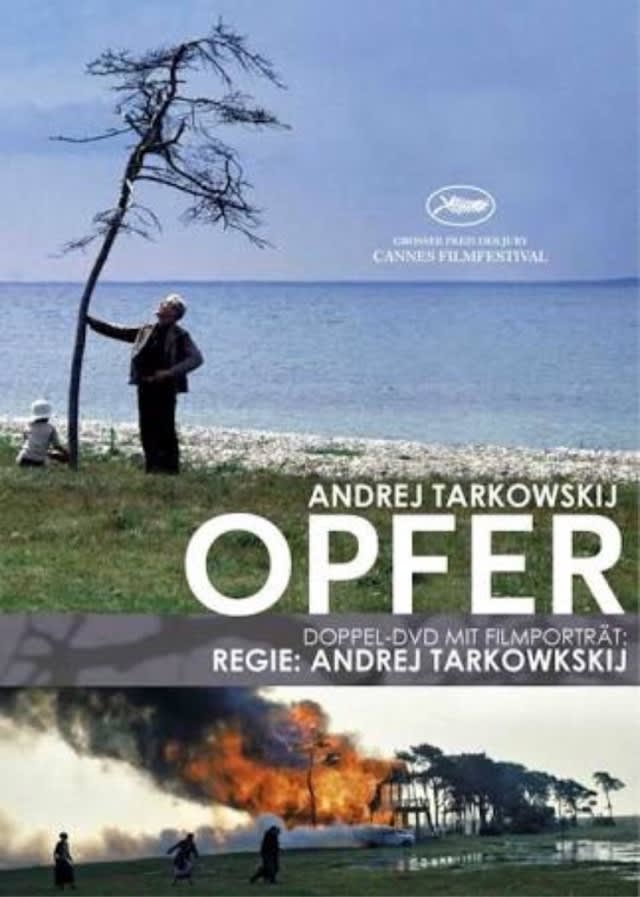

そのタルコフスキー鑑賞の一環でチラリと見せられたのが、『サクリファイス』を撮影中のタルコフスキーのドキュメンタリー映像。映画史に残るロングカットの片鱗を見せられ、鳥肌が立ったのを覚えています。それ以来、タルコフスキーの『サクリファイス』はぼくの中でもっとも観たい映画のひとつとなりました。

前置きが長くなりましたが、今年4月に坂本龍一氏セレクトによる爆音映画祭@恵比寿ガーデンプレイスシネマにて、『サクリファイス』のスクリーンでの鑑賞が実現したのです!

爆音か…と少し残念に思いつつも、爆音というよりは坂本さんがライブで用いているスピーカーを使用した良音映画祭です、という司会の一言で歓喜。最高の状態での『サクリファイス』鑑賞となりました。

"Sacrifice"とは「犠牲」という意味ですが、本作は主人公アレクサンデルが祈りを叶えるために大きな代償を払うというプロットになっています。

冒頭で提示されるレオナルド・ダ・ヴィンチの《東方三博士の礼拝》と背景で流れるJ.S.バッハ『マタイ受難曲』「憐れみ給え、わが神よ」から、並々ならぬ宗教観が感じられます。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《東方三博士の礼拝》

東方の三博士とは、カトリックにおいて異邦への救済の顕現を象徴する存在です。つまり、東方正教会においては、神を初めて認識した(信仰の原点を象徴する)存在なのです。

冒頭「はじめに言葉があった」と主人公のアレクサンデルは言葉を発せない息子に語りますが、これも宗教色の強いもの。「はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった」とヨハネ福音書には記載してあります。ここからも、東方における信仰の根源みたようなものが伝わりますね。

そしてそのまま、流れるように郵便局員のオットーとニーチェ議論に発展、特に「永劫回帰」の話へとつながっていきます。人は生まれ変わっても大差ない人生を送るとオットーは話し、それに対し死などはなくあるのは死への怖れのみと発言をするアレクサンデル。人生に不要なものは罪だと言って、湖畔に住むことに人生の充足を感じるアレクサンデルはどこか悟った無関心層のようでもあります。「神は死んだ」と語ったニーチェの引用は、まさに信仰の希薄化を暗示しているのでしょう。

自宅で家族や友人と過ごしていると、突如襲ってくる大きな揺れと戦争の余波。彼の周りは急遽死に対する恐怖に包まれます。アレクサンデルは混乱する家族のために、必要なものは全て捧げると神に祈り、急遽信仰心を復活させます。オットーからの「マリアと寝なければ世界は救われない」というお告げを聞き、メイドであるマリアに救いを求めるアレクサンデル。その姿はさながら聖母子象のようでもあります。

そして抱き合いながら宙を浮遊するアレクサンデルとマリア。この抱き合いながら浮遊するシーンは、同監督作品『惑星ソラリス』でのハリーとクリスにも共通するものです。浮遊する男女、実にシャガール(エコール・ド・パリに属していたロシア人画家)的な幻想風景です。

翌日、アレクサンデルの祈りは通じ、死への恐怖から解放された家族たちの姿が。神的成果に対する代償として、アレクサンデルはそれまで人生の価値の根拠としていた湖畔の家を焼き払ってしまいます。それは不信心であった自身への戒めのようでもあり、背中にプリントされた陰陽のマークは森羅万象、即ち神を拝しているとでも言わんばかりです。

救いに対する代償として燃え盛るアレクサンデルの宝。講義で紹介された映画史に残る圧巻の長尺シーンです。燃え盛る家と走り回るアレクサンデル、佇むマリア、もうとにかく圧倒されてしまいます。

ラストシーン、マリアは仕事を終えたとでも言わんばかりに、自転車に乗り遠くへ去っていってしまいます。残されたアレクサンデルの息子が劇中唯一口にする「初めに言葉があった。何故なのパパ?」という台詞。ヨハネ福音書に記載された「言葉=神」という本質の理解しないまま、形骸化する信仰を暗示しているようでもあります。最後のカットで映される海をバックにした枯れ木の映像は、まるで磔刑されるキリストのようではないでしょうか。

そして、最後にまた想起されるのです。「神は死んだ」というニーチェの言葉が。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます