こんばんは。台風ですね。来週から北海道なので早く去ることを祈ってやみません。

今回は久しぶりに美術の内容で更新です。横浜美術館で開催されている『モネ それからの100年』に行ってまいりました。

モネという画家がいかに偉大で後世のアーティストたちに影響を与えてきたかを、モネの作品と現代アーティストの作品で辿る展覧会です。

なので、モネの作品は20点ちょいしかないという、モネを目当てにやってきた人には衝撃の展示だったかもしれませんね。英題は"Monet's Legacy"で、こっちの方が展示の内容を正確に表現しているような気が……笑

元々、晩年のモネの睡蓮は、当時の表現しては進み過ぎていると感じていたので、そういった意味では自身の感覚が正しかったと後押しされるようで嬉しかったです。

絵画の系譜としては印象派とほぼ同時期、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌに代表される後期印象派(とは言うものの実態はほぼ我流)でひとつの転換期を迎えます。

つまり、絵画を色と形に分解したセザンヌの絵画こそ、20世紀美術の礎になっている、というのが一般的な美術史の系譜です。

色の絵画はマティスに引き継がれ、形の絵画はピカソに引き継がれ、それらの継承がアンフォルメルや抽象表現主義に連なっていきます。

ただ、それ以前に、モネの晩年の睡蓮は、「先を行き過ぎた」表現に感じざるを得ません。

《睡蓮、柳の反影》(1916-1919)

※今回の展示作品ではありません。

まるで抽象絵画。抽象主義は1930年代になってようやく表に出てくるわけですから、実に10年以上も先行した表現とも考えられます。

視力を悪くしたが故の偶然の産物なのか、それとも筆触分割を追求した上の必然の表現なのか、判然としませんが、確実に言えることはモネが時代を越えた画家だったということでしょう。

極端なことを言えば、モネの晩年の作品はオーパーツとも呼ぶべき代物であったわけです。

それを裏付けるのが、今回の展示の大部分を構成する、モネに「魅せられた」現代アーティストたちの作品群です。

彼らはモネにインスパイアされ、リスペクトし、モチーフにした。それは、当時になかった技術(写真やビデオアートなど)による再解釈や、自らのスタイルでモネを描く偏執狂的な再現など、多岐にわたります。

ロイ・リキテンスタインやアンディー・ウォーホルなど、歴史的なアーティストはもちろんのこと、現在も最前線で活躍するゲルハルト・リヒターまで広く影響を及ぼしていると結論づけられます。

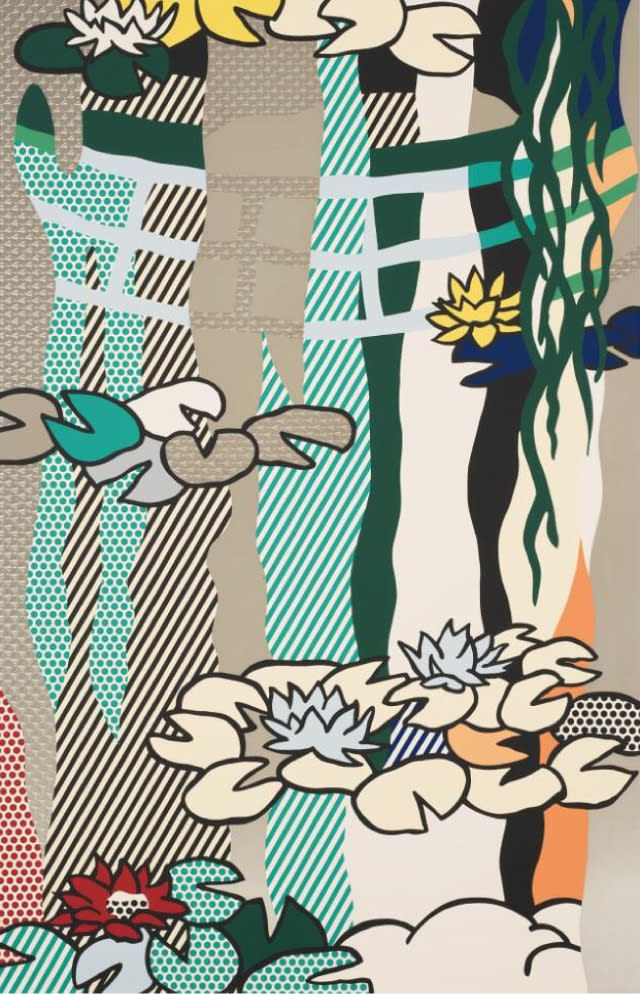

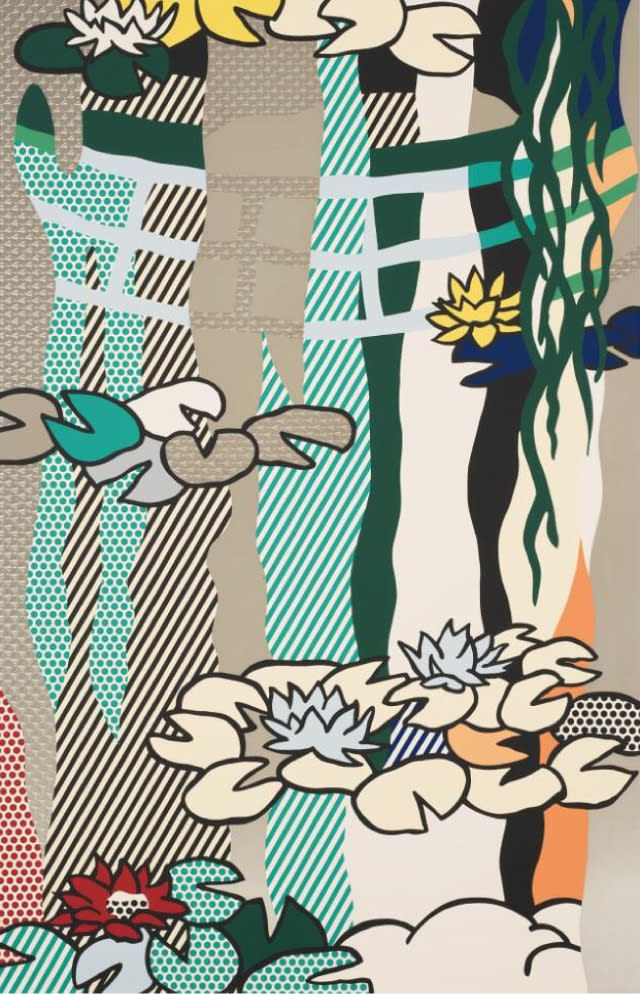

ロイ・リキテンスタイン《積みわら》(1969年)

ロイ・リキテンスタイン《日本の橋のある睡蓮》(1992年)

アンディ・ウォーホル《flowers》(1970年)

※10点組の1点

ロイ・リキテンスタインのように、モチーフを取り入れている作家を影響があると判断する一方で、リヒターやウォーホルなど、スタイルへの影響を認めていた点が非常に面白い。

何故ならそれは非常に難しいことだから。現代アートへ至るまでには数々の手法があって、印象派以降もキュビスムやフォーヴィズム、アンフォルメルやダダイズム、シュルレアリスム等、多くのテイストが生まれました。

テイスト同士の影響はなかなか判断が難しい。それこそ、一次文献に当たるなどしなければ。

今まで、「あ、これは印象派の筆触分割の影響だな」とか「ここは外光派的な光の表現だな」とか、なんとなくのレベルで感じてはいましたが、あくまで主観による判断にしか過ぎませんでした。

だからこそ、こうした美術館で堂々とひとつの展覧会を開催されるのは素晴らしいですし、自身の感覚を後押しされるようで嬉しくなるわけです。

「印象派の巨匠」という肩書にとどまらず、いまもなお生き続けるモネの芸術のゆたかな魅力に迫ります。

公式ウェブサイト「展覧会概要」より引用

「「印象派の巨匠」という肩書にとどまらず」

また、今回の展覧会で、知らなかった日本のアーティストを知ることができたのも収穫でした。

都市の中にモネのモチーフを見出そうとする福田美蘭さん、版画の手法に印刷技術の考え方を取り入れる湯浅克俊さん、編成版画という新しい表現に到達した小野耕石さんなどなど、未知の素晴らしい作家さんの作品に出会えました。

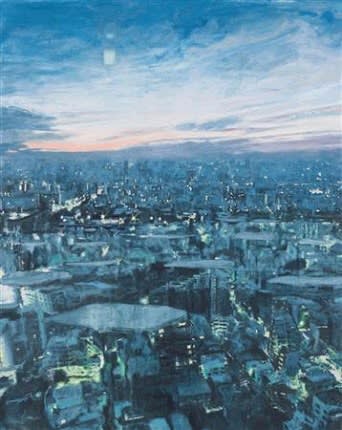

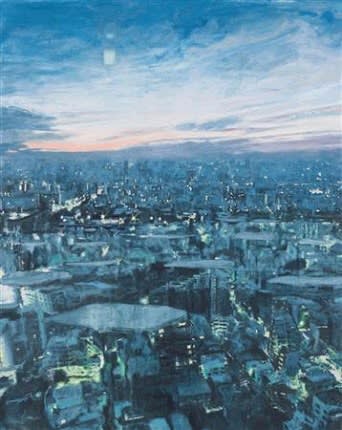

福田美蘭《睡蓮の池》(2018年)

福田美蘭《睡蓮の池 朝》(2018年)

湯浅克俊《Quadrichromie》(2018年)

小野耕石《波絵》(2017年)

長々と書きましたが非常にいい展示でした。来月までやってるので、みなさまお出かけ先にお困りの際はぜひ。

今回は久しぶりに美術の内容で更新です。横浜美術館で開催されている『モネ それからの100年』に行ってまいりました。

モネという画家がいかに偉大で後世のアーティストたちに影響を与えてきたかを、モネの作品と現代アーティストの作品で辿る展覧会です。

なので、モネの作品は20点ちょいしかないという、モネを目当てにやってきた人には衝撃の展示だったかもしれませんね。英題は"Monet's Legacy"で、こっちの方が展示の内容を正確に表現しているような気が……笑

元々、晩年のモネの睡蓮は、当時の表現しては進み過ぎていると感じていたので、そういった意味では自身の感覚が正しかったと後押しされるようで嬉しかったです。

絵画の系譜としては印象派とほぼ同時期、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌに代表される後期印象派(とは言うものの実態はほぼ我流)でひとつの転換期を迎えます。

つまり、絵画を色と形に分解したセザンヌの絵画こそ、20世紀美術の礎になっている、というのが一般的な美術史の系譜です。

色の絵画はマティスに引き継がれ、形の絵画はピカソに引き継がれ、それらの継承がアンフォルメルや抽象表現主義に連なっていきます。

ただ、それ以前に、モネの晩年の睡蓮は、「先を行き過ぎた」表現に感じざるを得ません。

《睡蓮、柳の反影》(1916-1919)

※今回の展示作品ではありません。

まるで抽象絵画。抽象主義は1930年代になってようやく表に出てくるわけですから、実に10年以上も先行した表現とも考えられます。

視力を悪くしたが故の偶然の産物なのか、それとも筆触分割を追求した上の必然の表現なのか、判然としませんが、確実に言えることはモネが時代を越えた画家だったということでしょう。

極端なことを言えば、モネの晩年の作品はオーパーツとも呼ぶべき代物であったわけです。

それを裏付けるのが、今回の展示の大部分を構成する、モネに「魅せられた」現代アーティストたちの作品群です。

彼らはモネにインスパイアされ、リスペクトし、モチーフにした。それは、当時になかった技術(写真やビデオアートなど)による再解釈や、自らのスタイルでモネを描く偏執狂的な再現など、多岐にわたります。

ロイ・リキテンスタインやアンディー・ウォーホルなど、歴史的なアーティストはもちろんのこと、現在も最前線で活躍するゲルハルト・リヒターまで広く影響を及ぼしていると結論づけられます。

ロイ・リキテンスタイン《積みわら》(1969年)

ロイ・リキテンスタイン《日本の橋のある睡蓮》(1992年)

アンディ・ウォーホル《flowers》(1970年)

※10点組の1点

ロイ・リキテンスタインのように、モチーフを取り入れている作家を影響があると判断する一方で、リヒターやウォーホルなど、スタイルへの影響を認めていた点が非常に面白い。

何故ならそれは非常に難しいことだから。現代アートへ至るまでには数々の手法があって、印象派以降もキュビスムやフォーヴィズム、アンフォルメルやダダイズム、シュルレアリスム等、多くのテイストが生まれました。

テイスト同士の影響はなかなか判断が難しい。それこそ、一次文献に当たるなどしなければ。

今まで、「あ、これは印象派の筆触分割の影響だな」とか「ここは外光派的な光の表現だな」とか、なんとなくのレベルで感じてはいましたが、あくまで主観による判断にしか過ぎませんでした。

だからこそ、こうした美術館で堂々とひとつの展覧会を開催されるのは素晴らしいですし、自身の感覚を後押しされるようで嬉しくなるわけです。

「印象派の巨匠」という肩書にとどまらず、いまもなお生き続けるモネの芸術のゆたかな魅力に迫ります。

公式ウェブサイト「展覧会概要」より引用

「「印象派の巨匠」という肩書にとどまらず」

また、今回の展覧会で、知らなかった日本のアーティストを知ることができたのも収穫でした。

都市の中にモネのモチーフを見出そうとする福田美蘭さん、版画の手法に印刷技術の考え方を取り入れる湯浅克俊さん、編成版画という新しい表現に到達した小野耕石さんなどなど、未知の素晴らしい作家さんの作品に出会えました。

福田美蘭《睡蓮の池》(2018年)

福田美蘭《睡蓮の池 朝》(2018年)

湯浅克俊《Quadrichromie》(2018年)

小野耕石《波絵》(2017年)

長々と書きましたが非常にいい展示でした。来月までやってるので、みなさまお出かけ先にお困りの際はぜひ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます