山崎城(鹿沢城) その2

【閲覧数】11,522件(2010.12.28~2019.10.31)

山崎城(鹿沢城)のこと (その2)

揖保川とその支流菅野川が形成する河岸段丘の南端部に位置する近世の城跡。山崎藩の政庁で、山崎城別名鹿沢城ともいう。山崎の地は山陽と山陰を結ぶ南北の街道と、山崎断層に沿う東西の街道の交差点位置する交通の要衝である。

元和元年(1615年)池田輝澄(池田輝政の4男)が3万8千石で入封、山崎藩の政庁として築かれた。宍粟郡内の谷々が集まる扉のような地理的好位置にあり、城域の南は自然の崖地に石垣を積み、その裾野に揖保川から水を引いて堀とした。

本丸は西・北・東の三方を※薬研堀の内堀で囲み、東と西に二の丸を置き、中堀を経て東と北と西に三の丸を配した。三の丸には上武士の屋敷を置き、外堀をめぐらせて北方の町屋と隔絶し、諸門を設けて城下町の陣容を整えていった。

※薬研堀(やげんぼり) 断面がV字形に掘った堀。薬研とは、漢方などの薬材を粉にするときに使う細長い道具で、その半月状の形からつけられた。

寛永8年(1631)輝澄は佐用郡2万5千石を加増され、知行高は6万3千石となったが、同17年の家中騒動によって因幡国鹿野町(現鳥取市鹿野町)に※蟄居(ちっきょ)となった。そのため同年松井康映(やすてる)が宍粟・佐用両郡で6万石を与えられたが、佐用郡のうち平福領5千石を甥の康朗に、長谷領3千石を弟の康命に、佐用領2千石を弟の康紀に分与したため、康映は実質5万石の領主として山崎に入封した。

※蟄居:江戸時代に武士に科した刑罰のひとつで、自宅や一定の場所に閉じ込めて謹慎させたもの。

しかし、慶安2年(1649)に康映は石見国浜田(現島根県浜田市)に所替となり、その後へ備前岡山藩主池田光政の弟池田恒元(備前児島の領主)が宍粟郡のうち千種川流域の村々を除く知行3万石で入封。その後、政周・恒行と続いたが、いずれも若年で没したため、延宝6年(1678)に山崎藩池田家は廃絶した。なお、池田恒元の知行地は宍粟郡内107カ村で3万石であった。

同7年(1679)大和国郡山(現奈良県大和郡山市)から本多政貞(忠英)が1万石で入封し、本多山崎藩が明治4年(1871)の廃藩まで続いた。知行地は現山崎町南部を中心として35カ村1万石であった。

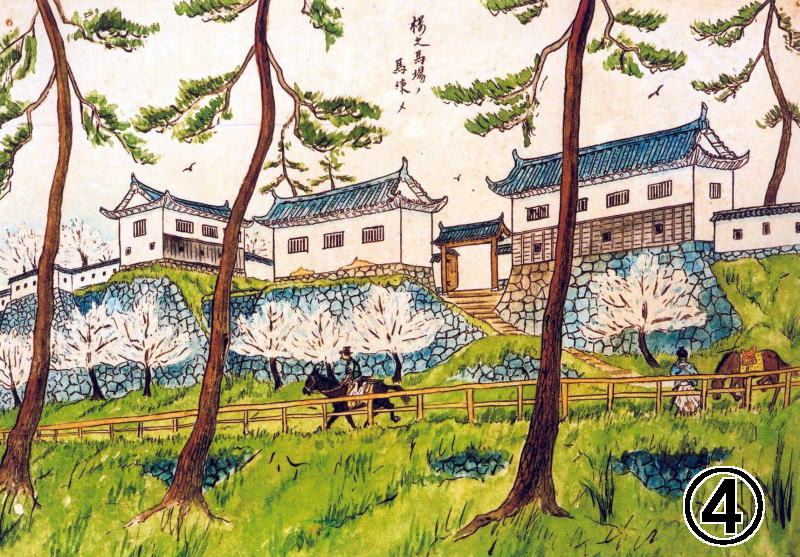

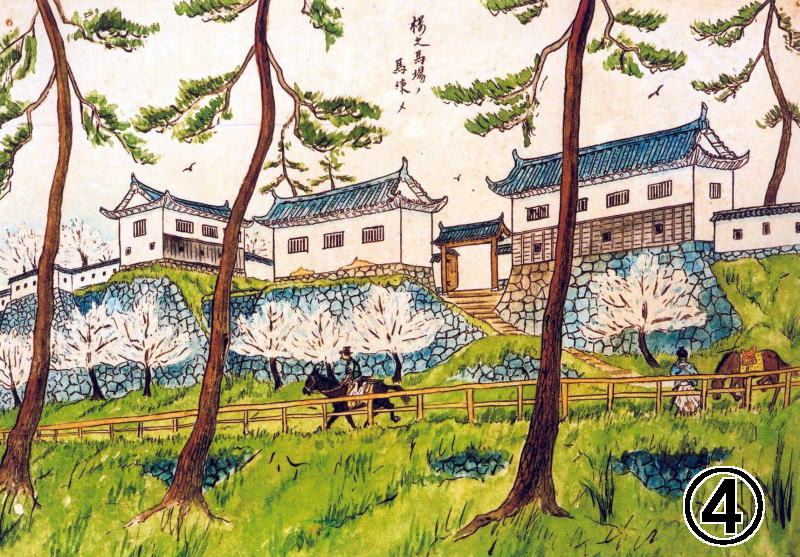

本丸の四隅には角櫓があり、南西の角櫓にはその下をくぐって藩主の邸へ通じる埋門(うずみもん)があった。幕末に山崎藩士遠藤源介が描いた表門など城内外の写生図が残され、城の様子を知る貴重な資料となっている。

現存する唯一の遺構は紙屋門と通称される門と土塀である。この門は二の丸から本丸に通じる本丸正面の玄関前に位置する高麗式透門である。建築年代は不明だが、門名の由来となった建築資金寄贈者紙屋氏の盛期や記録から1850年代の築造と考えられる。(兵庫県地名Ⅱ)

山崎城(鹿沢城)・陣屋の写生図とその位置

▼この図面は表門(北側)から南側に向かって書かれています。

①⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

②⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

③⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

④⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

⑤⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

⑥⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

⑦⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

⑧⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

⑨ ⑩

⑩

⑩

⑩

▲⑨、⑩は藩邸内部

※10枚の写生図(山崎藩士遠藤源介画・山崎本多藩記念館蔵)

昭和の時代に存在した二つの隅櫓(すみやぐら)

▼南側の隅櫓(紙屋門に向かって左側)

昭和2年頃取り壊された

▼北側の隅櫓(紙屋門に向かって左側)

昭和31年頃取り壊された

PS 次回は、内堀・外堀・御門の名残りと明治から昭和の山崎城(鹿沢城)の周辺の移り変わりを、図面と写真で見ていきます。

→山崎城(鹿沢城) その3

【関連】播磨・宍粟の城跡一覧

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます