地名由来「若洲・奥海」 佐用町(現佐用町)

【閲覧数】2,321 件(2010.12.7~2019.10.31)

地名の由来(宍粟ゆかりの地及び周辺の地)

■若洲(わかす)

若洲は、江戸期には真村(さねむら)といい、美作国吉野郡に属していた。同郡上石井村の北、佐用川に合流する枝谷(真川)の谷間にある。周囲の山地は標高500m以上である。北は同郡青野村(現岡山県東粟倉村)。地名は、古語のホトに通じる地形による。

嘉永7年(1854)には田地の一部に崩落が起き、吉野郡下町村(現岡山県大原町)代官所へ損地普請願が出されている。

氏神は倉雄(くらお)神社で、夏祭りの茅の輪くぐりが行われる。明治9年岡山県に所属。明治22年石井村の大字となる。昭和30年佐用町若洲となる。

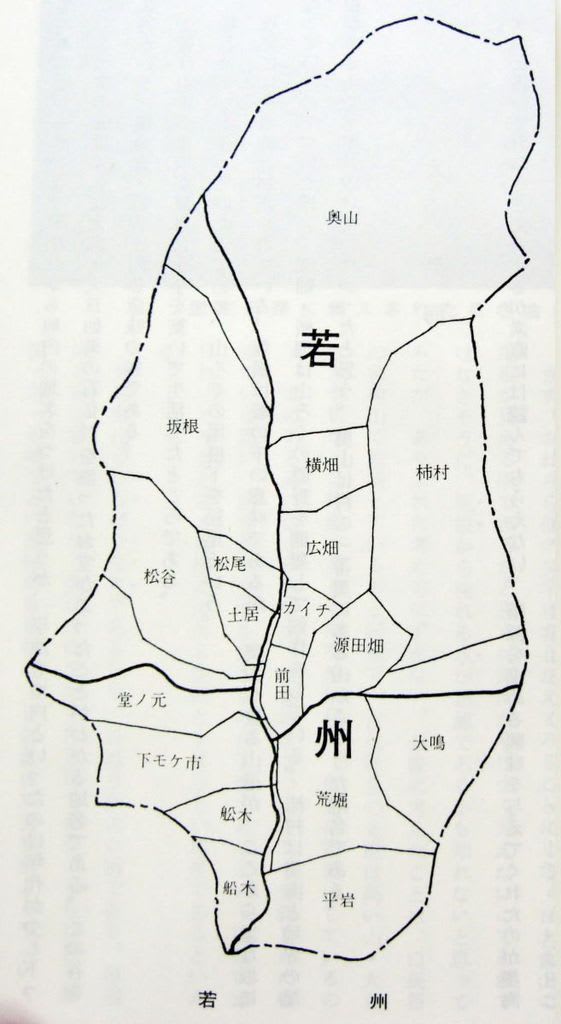

▼若洲の小字図

■奥海(おねみ)

美作国吉野郡に属し、同郡桑野村の北東、佐用川支流庵川(いおりがわ)の源流地帯の日名倉山麓に立地。周囲は標高500~600m台の急峻な山地である。東は播磨国宍粟郡船越村。

地名の由来は、古代社会では、日名倉山を神格化し、尾根霊といったことに由来する。古くは千号寺があったらしく、小字名として残る。

氏神は奥海神社。作州吉野郡西粟倉村栗倉神社の分社である。明治9年岡山県に所属。明治15年松齢小学校第二分教場設置。

明治22年石井村の大字となり、昭和30年頃から養蚕・畜産業に精励、特に製炭業に力を注いだ。昭和初期鉱山が開かれたが、数年後に閉山。昭和44年日名倉山一帯を氷ノ山後山那須山国定公園に指定。

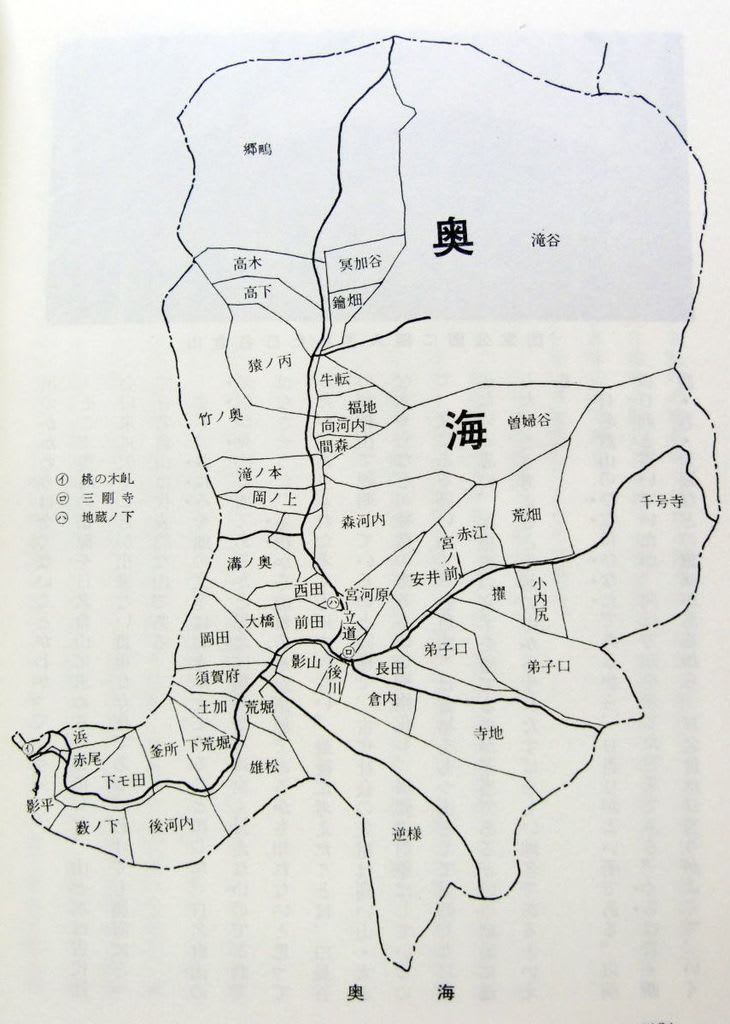

▼奥海の小字図

◇今回の発見

佐用には海のついた地名が、この奥海と、この南にある海内(みうち)の2つがある。初めてでは、どちらも難読の地名。海の字が使われるが、海にまつわる地名ではない。

▼若洲の小字図

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます