【閲覧数】5,147(2012.11.5~2019.10.31)

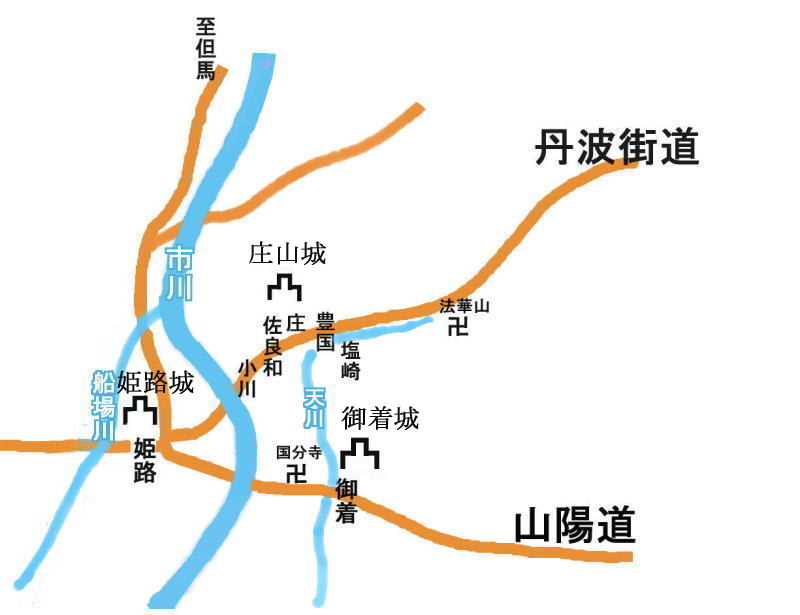

9月下旬晴天。姫路市に残された中世赤松氏の山城「庄山城跡」に登った。城跡は、市川下流域の飾東町(しきとうちょう)庄、豊国の北方にあり、地元では城山と呼んでいる。高さは193mで東峰上部には岩の露出が見え、東峰と西峰との間に深い谷がある。西麓に播但連絡道路が但馬に延び、北麓には山陽自動車道が東西に走っている。

▼南方より

▼東峰の露出した岩 城山中学校近くより

庄山城跡のこと 姫路市飾東町庄、豊国

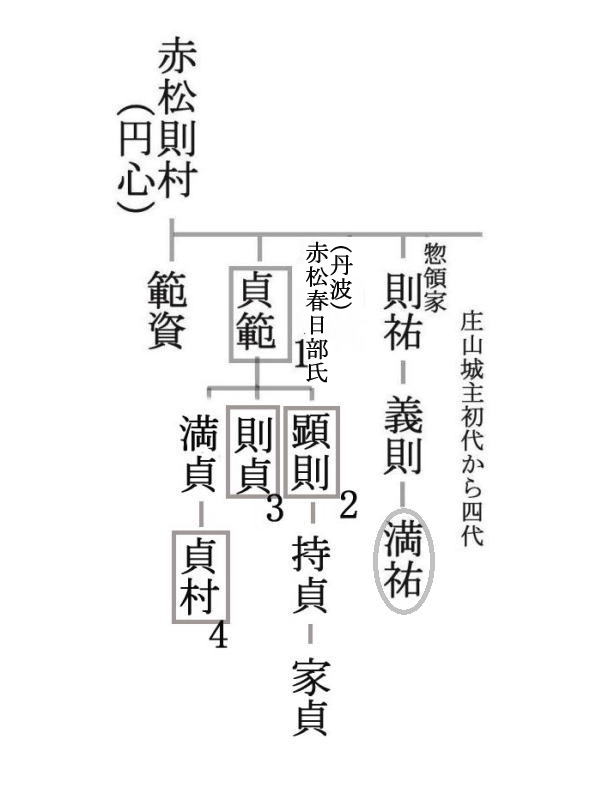

庄山城は、赤松則祐(円心)の次男赤松貞範(さだのり)によって貞和4年(1349)築城されたと伝わる。貞範は山陽道筋の姫山にはじめて縄張りを引き姫路城(平城の砦・館)を造り、その3年後にこの急峻な山に城を築いた。

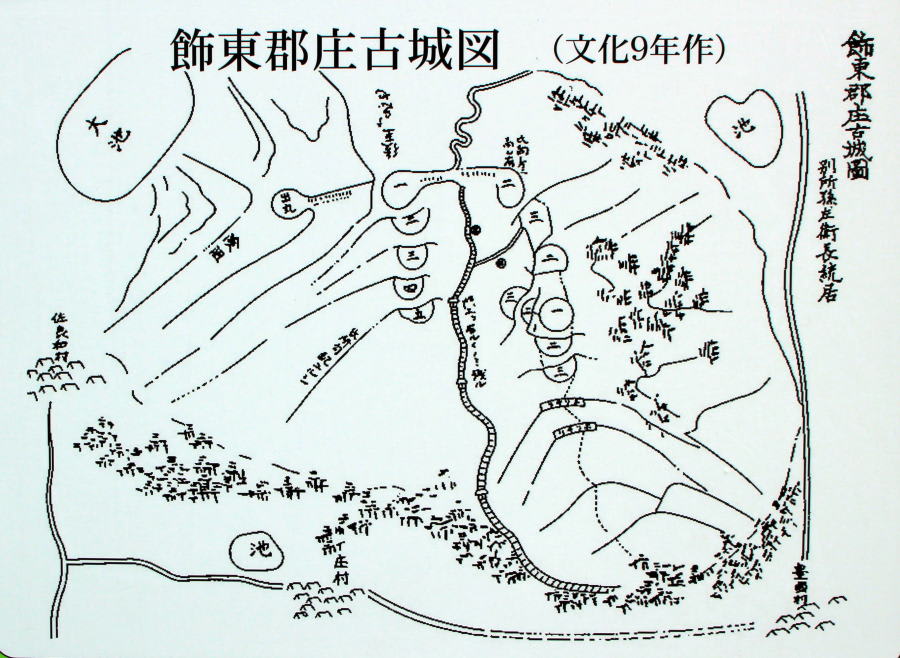

城跡は、古城図(江戸時代)によれば谷をはさんで左右両翼に張り出した尾根上に曲輪・城門・堀切等が描かれている。城山の西方には佐良和(さろお)村・南方に庄村・東方に豊国村がある。これらの村は、姫路・丹波を結ぶ丹波街道筋にあり、姫路城からでは、北東に進み市川を渡ったところに小川村があり城山麓を通り、加西郡(加西市)南部に向かう。

▼飾東郡庄古城図(文化9年1812作) 案内板より

▼ 位置図

城主の変遷

初代城主の赤松貞範が応安3年(1370)に没し、嫡子の顕則が跡を継ぎ篠ノ丸城(宍粟市山崎町)からここに移った。このあと次男則貞が継ぎ、弟満貞の子貞村に引き継がれる。この貞村は足利義満に寵愛されたことで、嘉吉の乱の原因ともなったことがよく知られている。

初代城主から4代まで(赤松系図より)

嘉吉の乱(1441)で赤松惣領家の赤松満祐が城ノ山城で自刃すると、播磨は山名持豊(宗全)の領国となり、庄山城には山名家臣原伊四郎が在城した。その後、赤松家が再興され赤松政則が播磨を平定し、小寺康職が入城した。あと、祐職・福職と相続した。享禄2年(1529)に福職は塩田城(宍粟市山崎町)へ移った。あとに入ったのは御着城主の小寺政隆であった。しかし、政隆は、浦上村重に攻められ自刃した。政職の子則職は、その翌年、摂津の合戦で村宗を破り御着城に帰った。そして、庄山城には家臣の長浜長秋が入る。

元亀・天正年間(1570~92)になると、三木城の別所氏が勢力を拡大し、この城は、別所氏の配下となり別所重棟(しげむね)が入った。しかし天正8年(1580)に三木城が落城し同時にこの庄山城も廃城となったようである。(参考:日本城郭大系)

アクセス

飾東町の谷外小学校を目指す。登山口は、山麓の旧国道の一角、小学校への細い道との交差地点に登山口がある。(194m)

▼登山ルート イメージ

▼登山口

▼谷外小学校の背後に見えるのが城山

▼城山中学校の近くの城跡説明板

薄暗い竹やぶの中を数十mほど直進したあと、左に折れ山手に向かう。しばらくすると明るくなり、山の斜面は草木が伸び放題になり、行く先に多少の不安を感じながらイバラや蜘蛛の巣をステッキで払いながら進んだ。

▼薄暗い竹やぶを進む

▼道はイバラや蜘蛛の巣が待ち受けている

▼やけにイバラが多い

9月下旬とはいえ照りつける日差しが強い。 しばらくすると、下界が見え始めた。南に広がる景色がしばし暑さを忘れさせてくれる。山の向うに海が!

目の前に今にも落ちそうな突き出した岩が現れる。この岩場周辺から小学校が眼下に見える。

▼突き出した大岩群

▼谷外小学校が眼下に

岩場を通り抜けると、東峰に到達した。幅15m四方の曲輪跡があった。端に登山記念だろうかケルン(積み石)が作られていた。

▼展望は抜群 東峰から

▼ケルン

ここから北へやや下っていく。いくつかの曲輪跡があるが、木々が邪魔をして十分探索ができない。古城図では東西の峰上に曲輪が描かれているが、その位置の確認ができない。ごそごそ中に入ろうとすると自分の居場所がわからなくなりそうで、目印のテープを確かめながら前に進むのが精一杯。

▼繁茂した木々が行く手をはばむ

▼目印のテープが頼り

ブッシュを抜けると、東方面の一部が見え始め、眼下には城山中学校が見えた。この下に続く道があったが、おそらく中学校周辺に続くのだろう。北の山は採石場となり山が大きくえぐり取られてオーストラリアのエアーズロックのようになっていた。

▼西峰から東方面の展望

▼東眼下に池に囲まれた中学校が (望遠)

▼東に見える街道と山陽自動車道

▼石切場のエアーズロック

ここまではなんとかやってきたが、この先にまだうっそうとした木々がつづき、このまま向こうの西峰に行くべきか止めるべきか迷った。というのも道がはっきりしないことと、何度も帽子が落とされるし、イバラによる手足のひっかけ傷が気になり始めたためだ。いままでいろいろ山城に登ったが、こんなことは初めてだ。しかし、この機会を逃せば次はないと思い、前進することにした。東峰の北詰めにやや広い曲輪跡を確認する。

▼西峰 あの峰まで行くかどうか迷ったが・・

西峰への渡り廊下的な尾根筋からの南北の展望はよかった。しかし西峰の上に登る道が消え、イバラに悩ませられながらようやく山頂(三角点)にたどり着いた。この周りは急勾配で道もないようなので、やむなく帰路につくことにした。

▼庄山城の谷あい ここに大手道があったのだろう

▼西峰からみた東峰

▼西峰の途中からの東・南パノラマ

▼西峰(三角点) この辺で引き返すことに

▼うるさいイバラの木

◇ 山麓散策にて

▼大歳神社(庄) ▼医王寺(庄)

▼春日野神社(塩崎)

▼昔のよすがとして・・奉納額に描かれた塩崎村の田圃図

◇山頂でキアゲハとの出会い

▼キアゲハに息を止めそっと近づく

雑 感

庄山城の説明板に、庄山城は姫路を代表する中世の城跡であると書かれているが、その代表する城跡がいまや放置状態である。

かつての登山道のほとんどが草木で覆われ、案内表示もなく登山口すらわからない状態である。谷外小学校裏には大手道があり城門跡があったようだが、今は通る人はいない。かろうじて、小学校の下の街道の脇から登るコースがあるが、草木に覆われ、イバラが行く手をはばむ。ゆえに、その尾根筋を進むのに精一杯で城探索どころではなかった。麓に住むお年寄りに聞くと昔はよく登ったものだが、今は山城を大事にしていた人たちが亡くなりこのような状態になったと話されていた。

後でわかったことだが、この庄山城には、篠の丸城主(宍粟市)がここに来たという伝承、そして黒田官兵衛が仕えた小寺氏が守った城でもあった。またその小寺氏は塩田城(宍粟市山崎町)の城主となったとも伝える。

さらに、この山麓の佐良和村の南、市川左岸(東)にある小川村は、応永25年(1418)上月聖義地頭、文明9年(1477)上月満吉知行、文明13年(1481)上月満吉知行分とある。『上月文書』、小川村は播磨の国人上月氏の所領であったことを知りえたことも収穫であった。

心残りは、曲輪跡に残された石垣や大手道の探索ができていないことであるが、この城跡を通じて赤松氏や小寺氏そして上月氏の関連を知ることができてよかったと感じている。

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます