いつもいつも「遅まきながら」の話題ですみません。

ネットを見ていて「肩揚げ・腰揚げ」ってどうやるの?というようなことが

ちらほら見えまして、やってみようかと。

なにしろかわいらしい着物には、とんと縁がない暮らしで、ついつい七五三は振袖ほど気にならず…。

ある方が「洋裁はできるのだけれど」と言ってました。

まあ洋裁も和裁も、糸で布をつなぎ合わせることにはかわりありませんが、

和裁では縫い方のキマリゴトとか、そういったことがあります。

まぁ気にせず「カタチになればいい」のなら、それでいいのですが。

見本に使うのは、もう汚れありすぎで、どうにもならない化繊の男の子の一つ身着物です。

部分なのでこれを画像で使います。トップ写真ではきれいにみえるんですけどねぇ。

模様の金は変色してほぼ全部黒くなっています。

まず、肩揚げですが、どのくらいつまむのか…。

揚げ分の寸法についてですが、これは子供の着物に限らずいえることなんですけれど、

裄、というのはウデを水平に横に伸ばしたときの首のまうしろぐりぐりから、

手首のくるぶしが隠れるところ、です。つまりウデを下にさげて「きをつけ」をすると、

袖は少し短くなります。今、なぜかやたら袖の長い服がはやっているせいか、

着物の袖口も手を下げて手の甲にかかるくらい…なんて長いのがあります。借り着のようでヘン…。

子供の場合も同じですが、子供の場合は、より少し短いめの方が、神社で手を洗うとか、

ご馳走を食べるとか、そんなときにいいんじゃないかなと思います。これはお好みですが。

とりあえず、実際の寸法より、わかりやすい数字でたとえます。

着せてみたら、袖が5センチ長かった…では、揚げは5センチです。

まず肩の幅の半分のところを、これから作る「揚げのヤマ」にします。

ここで折り返すわけですね。

そこをヤマにして揚げ分をつまみます。このとき5センチの揚げなら2.5センチつまみます。

まちがって「揚げ5センチ」とつまんだら、10センチみじかくなってしまいますよー。

てっぺんを動かないように、マチ針でとめるか、ちょっとしつけで一針ふた針止めてください。

先に…「揚げ」はつまんだ分を「二目落とし」で縫います。

二目落としは、まず表に二ミリくらいの縫い目が二つ出るように縫い、

そのまま裏に出した糸を2.5センチくらい先の方で表に出して、また表は二目小さく…の繰り返し。

表は二目がちょっと間を置いて並び、裏は長い縫い目と点が並びます。一点鎖線ですね。

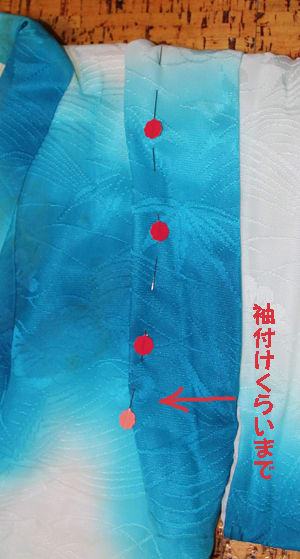

前身ごろは、肩山のみしっかり2.5センチとり、そこから先は、少しまっすぐ、

そのあとは袖付けの終わりあたりの高さまで斜めに縫います。

針がライン代わりになるかとさしてみました。

こんな感じになります。

後ろは肩山からそのまま2.5センチで、これも袖ツケの終わりあたりまで、こちらはまっすぐ。

次に腰揚げですが、どれくらい揚げるのか、これは今度は着丈になります。

揚げる分が決まったら、今度は「腰揚げのヤマ」の位置決めです。背縫いで決めます。

これは「着丈に揚げ分の半分の、更に半分…。

わかりやすいように数字でいいますと、着丈が100センチで、揚げが20センチ…だとします。

まず、100に揚げの半分10センチを足します。110センチになりますね。

これの半分、つまり55センチ。背縫いの首のところから55センチが腰揚げのヤマ、です。

ここをヤマにして、肩揚げと同じように、揚げ分をつまみます。10センチですね。

そこを縫えばいいのですが、左前身頃の衿近辺だけはちょっと手を加えます。

右前身ごろの袵から右脇、後ろ身頃、左脇、左前身頃まではまっすぐですが、最後の左前身頃の袵、

つまり一番前で柄のはえるところですね。そこだけは、衿先で1cm余分になるくらい、

つまり揚げが22センチになるように斜めに縫います。

オトナで言うと、前裾が少し上がり気味に、裾つぼまりになる着方のため…。

もうひとつのポイントは、衿の部分をそのままつまむとこんな感じに飛び出ます。

これの解消のため、写真のように、袵あたりの部分で、揚げで着ると隠れてしまう下側だけ、

ちょっとギャザーを寄せるような感じで、少し長さを縮めます。

こうすると、出来上がりが揃います。

男の子の場合は、袴で隠れますから、腰揚げの方は神経質になることはないのですが。

さて、七五三全般のイロイロとして…「男の子は5歳だけでいいかどうか」という質問を見かけます。

時には「男の子は3歳は祝っちゃいけないの」とか「3歳も祝うと義父母に言われたが」とか…。

いいかわるいか、基本的にはお祝い事ですから、男女とも祝ってもかまわないことです。

七五三の由来から言うならば…三歳は「髪置き」、五歳は「袴着」、七歳は「帯解」の儀式の変化したもの。

髪置きというのは、昔は生まれると男女とも数え三歳までは坊主ですごした…とか、

それまでは伸ばしっぱなしで、この日からそれぞれ「髷」を結うために整えたとか、

これは武家、公家の子供のしきたりで、時代とともに庶民に伝わり、混ぜ混ぜになった…です。

古い時代は、男の子がちゃんと成長するようにと、三歳までは女の髪型女の着物であったとも、

言われています。男子は「跡継ぎ」として大事だというのに、丈夫さでは女の子の方がうえだったから。

ともかく、三歳では髪、五歳では袴、七歳では帯…。

天皇家でも、五歳の「着袴の儀」では、男女とも行ないます。

宮中では女性も袴をはくのが正式ですから、袴をはき、袿を着て、はい一人前…ですね。

帯解は、オトナと同じようにちゃんと帯をする…なのになんで「帯解きなの?」

これは、子供のころは、着物に直接縫いつけた紐を、身八つ口から通して後ろで結んでいました。

この紐をとって、ちゃんと腰揚げをして帯(たとえ三尺でも)を結ぶ着方になることからです。

帯解ではなく「紐解」という地方もあるそうな。

とにかく、基本的には公家も武家も一緒にするなら、七五三全部、男女で祝ってもいいわけです。

でも私が子供のころには、すでに男の子は5歳だけ…が多かったように思いますが、

なぜそうなったのかは私もわかりません。

子供の数が多かった昔は、みんなやっていたら毎年毎年…で、たいへんだったから?

それから「掛け着」を晴れ着に使うということも、たまに質問がありますね。

もちろん、というより、そうやって繰り回して使うのが着物というものです。

お宮参りの掛け着を三歳のお祝い着に作り変えて着せるために、掛け着の色柄も考える人もいます。

たとえば、小さい子には絵羽柄は場合によって柄が大きすぎて似合わないこともあるので、

最初からおめでたい柄の小紋にしておくとか。

男の子の場合は、着物だけでなく、袴も羽織もいりますから、それは新しく作ることになります。

最近は数え年では祝わないといいますか、なにしろ二歳三歳というと、生まれ月によっても、

体格もかなり違いますからねぇ。あまり小さい子にずっしり着せるのはかわいそうな気もします。

それと、女の子は三歳の場合、帯は簡略にして「お被布」で隠してしまえるのですが、

男の子は袴をはかねばなりません。これがねぇ、息子の5歳のときもそうでしたが、

子供の体型は、キューピーさんみたいなもので、腰骨も大人のようにしっかり張っていませんし、

抱っこしたりだけでも袴がどうしてもズリ落ちる、のです。

羽織を着れば見えませんから、サスペンダー使うといいです。

いかにもでいやなら、着物と袴、みえないところで安全ピンで留めてください。

袴の腰板の両脇と、前の脇くらい、これでずいぶん違うはずです。

ズリズリ下がってきているのに親が気がつかず、踏んで転ぶこともありますから。

今月は土日になると、あちこちで晴れ着の子供たちが見られますね。

この変な秋、とにかくどの日も子供たちには優しく晴れてほしいと祈っています。

追記…新しく情報を頂きました。

肩揚げの山は、衿肩の開き止まりではなく、背中心と袖付けの真ん中の方がバランスがいい。

山は、気持ち袖付け側にずらす。

こういうものは、ほんとに「かっこもん」ですから、きれいに見えるように縫ってあげたいものです。

やのめ様、ありがとうございました。

着物ってなかなか大変なんですね。

だから最近着物姿が少ないのかも・・・

そういう私も 袖を通さない着物が眠っています。

すごく丁寧に書かれてあるので役に立ちます。

孫の寸法を直すときしっかり目もしての乞いs手おきますね。感謝です。

多分、着ちゃったら分かりませんけど。

腰上げの端っこは、「この方が着やすいよね、踏まないし」とか言って、上前も下前もちょっと多めに上げたように思います。

ネットの質問なんかを見ていると、三歳だと男の子も袴なしで被布にすることもあるようですね。

こうすれば本当に格好のいい揚げに

なりますね。

私の実家で三歳と七歳の祝い着を

用意してくれましたが

孫は男の子

外孫とはいえ 三歳・五歳とお祝いしたい

でも

嫁入り先近くのチェーン店の写真館で

借り衣装を着て 終わりという事になるんだろうなぁ

そして 3歳の時は洋服かと・・・

和裁をしておりますので、気になったところを。

肩揚げの山は、衿肩の開き止まりではなく、背中心と袖付けの真ん中の方がバランスがいいと思います

それと、前身ごろ側の揚げの分量を減らすのは、子供は鳩胸ですから、窮屈にならないように、との気遣いかとおもいます

山は、気持ち袖付け側にずらします

呉服屋さんや仕立てやさんに依頼すれば、簡単に出来上がって来る「揚げ」ですが、ご家族の方が時間をかけてしてあげられたらとてもいいですね

わざわざ来づらくしているようなこともあって、

もっと楽に楽しくきてほしいなぁと、

いつも思っています。

「揚げ」、新しい情報をいただいたので、追記しました。

ご覧ください。

こうでなければいけない…ではないと思いますね。

見た目とか、バランスとか…。

数え出やると、着物があるいてるみたいな

小さい子もいますよね。

袴の儀は5歳ですから、3歳は着物だけでもいいんじゃないでしょうか。

「かっこもん」って、母がよく言ってました。

イミがよくわかる言葉ですよね。

最近は「お参り」よりも「記念写真」メインで、

前撮りとか、大人並ですね。

できれば着物で…と思っても、外孫さんじゃ、

もめたくはなし…ですねぇ。

説明、わかりやすいですか?

書いてて「これだわかるかぁ」とか、いつも悩んでます。

プロの情報、ありがとうございます!

さっそく追記させていただきました。

結局、自分たちで何もかもやっていた時代は、

課程でやりやすいように…なんて、親から子につたわったのでしょうね。

昔のように、お下がりを順番に…なんていうことが

少ないですから、いきなり呉服屋さんのきれいなの、

で、どうなっているのかも気にしないように、

なってしまっているんでしょうね。