オークションに出まして、入手しました。

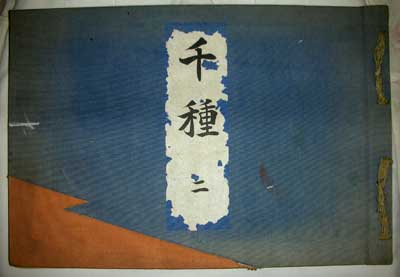

「千種 二」とあるからには「一」もあったのでしょうね。

本というより写真集ですが、何しろ昭和初期のため全部モノクロ。

カラーでみたかったところです。

発行しているのは、京都の「芸艸堂」さん。

こちらが後ろの証紙、お値段なんと「拾貮圓」です。

芸艸堂といえば「版画」、京都で明治時代から多色刷りの版画で、

本を作ってきた会社です。

今でもデパートの「京都展」などでは、

美しい版画のはがきや色紙などを展示販売しますので、

行かれるときは必ず覗いています。

そのくせ本家本元には、まだ行ったことがない…

京都市役所からもう少し北にあります。今度いこっと…。

さて、この本は説明によれば「京染員呉服悉皆同業組合」の、

創立二十周年記念競技会に出陳された逸品の一部…だそうです。

「競技会」というからには、受賞作品もあるのでしょうが、

これにはそこまでは書いてありません。

ひたすら「着物」が並んでいます。

たとえばこんなの、黒地か紺地か濃紫か…そこに鳩です。

近代ですと、花の中に鳩が…という感じになるかと思いますが、

これは鳩のみ。昭和初期は、意外とこういう大胆なのありますね。

こちらは地の色が薄い訪問着と思われます。

ナニこの柄、シッポ?…私最初は「天の橋立」かと思いました。

これ、「船橋」です、いえ地名ではなく、その語源の「船の橋」

「舟橋」、こっちですかね。

ちょっとズーム・イン。

ちゃんと船でしょう?細かいですね。

昔、橋をかけられないところに、古い船を並べてそれを橋がわりにしたと…。

実際にはこんなにたくさん船を並べることはなかったでしょうけれど、

この細かさがすごいですね。向こうの岸はかすんでいます。

もうひとつはあの「因幡の白兎」のお話を思い出しました。

ひょっととしてこれは「さめ」かいな?とおもって拡大したら、

船だったわけで…。因幡の白兎か、天の橋立か、見立てかもしれませんね。

それにしてもこちら岸は、着物の真後ろ一番下、そして右肩うしろには

遠景の山…真ん中なんにもなし、着物を見事にキャバスにしてますね。

こちらは羽織です。

背中の蝶、おっきいですねぇ。アクセントなんてレベルじゃありません。

下のほうの柄のほうが「おそえもの」の感じがします。

今の時代なら、下のほうの模様だけだと思いますね。

着物というのは、洋服ほどの早くて著しい流行はありませんが、

少しずつ変わっていっているのも確かです。

江戸末期から明治にかけての小さくて地味な感じ、

大正のあでやかで華やかな色柄、それをまだ受け継いでいるこの時代、

大胆なものはとても大胆に、古典的なものは荘厳なまでに重厚に、

そして洋風はあくまでモダンに…。

実はもっともさまざまあって、まさに「模様の百花繚乱」です。

そういう時代だったのでしょうか。

かえすがえすもカラーでないのが惜しいです。

思いっきり暑くなりました。

やっと陽が落ちたので、水撒いてきます。

もぉ~~風まであったかいんだもーん。

「千種 二」とあるからには「一」もあったのでしょうね。

本というより写真集ですが、何しろ昭和初期のため全部モノクロ。

カラーでみたかったところです。

発行しているのは、京都の「芸艸堂」さん。

こちらが後ろの証紙、お値段なんと「拾貮圓」です。

芸艸堂といえば「版画」、京都で明治時代から多色刷りの版画で、

本を作ってきた会社です。

今でもデパートの「京都展」などでは、

美しい版画のはがきや色紙などを展示販売しますので、

行かれるときは必ず覗いています。

そのくせ本家本元には、まだ行ったことがない…

京都市役所からもう少し北にあります。今度いこっと…。

さて、この本は説明によれば「京染員呉服悉皆同業組合」の、

創立二十周年記念競技会に出陳された逸品の一部…だそうです。

「競技会」というからには、受賞作品もあるのでしょうが、

これにはそこまでは書いてありません。

ひたすら「着物」が並んでいます。

たとえばこんなの、黒地か紺地か濃紫か…そこに鳩です。

近代ですと、花の中に鳩が…という感じになるかと思いますが、

これは鳩のみ。昭和初期は、意外とこういう大胆なのありますね。

こちらは地の色が薄い訪問着と思われます。

ナニこの柄、シッポ?…私最初は「天の橋立」かと思いました。

これ、「船橋」です、いえ地名ではなく、その語源の「船の橋」

「舟橋」、こっちですかね。

ちょっとズーム・イン。

ちゃんと船でしょう?細かいですね。

昔、橋をかけられないところに、古い船を並べてそれを橋がわりにしたと…。

実際にはこんなにたくさん船を並べることはなかったでしょうけれど、

この細かさがすごいですね。向こうの岸はかすんでいます。

もうひとつはあの「因幡の白兎」のお話を思い出しました。

ひょっととしてこれは「さめ」かいな?とおもって拡大したら、

船だったわけで…。因幡の白兎か、天の橋立か、見立てかもしれませんね。

それにしてもこちら岸は、着物の真後ろ一番下、そして右肩うしろには

遠景の山…真ん中なんにもなし、着物を見事にキャバスにしてますね。

こちらは羽織です。

背中の蝶、おっきいですねぇ。アクセントなんてレベルじゃありません。

下のほうの柄のほうが「おそえもの」の感じがします。

今の時代なら、下のほうの模様だけだと思いますね。

着物というのは、洋服ほどの早くて著しい流行はありませんが、

少しずつ変わっていっているのも確かです。

江戸末期から明治にかけての小さくて地味な感じ、

大正のあでやかで華やかな色柄、それをまだ受け継いでいるこの時代、

大胆なものはとても大胆に、古典的なものは荘厳なまでに重厚に、

そして洋風はあくまでモダンに…。

実はもっともさまざまあって、まさに「模様の百花繚乱」です。

そういう時代だったのでしょうか。

かえすがえすもカラーでないのが惜しいです。

思いっきり暑くなりました。

やっと陽が落ちたので、水撒いてきます。

もぉ~~風まであったかいんだもーん。

その頃の柄ゆきが分かる貴重な本ですね。

本当にカラーだったらきれいでしょうにね。

こういう本は、たまーに出ます。

昔の着物の柄を見たいと思っている私には

宝物です。カラーだったらいいのにねぇ。

色ぬっちゃおうかなぁ。