さて、七夕飾りも今日、外にコジンマリと飾りました。

数日は雨の心配はないとのことで、しばらく出しておけそうです。

飾りのために、折り紙のごっちゃり入った箱を出したわけですが、

しげしげ見ていてふと「着物の柄」について思いつきました。

以前から「柄の名前」について、何か書きたいなぁと思っていたのですが、

柄のたに着物を何枚も出して並べるのはたいへんで、

そのつど「これはナントカ柄」…と説明するくらいしかできませんでした。

ところが、折り紙の「和柄」を見たら、なんだこれでできるじゃん、と。

といっても友禅柄と、友禅柄もどき、なので、まぁ基本的に…という程度ですが、

柄の名前、少し書いてみましょう。

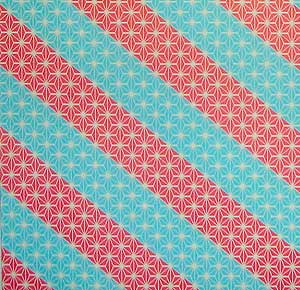

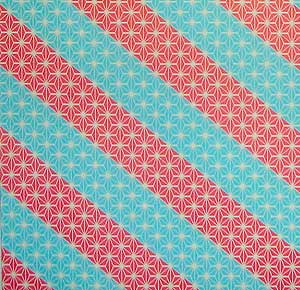

まずは、こちらは「手綱柄」、下地には白の麻の葉柄がありますが、

青と赤など二色三色でこのように斜めになっている場合は「手綱」といいます。

八百屋お七の帯などで見かけますね。

今の時代では、実際には着物より小物に使われる柄です。

こちらはちょっと見づらいのですが、パッと見ると「六角形」が感じられます。

でも、実は、左上の白い線で書いたところのように、

六角ではなく「ダビデの星(六芒星)」みたいな星型が見えます。

こういう具合に横の直線に対して、右と左から斜めの線が交わる、

それで現れる連続柄です。これは「籠目」といいます。

網代と間違えやすいのですが、網代は竹の普通の駕篭、漁に使う網の形、

この籠目は、農家の人が背中に背負う籠の目です。

元々は「呪具」として使われた編み方だとか…。

こちらは下の白い線で書いてあるのが「紗綾型」、

織り染めのどちらにも地模様などに使われます。格調高い柄です。

この場合は、上に赤い小花を散らしていてかわいいですね。

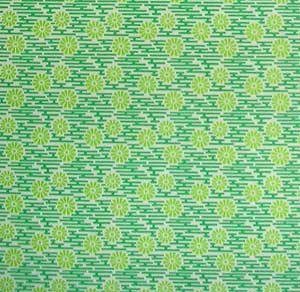

こちらは、散っている菊らしき花は、ちっとこっちへおいといて、

合間の濃い緑色の模様を見てください。小さくて見づらいですけれど。

このカタカナの「ヱ」に見えるところから、「ヱ雲」とか「ヱ霞」といわれます。

振袖の華やかな花などの合間に描かれたりします。

またこの「ヱ雲・ヱ霞」だけを大きくぼかして裾模様などに使うと、

やわらかさの中にも上品さの漂う柄になります。

小紋柄のひとつ「冊子柄」、本が閉じられたり開かれたりした状態で

散らされています。羽裏や襦袢に使われるときは、

表紙の絵だとか「本の題」まで、きれいに書かれていることが多いです。

私の好きな柄のひとつです。

好きなものですからみていただきたーい、というわけで、「冊子柄」はこちら。

冊子柄1 冊子柄2

こちらはちょっとかわった、これこそ「網代」。

笛が斜めに規則正しく並んでいます。

ちょっと画面から離れてみると、網目のように見えますね。

この笛の並びによる網代で囲まれた中には「分銅」柄。

分銅は、天秤ばかりで「金や銀・銅」などを測るためのもの、

したがって「財」をあらわすということで、縁起のいい柄です。

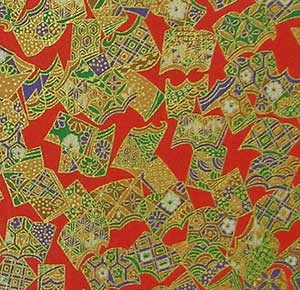

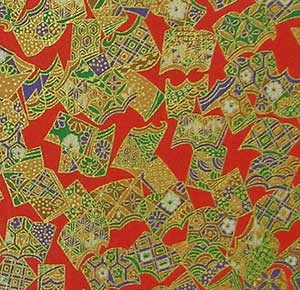

こちらは「裂取り(きれどり)」もしくは「裂嵌め(きりばめ」。

元々茶道具をいれるものとして、名物裂といわれるものを、

パッチワークして使われた仕覆の柄を模しています。

実際の着物や帯に使われるときは「全く別の柄のハギレを継ぎ合わせた」柄、

ですが、元々の出自が「名物裂」ですので「切れどり」や「切りばめ」ではなく

「裂取り」「裂嵌め」といわれるわけです。

一枚の着物や帯の中に、いろいろな柄が入れられますので、

はめ込まれる生地によっての変化を楽しめる柄です。

着物の柄というのは、基本となる名前がついているものが多いです。

別に名前など知らなくても着物は着られるし、

買うときもこまることはそうそうありません。

でも知っていると、それを考えるのが楽しみになります。

なにかいわれがあるんだろうか、何か見立てになっているのだろうか…、

そんなことを思いながら、みちゆく人の着物の柄を眺めたり?

すでに終わったオークションなのですが、

ものすごく面白い柄を見つけまして、競りましたが負けました。

福沢さん3枚と引き換えなんて…デキナヒ…。

こんな柄の「こどもの着物」、さて、何の見立てか…。

アメリカ国旗に黒船に駕篭、とくれば「唐人お吉」が浮かびます。

まぁ、黒船見たさに駕篭に乗って遠路はるばる来る人もいた、

それほど騒がれたものだ、ということかもしれませんが…。

だって子供のきものですしねぇ…。これが細かい柄ならともかく、

「カマ柄」ですよ。カマ柄については、クリックして過去記事をご覧ください。

どーんどーんと大きくてハデハデ。

ほしかったですねぇ、いや、着やしませんよ、ほんとですってば。

(じゅばんにして着たかも、いや、それもないってばぁ)

数日は雨の心配はないとのことで、しばらく出しておけそうです。

飾りのために、折り紙のごっちゃり入った箱を出したわけですが、

しげしげ見ていてふと「着物の柄」について思いつきました。

以前から「柄の名前」について、何か書きたいなぁと思っていたのですが、

柄のたに着物を何枚も出して並べるのはたいへんで、

そのつど「これはナントカ柄」…と説明するくらいしかできませんでした。

ところが、折り紙の「和柄」を見たら、なんだこれでできるじゃん、と。

といっても友禅柄と、友禅柄もどき、なので、まぁ基本的に…という程度ですが、

柄の名前、少し書いてみましょう。

まずは、こちらは「手綱柄」、下地には白の麻の葉柄がありますが、

青と赤など二色三色でこのように斜めになっている場合は「手綱」といいます。

八百屋お七の帯などで見かけますね。

今の時代では、実際には着物より小物に使われる柄です。

こちらはちょっと見づらいのですが、パッと見ると「六角形」が感じられます。

でも、実は、左上の白い線で書いたところのように、

六角ではなく「ダビデの星(六芒星)」みたいな星型が見えます。

こういう具合に横の直線に対して、右と左から斜めの線が交わる、

それで現れる連続柄です。これは「籠目」といいます。

網代と間違えやすいのですが、網代は竹の普通の駕篭、漁に使う網の形、

この籠目は、農家の人が背中に背負う籠の目です。

元々は「呪具」として使われた編み方だとか…。

こちらは下の白い線で書いてあるのが「紗綾型」、

織り染めのどちらにも地模様などに使われます。格調高い柄です。

この場合は、上に赤い小花を散らしていてかわいいですね。

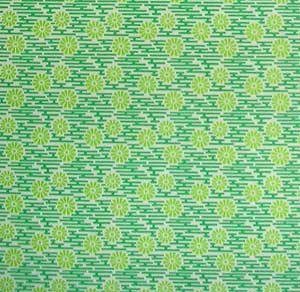

こちらは、散っている菊らしき花は、ちっとこっちへおいといて、

合間の濃い緑色の模様を見てください。小さくて見づらいですけれど。

このカタカナの「ヱ」に見えるところから、「ヱ雲」とか「ヱ霞」といわれます。

振袖の華やかな花などの合間に描かれたりします。

またこの「ヱ雲・ヱ霞」だけを大きくぼかして裾模様などに使うと、

やわらかさの中にも上品さの漂う柄になります。

小紋柄のひとつ「冊子柄」、本が閉じられたり開かれたりした状態で

散らされています。羽裏や襦袢に使われるときは、

表紙の絵だとか「本の題」まで、きれいに書かれていることが多いです。

私の好きな柄のひとつです。

好きなものですからみていただきたーい、というわけで、「冊子柄」はこちら。

冊子柄1 冊子柄2

こちらはちょっとかわった、これこそ「網代」。

笛が斜めに規則正しく並んでいます。

ちょっと画面から離れてみると、網目のように見えますね。

この笛の並びによる網代で囲まれた中には「分銅」柄。

分銅は、天秤ばかりで「金や銀・銅」などを測るためのもの、

したがって「財」をあらわすということで、縁起のいい柄です。

こちらは「裂取り(きれどり)」もしくは「裂嵌め(きりばめ」。

元々茶道具をいれるものとして、名物裂といわれるものを、

パッチワークして使われた仕覆の柄を模しています。

実際の着物や帯に使われるときは「全く別の柄のハギレを継ぎ合わせた」柄、

ですが、元々の出自が「名物裂」ですので「切れどり」や「切りばめ」ではなく

「裂取り」「裂嵌め」といわれるわけです。

一枚の着物や帯の中に、いろいろな柄が入れられますので、

はめ込まれる生地によっての変化を楽しめる柄です。

着物の柄というのは、基本となる名前がついているものが多いです。

別に名前など知らなくても着物は着られるし、

買うときもこまることはそうそうありません。

でも知っていると、それを考えるのが楽しみになります。

なにかいわれがあるんだろうか、何か見立てになっているのだろうか…、

そんなことを思いながら、みちゆく人の着物の柄を眺めたり?

すでに終わったオークションなのですが、

ものすごく面白い柄を見つけまして、競りましたが負けました。

福沢さん3枚と引き換えなんて…デキナヒ…。

こんな柄の「こどもの着物」、さて、何の見立てか…。

アメリカ国旗に黒船に駕篭、とくれば「唐人お吉」が浮かびます。

まぁ、黒船見たさに駕篭に乗って遠路はるばる来る人もいた、

それほど騒がれたものだ、ということかもしれませんが…。

だって子供のきものですしねぇ…。これが細かい柄ならともかく、

「カマ柄」ですよ。カマ柄については、クリックして過去記事をご覧ください。

どーんどーんと大きくてハデハデ。

ほしかったですねぇ、いや、着やしませんよ、ほんとですってば。

(じゅばんにして着たかも、いや、それもないってばぁ)

とんぼ様ですね。それにしても柄にお詳しい!

私は大まかなもの少しぐらいしか分かりませんわ。覚えてるつもりでもウ~~ンなんだったっけかなとすぐには出てこない・・・悲しい。

見てるだけで楽しいです。

なんだか無条件に好きな柄ってありますね。

わたしは鶴に弱いんですが、宝尽くしとかも大好きです。

黒船にアメリカ国旗に駕篭・・・どこのお嬢さんが着ていたものか判りませんが、大注目だったのでは??

帯はどんなものを・・・と想像が膨らみますね。

是非じゅばんにして着て頂きたかったです

(笑)

突然お邪魔してすみませんでした~

オークション5年やってる成果…

だと思います。元々柄の名前を覚えるのは

すきだったんですが、当時は自分の好きな柄、

持っている着物の柄しかしりませんでした。

知ると面白いものです。

おつう様

おじゃまだなんて、とんでもない。

遊びに来てください。

無条件に好きな柄、ありますね。

私も宝尽くし、好きです。

扇子も、真夏に「宝尽くし」柄で、

パタパタあおいでます。

この「黒船」、どんな帯締めたんですかねぇ。

子供といっても10代なかばかと思います。

よく着ましたねぇ…ホント。