着物の柄と言うのは、およそ柄にしないものはない…

というくらい(ちとおおげさですが)、なんでもあり…です。

単に、洋服にはない御所車だの、几帳柄だの…というようなことだけではなく、「人の柄」もそのひとつ。

もちろん、洋服にも「人物柄」はあると思いますが、着物には羽裏とかじゅばんとか、

見せるようで見せない、見えないようで見える…という、微妙な位置づけのものがあることも、

独特の「人間の描いてある柄」というのが、多い理由のひとつだと思います。

なんか小難しいことを言いましたね。

とりあえず、簡単に言えば「着物の柄の人物柄」っておもしろいよ…ということです。

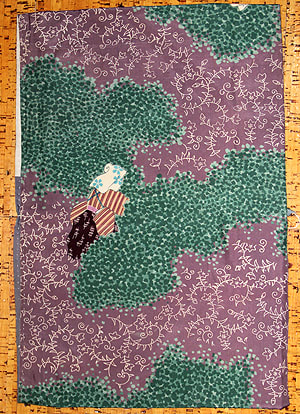

トップは何の柄でしょう。なんか…藪をかきわけて、女の人が入ってく??

ズームしてみますと…なにやら「お仕事中」

お仲間がいます。

これの題は「茶摘み風景」でした。言われてみれば…ですね。

茶摘みという歌がありましたね。

♪ 夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が繁る

八十八夜は、立春から数えて八十八日のこと。今年は5月1日…だったかな。

上の歌では、最後に「あかね襷にすげの笠」となっています。

お茶屋さんのポスターなんかで見る、絣の着物に赤い襷、菅笠をかぶった女性…ですね。

まぁアレが茶摘みのユニフォーム…と決まっているわけではなく、

お茶の歴史はなにしろ平安時代から…というくらい古いですから、

茶を育てその葉を摘むという労働は、その時代その時代の「労働着」で行われたわけです。

変わらないのは、日差しの中の外仕事であることから、たすき、あねさかぶり、手甲脚絆でしょうか。

着物だけだったかもしれないし、モンペもはいたことでしょう。

つまり、この絵は「茶摘といえば」の定番スタイルではなく、ある茶畑のある日の当たり前の風景…です。

木綿関係の本を読んでいると、

昔の農家の人たちは、ただ働くだけで、楽しみもおしゃれもないように思えるが、実はそうではない。

刺し子やこぎん、端縫いや刺繍、家織り手染め…そういった「手仕事」で、

労働着である絣の着物やモンペ、前掛けやあねさかぶりに美を競った…と言うことがかいてあります。

女はどこでも「美しいもの」を見出せるんですよね。

このお茶摘みの人たちも、花柄の手ぬぐいや、自分で織った絣などで、オシャレをしているのだと思います。

緑一色の茶畑の中で、くっきりした絣柄やにぎやかなてぬぐいは、きっとめだったことでしょう。

そんなふうに思ってみていると、茶摘みをしているこの人たちに「お茶がはいったよー」と、

声をかけたくなります。いっせいに振り向いた彼女たちは、どんな顔なんでしょうねぇ。

これは「うそつき」もしくは「胴貫」じゅばんの袖だったようですが、その前は「羽裏」と思います。

袖分だけ使ったんですね。裏は木綿、、中は木綿でも、見える袖口だけは、ちゃんとちりめん。

振りも少しでもきれいな布を、と胴裏ものか、白い絹が使ってあります。

幅が違っても、素材が違っても、形を整えることに気を使った、昔の人の仕事ですね。

これは汚れもあまりありません、というより目立ちませんし、地味なようでポイントはくっきり…ですから、

バッグの中袋などにいいとおもいます。

あけたらチラリと「あねさかぶりのきびきび働く女性が見える」なんてね。

着物の柄って、ほんとに「なんでもあり」で、どれも魅力的です。

姉さんかぶり、母もよくやっていました。

残念ながら「○○酒店」なんて、

色気もそっけもない手ぬぐいでしたけど。

働き者のお姉様方は それぞれ思い思いの手拭いで姉さん被り

お洒落の見せどころですね。

面白いですよね。

手先がちゃっちゃとお茶を摘んでる気がします。

着物の柄って、いわくがあったり由来があったり、

またそれも楽しいですね。

彼女たちにお茶を出したら、淹れ方がヘタっていわれそうです。

凄くリアルな感じで絵を見ているようです。

確かにこうした物は洋服にはないでしょうね。

着物って本当に不思議な世界だと思います。

着るものにこれだけイロイロな柄があるものって着物だけなのではないでしょうか?

振り向いた彼女たちの顔を見てみたくなりますねえ。

あの機械は味気ないですねぇ。

効率はいいのかもしれませんが…。

お茶のパッケージに「手摘み」とあると、

あっ買おうかな、と思っちゃいます。

袖二枚分しかないので、大事に使おうと思います。

していました。

ほんとうにこの絵の様な格好で。

指先はアクで黒くなっていました。

最近は大きな袋を付けた機械の摘み取り

に変わって、こういうお茶摘みは滅多に

見なくなりましたね。

懐かしいです。

色目も柄も素敵ですね。