これから田んぼに水が入ろうかという季節に「実りの秋」の柄で・・。

でも、手に入れたばかりなのです。とても気に入ってます。

稲穂にすずめに鳴子・・、定番と言えば定番ですが、

こんな風に大きく並べるのは、やはり着物より襦袢柄でしょうねきっと。

ついでのことに「かかしさん」も・・・。

昔の着物柄での「かかしさん」はだいたいこんな図柄が多いです。

特徴は「ボロ笠・竹でできた弓矢・けっこういい柄のボロ着・そして後ろ姿」

これは襦袢の背中の柄なのですが、大人物着物に描かれるかかしは

「へのへのもへじ」がありません。探しているんですけどねぇ。

けっこう柄のいいボロ着・・というのも、やはり着物の柄だからでしょう、

細かい小紋柄とかが多くて、このかかしさんの着物も、右側芥子色っぽいところは

「寿」と言う字が小さく書かれた小紋柄です。

歌舞伎などでも「島流しの俊寛様は、錦のボロを着てござる」と言われます。

髪もひげもぼうぼうに伸びた流人が、つぎはぎだらけの着物をきている・・

でもそばによってみると全部「綾錦」のボロ、お芝居のおもしろいところですね。

鳴子もかかしも、要するに害鳥を追い払うための道具ですが、

かかしは古事記にもでてくるそうで、農耕民族の日本では、

稲作の始まりと同時に、活躍を始めたのでしょうね。

元々「鳥追い」には「人の形をしたものを立てておどす・鳥の嫌がる臭いを

ふりまく(動物の屍骸や内臓、獣の毛皮などを竹などに刺して立てておく)・

音を出しておどす」という三つの方法が使われたそうです。

このまえテレビで「カラスの撃退方法」でしたか、人間の髪(床屋さんで集収)を

束にして置くとカラスが近寄らない・・という実験をしていました。

これは昔からやっていたことなだったんですね。

鳴子は「音」で脅す方法ですが、絵馬のような形の板に竹筒をぶらさげ、

これを紐につるしてそのひもを稲のまわりや間に通しておく。

風がふいて揺れても鳴るし、鳥がとまっても鳴る・・というわけですね。

時代劇などでは、お屋敷の床下などにも、この鳴子が張られ、

忍び込んだ忍者や盗賊が、これに引っかかって見つかる・・

なんて場面があります。家の「セキュリティー」でもあったんですね。

いまや「鳴子」といえば、高知はよさこい祭りの楽器・・として有名です。

あれは小型の鳴子で、柄がついていて手に持って鳴らすわけですが、

元祖「田んぼの鳴子」を知っている人は、もう少ないでしょうねぇ。

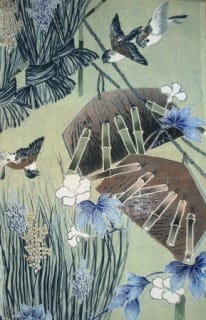

さて、もうひとつ一番上の写真ですきなところ、染めの「ぼかし」のワザです。

これは「鳴子」の下辺りのはっぱ、この時代のちりめんに染められた柄には

よくこの「ぼかし」が使われています。

この写真は昨日の「うずら」ですが、こちらの葉の紫と緑のぼかし具合は

もう絶妙の色と分量だと・・。

もうひとつおまけに、これは錦紗の着物のはぎれです。

ちょっと目立ちませんが、向こう側の花びらの根元に、わずかに入った青が、

全体としては平面的な模様なのに、わずかに立体感をだしていて、

ひきたっています。

錦紗や鬼しぼのきものが当たり前に着られていた時代の着物の柄は、

この花や葉の部分の美しいぼかしが、とても美しく、

私はこの部分だけでほれ込んでしまいます。

今もぼかしの技術はたくさん使われているのに、

どことなく違うのはなぜでしょうか。

模様と染めの変遷・・なんてことも、これから調べていきたいと思っています。

まずはただもう、見てため息ついて楽しむところから・・・。

実りの秋の柄とっても素敵!!

色留袖や訪問着の裾模様に

してもいいのではと思って

ついつい見とれ、想像して

しまいました。

でも着物だと鳴子はもう少し

小さめがいいですね。

このままの大きさだと、歩いたらカラカラと

鳴りそうですよね。「あっとんぼが来た!」なんて。

建て替える前の我が家は、セキュリティの為に、

廊下等の床は、全て鴬張りにしてありまして、

そうっと歩いてもギーっと音が鳴る仕組みになって

いました。

って、ウソです!(笑)

築40年以上は経っていた家ですから、あちこちと

きしみ音がしていて、雨漏りがひどくなった為に、

蓄えもないのに建て直す事になったのです。

十数年前の話で、金利も工事費も一番高い時期でした。今の金利が、うらめしいなあ~!

ところで、とんぼちゃんも息子さんも風邪治られた

ようで良かったですね。ホバリングできるかい?

きょうの横浜も、天気は良いのに風が冷たく、

気をつけないと、ホントに病気になりそうだよね。

オイラも明日はまた頑張る日や!

とんぼちゃん、また飛んできてや!(笑)

ほとんどの人が着物姿、よりどりみどりの着物の洪水!

目をそばだてる柄もないというよりも、あまりに着物が多すぎて、結局みんな目立たない、案山子の柄でもあろうものなら目だったことでしょう、

それぞれに立派な着物なのでしょうが、こんな個性あふれる柄は現代ではないような気がします。

目だったら困るのかしらと思うほど・・・

昔の着物って本当に自由、なんでもありですよね。

個性、個性と掛け声は聞こえてくるけれど、着物に限らずお茶全般で、水準は高いけれど、強烈な個性はない時代ではと思うのは私だけ?

「鴬張り」、我が家もでしたよ。

夜遊びしたくて、そっと抜け出す・・

なんてこともできず?!(シテナイシテナイ)

カゼはご心配かけました。息子はすっかり元気、

でも私のほうは、まだセキでたりしてます。

千様のブログ、ちゃんとおじゃまは

させていただいてますよぉ。順調順調・・ですね。

たーくさんの方がお書きになってらっしゃるし、

読んで楽しませていただいて、でおわっちゃってて。

また書かせていただきますね。リポートもせねば?!

蜆子様

個性というのも、難しくなりましたね。

ただの変わり者にみられちゃったり。

私、あんまり人の着ない柄ってのが好きです。

目立ちたがり・・なんですかね。