今回のあれこれを書いているうちに、あれも気になる、これもそうそう…と、

それでなくとも元々が、とっチラかった人間なのに、いまや台風の跡のようなアタマの中でござりまする。

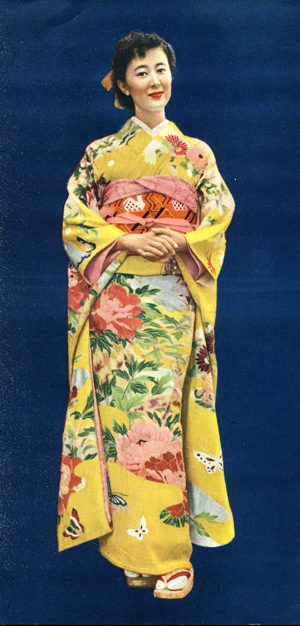

これといった写真がありませんで、トップは古い本からのアップ。

さて誰でしょう。今話題になっている「岸 恵子」さんです。振袖、初々しいですね。

昭和28年の本です。

さて、昨日書いていて、ふっとあっこのことも…と思ったのが「おはしょり」のことでした。

いえ、おはしょりのことを考えていたら、またホレ、私のことだから、

あちゃこちゃ広がって…えぇと私はナニを書こうとしていたのかな?になっていきます。

で、とりあえずまず「おはしょり」って、ちょっと前まではけっこういいかげんだった…ということ。

これもまた以前に書いていまして、写真も出しています。もう一度アップ。

このころは洋装に押されていく着物をなんとかしようと、スマートとかかわいいとか、そっちが先??

つまり、着姿の写真を撮るのに、おはしょりは重要ポイントじゃなかったんですね。

そもそもおはしょりは、元々はほんとに「はしょって」いたから「おはしょり」と言います。

コレは着物の丈と帯の巾によるものですが、裕福な家庭の「働かなくていい女性」は、

お引きずりの着物を着ていました。「お引き」というと、芸者さんのあのながーいのを思いますが、

あそこまで長くはありません。今着ている着物をおはしょりしないで着た長さ。

つまりこんな感じ。帯は丸帯ですから幅広です。

これで例えば「○○神社にお参りに」…なんてときは、これで歩けば当然ズルズル。

だから帯の下でたくしあげて、腰紐やしごきで結んで「はしょり」、着物をブラウジングさせて着たわけです。

見づらいですが、こんな感じ。

こちらの写真たぶん明治期、お母上サマは、当時は丸帯ですから、中へもう押し込んでる感じ。

二人のお嬢様は、子供でもしごきを結んであげています。

今、七五三の場合は「揚げ」をして、しごきはすっかりお飾りになっていますが…。

花嫁さんの帯の下に結ぶ「抱え帯」も、元は同じです。

着物の歴史には、おもしろいこともありまして…いや、おもしろがってはいけないのですが…。

まず、明治維新で、人々の生活は徐々に変わり始めました。

なんたって昨日までちょんまげに裃、丸髷にお引きずり…だったのに、

馬車は走るわ、鉄道も通るわ、ガス燈はつくわ、牛なべにアイスクリーム…。

そりゃぁカルチャー・ショックだったと思います。

それでも、そういうものがすぐに全体に浸透するわけではありません。

そこで、大正にはいると「生活改善運動」というのが始まります。コレは「お国の方針」でもありました。

大正8年に「生活改善展覧会」というものが開かれまして、衣食住について、もっと洋式をとりいれ、

合理的かつ衛生的な暮らしをしましょう…と、アピールしたわけですね。

コレがきっかけで翌年「生活改善同盟会」なるものが発足、その中で「衣」についてもあれこれ

意見交換がなされたわけです。このとき、洋装を推し進める…という意見も多かったようですが、

女性については「時期尚早」となった…というのが、物のホンによるところです。

さて、とりあえずそういう気風が強まり、また実生活でも着物ズルズル引きずって暮らしていられない状況や、

自由…という風潮も始まっていたと思います。それで今までの和装で、改善されるべきところ…となって、

帯や着物の着方などが少しずつかわっていった…わけですね。

まずはそれまでの丸帯に比べて、らくに締められる「袋帯」ができ、同じころに「名古屋帯」が考案され、

先におはしょりを作って、さっさか歩き、ちゃっちゃと動く…

女性の着物もすこしずつ「軽快」になっていったわけです。

一体何の話だったか…。

そうそう、おはしょりですが、なぜ昭和のまだ初めのころは、おはしょりは、さして気にされなかったのか。

つまり「順番」ってことですね。あの写真のころは、洋装の台頭で、着物は押され気味、

「気味」どころじゃありません。存続が危うい…と、すでに危機感があったわけです。

そこで「洋服」のように、写真もみんなモデル立ち、衿は抜かずに苦しいほどきつくあわせて、

元々寸胴が一番のはずの着方を変えてウエストシェイプし…と、ムリクリな着方をやってみた…。

そのときのおはしょりは「あればいい」物だったわけです。フリルのひとつ、みたいな?

上の広いおはしょりのクリーム色の着物、全体はこちら、木暮実千代さん。

立ち方も着物の柄も、洋装を意識していますね。このころの本はみんなこんな感じです。

大体が、着物の着方は、明治の写真などを見ても、かなりいい加減です。

要するに「美的感覚」の違いですね。別にじゅばんの衿が後ろにぼこっと出ていようが、

帯の下に団子のようにおはしょりが溜まっていようが、それは見慣れていておかしいとは思わなかったわけです。

だんだん「スマート」だの「スポーティ」だのと、洋風のポイントが高い…となって、

あんなふうに変わってきたわけですね。

さて、イマドキ着物、なんだか余裕がない着方のような気がしてなりません。

まぁ依然とは着付け教室もずいぶん変わったということも耳にしますので、

一概には言えませんが、なんだかきっちりきっちり着ることが「美しく着る」ことのように見えて…。

ここは何センチとか、こぶしひとつとか…どこかにタックをとるとか…。(ちょっと前に聞いた話です)

実際どこかにタックをとったって、さぁお出かけしました…っていったらすぐ取れちゃいますよね。

着物本には、キレイなモデルさんがすばらしい着物を着て、楚々と立っていたり、ちょっと手を横に開いていたり。

でも、実際には、着物着たらずーっとそんなポーズで立っているわけではありません。

歩いたり、階段昇り降りしたり、イスに座ったり、待ち合わせて「あっここよっ」なんて手を上げて振ったり。

そんな中でタックなんてすぐどうにかなっちゃうでしょ。

私は着る物って、動くときれいなものだと思っています。

洋装でも、例えばヒラヒラしたフレアスカートが歩くにつれて、右へ左へ決まったリズムで動く、

あれキレイですよね。かっちりしたスーツに面白みがないのは。ただ「体が歩いてる」ようだから。

ま、男性はその「体の線」の別のところに「美」を感じられたりなさいますが。

着物は全身を包む直線的なものです。しかも袂という、本来あってもあんまり意味のないものも下がってる…。

袂なんて今の暮らしでは邪魔だと思うばかりでしょ。

事実、今も昔も「働き着」の場合は、もじり袖や船底、筒袖です。

着物の袂はスカートのフレアや、風になびくスカーフと同じ「動くときれいなもの」です。

脇の横にタックを取った美しさは、じっとしているときの美しさ。

実際の暮らしの中では、どこが何センチだのという規定的なことではなく、

その人の雰囲気にあった着方で、動くときれいな着方、が着る楽しみであると思います。

着物は本来自由なものです。先人たちが、生活の変化とともに、

幅広で締めるのもタイヘンな丸帯の変わりに、袋帯や名古屋帯を考案し、

あとからたくし上げる手間やブサイクをやめて、先にスッキリおはょりする着方を思いつき…。

そうやって着物は「よりきれいに着るための変化」をしてきました。

これからの変化が「何センチ」や「ここのタック」でいくのだとしたら、

かえって着づらいものになっていく気がするんですよね。

私も、タックだの何センチだの過剰な補整だの…そういう着付け指南(至難?/笑)にウンザリしているタイプです。

息苦しいなぁ、こんな着付けをせねばならぬとされたら着物が嫌いになっちゃいそう…、第一この余裕のなさは美しいとは思えん! …です。

しわとか、たるみとか、女性らしい「ドレープ」のように思うんですけどね~。気になるなら、たまにちょこっと直すくらいでいいのでは?

最近では、お端折りを整えるための着付け小物まであるようです。小さい帯板のようなもの。あれ、どうやって使うんだろう…まさかお端折りの中に入れて…? ぐはー!

着物が「滅多に着ないよそ行き」になってしまったから、数少ない着る機会には120%の仕上がりを希望するのでしょうけど…着て動く物ですから、変化して(着崩れて)当たり前なんですよねー。

…と、着物生活をするようになってから、しみじみ実感しています。

着物雑誌の広告とか、ロボット着付け多いですよー。あれを目標に着物を着始めたら、すぐに挫折感を味わうだろうなぁ…と思います。ムダにハードルをあげるのは、ヤメテ欲しいと思いますわ。はい。

実は私の好きなことの一つが古い写真を眺めることなのですが、江戸の終わりから明治あたりの写真を見ると、着物って実は私たちが今思っているものと随分違っていたんだなあと実感します。

まさに、着るものでー今、若い人が穴の開いたジーンズをはくような自由で面白さがあったのだろうと想像します。

おはしょりでその時代が見えてくるとは!

これからの展開がますます楽しみになりました。

画像で、その当時の着物姿を沢山見ました。

子供の頃近所のおばちゃんや母が着ていた

グサッとした着方そのもの、今みたいに

きどった着方じゃないけれど、いいなぁと

思って観ていました。

でも私は楽に着ているつもりで、ふと鏡を見るとだらしなーくなっていたりします。

右の胸(肩?)が薄いので、補正をしないとシワになってしまうそうで。

楽に着る、ためにはもっと場数を踏まなければならないのでしょうが、だらしなく見せたくないから、補正をしてキツキツに着付ける。

そうすると、いつまでたっても、楽には着れない、という悪循環です。

おはしょり板、知ってます。あれほんとに入れるらしいですよ。

なんか笑えました。

そんなにまでしてまっすぐにせんでもええのにと。

おっしゃるとおり、あれだけ平面的でおおきいものをまとうのですから、

あちこち合わなくて当然なんですよね。

むしろその余裕があるから「ラク」なのに。

なんか「見た目」にこだわるような、それが今の美意識なんでしょうか。

着付けについて、また書いています。

おまちくださいまし。

私も、昔の近所のおばさんやおばぁちゃんの着方を覚えています。

かなり「いいかげん」でしたよね。

それでもだらしないというのではなく、体の動きにあっていたと思います。

ずっと「きをつけっ」ってしていなきゃならないようなのは、

しんどいでしょうにねぇ。

いまでこそ、自前補正肉がたっぷりで、

「足す」より「削りたい」私ですが、若いころはガリガリで、

特に胸の薄さで苦労しました。

でも補正してガチガチはつらいですよね。

ラクな補正…も、考えられると思います。

「~でなければならない」を少しでもなくして、

着ていきたいと思っています。

すみませーん!お返事の順番間違えてしまいました。

昔の写真は本当に「ナゾの答え」の宝庫ですね。

ここへたまに見に行くと、時間忘れます。

http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/jp/index.html

本も少しずつ探しているのですが、写真だけというのが

なかなかありません。

私の子供時代でも、近所の人はもっとぐさぐさでしたし、

誰も気取ってきてませんでしたから、

ほんとに「全身よそゆき状態」…しんどいだろうなぁと。

今日はまたちょっと着付けのお話かいてます。

今の雑誌などのきもの写真や、一部の成人式の着付けなどからすると「どこが?」って感じですが、昔の絵や写真を見ると「なるほどなぁ」と思うのです。

昔は写真撮るとなったらかなり「おめかし」の部類だったと思うのですけど、それでも襟はぐさぐさ、帯はシワシワ、おはしょりは今の流行りのペムラム(ブラウスのウエストについているフリルのようなもの)のようにガバッと広がってますものね。浮世絵のきもの姿なんて、ほんとバスローブみたいだし(^_^;)

ファッションの美意識も時代と共に変わるものですが、洋服は実際に着ている人がいろいろ変えるから、変化のスピードも早いんですよね。

きものも結局は着る人が増えて、その中で変えて(戻して?)いくしかないのかなぁ、と思います。

私はわりとオーソドックスに着るのが好きですが(制服と民族衣装はオーソドックスに着るのが1番美しいと思うので)街中できものを着ている人の姿を見ても、襟だのお太鼓だのおはしょりだのが曲がってたりシワができていたりしても、あまり気になりません。

着て動くもの、とんぼ様の意図された事とは違うとは思いましたが、動くことを想定して自分も面白く着物を着てみたいと思った次第です。