これは昭和27年の本です。表紙はこちら・・。

「和服裁縫大全集」、名前どおり男物、女物、子供、赤ちゃん用、夜具ふとんまで

びーっしり書いてあります。

で、最初の写真なんですが、この本の中の囲み記事で、何人かの有名人が、

着物にまつわるエピソードや、自分の思いなどをつづっています。

中には、日本画家の「梶原緋佐子」や井上流家元「井上八千代」(若いっ!)

新派の「花柳章太郎」歌舞伎の「尾上梅幸」など、そうそうたる方々・・。

その中で、唯一、私は知らない人「美容師 芝山みよか」という人のコメントが

最初の写真なんですが・・、題が「キモノの新しい着方のコツ」なんです。

写真では細かくて読めませんので、ちょっと書き出してみますと、

「着物は、キモノと書く方が、ピッタリとするくらい世界的になってきました。

そこでキモノの持っているセンスを生かし、キモノのかもし出す雰囲気を

殺すことなく近代的に着付けることが必要です。」

と始まってまして、その「近代的な着付け方」として、

* 衿は衣紋を抜かない、

これは髪型にタボ(日本髪の後ろにでっぱる部分)がなくなったので、

この方が近代的であるため。

* 帯は下目に重ねて巻く、

これは洋装の場合の「バンド」の観念からみると帯は上すぎて

おかしく見えるから。

* 帯締めは「はす」(ななめ)に巻かず、まっすぐに、

キモノ全体にアクセントをつけるため「太目のもの、感じの強いもの」を。

* その他として「帯揚げは帯の上から出さない」「半衿は白か無地の淡色」

出すのは細めに。

* 袖付けは少々長めにしないと、帯が下目になってきたので胸元が崩れる。

これを読むと、当時(昭和27年)洋装文化の席捲による和装文化の衰退を危惧し

なんとかせねば・・と思っていた人がいたというのが、よくわかります。

それにしても衣紋は抜かないほうがいい、とか、洋服のバンドの感覚で見ると

帯は上のほうにしているように見えておかしいから、帯は下のほうに締めよ、

とか・・・なんかもう、涙ぐましいですね。帯締めを目立たせるようにとか、

そういうことは、洋装の場合のスカーフ、ブローチといった小物を

アクセントとして使う方法に対抗して・・という感じでしょうか。

この年代から30年代にかけての本は、こういう内容の、

「なんとかして洋装文化に遅れまい」と言う意気込みというか、

危機感が感じられる記事が多いです。でも、結局は・・だったわけですが・・。

いまさら衰退してしまったものを、悔やんでもしかたのないことですから、

これから先は「キモノが好き」という若い方々に、私が知ってることを

少しでも役に立てていただけたら・・と思うと同時に「基本は大切、

だけどキモノって本来自由なものなのよ」ということを、

教えてあげたいと思います。前述の「袖付けは少し長くしないと・・」

というコメントは、着方がかわるから、ということです。

袖付けとか袖丈とか、標準でこれくらい、というのはありますけれど、

そのときの体系や、自分はこういう着方をするから・・と言った理由で、

少しずつ変えることは、ちっともかまわないと思います。

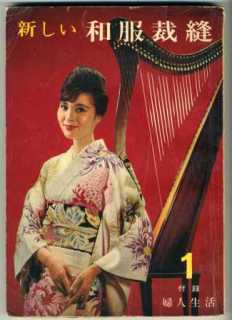

もう一冊、こちらの本は9年後、昭和36年の本。

この中で、面白い記事がありました。その名も

「吉井式和裁早縫学校 訪問記」

というのですが、西部線「大泉学園」からバス10分・・。

この吉井さんという先生が考案した、数々の「早縫い方法」と「道具」の紹介。

本文によれば、半年に一度「早縫い試験」なるものがあって、最高記録は

「女物袷」で2時間17分ですと。「あわせ」でっせ!

平均で3時間、普通の縫い方の三分の一だそうで・・・。

この吉井先生の工夫によれば、まず針は、長針、5センチほどの針、

これのほうが手首の曲がり、指の関節など、レントゲンで調べても

負担がかからず、肩こりなども少なく長時間やっても疲れないのですと。

くけ台はすべるので使わず、かわりに「裁鎮(さいちん)」、これは造語で

「文鎮」の大きいもので、布の上において重石とするので「裁鎮」なわけ。

この「裁鎮」を縫い物の上において、それで縫う手元部分をひっぱるわけです。

そのほか、これはいいかな、と思ったのは「脇縫い・おくみつけ」などは

糸をきらず、糸巻きのまま縫う・・というやり方。

私は母に裁縫をおそわったとき、運針でどんどん進んでいき、

しごくのは少しずつだけ、針は布から離してはいけない、つまり、

常に針が布のなかにあるようにして、縫い終わったとき初めて針を布から抜き、

縫い始め部分からずーっと少しずつしごいて、落ち着かせる・・といわれました。

今でも背縫いのような長いところはそうしていますが、

そういうときでもこの「糸巻きつけたまま」だと、途中で糸がたりなくなって・・ということがないわけですよね。

このほかにも「衿つけは、肩あきからつける」とか、

マチ針を斜めに刺す(肩こりがちがうんですと)とか、

針刺は、くるくる回る回転式を使うとか・・・。

この先生、お弟子さんにコテの準備など手伝わせながらではありますが、

記者の質問に答えながら、説明しながら、2時間で袷一枚縫い上げました。

いやもう読んでいるだけでびっくり・・・。

縫い方も、こうでなくてはいけない・・ではなく、工夫はしてもいい、

というより、現代だからこそ必要なことだな・・と思いました。

絹にミシン・・はやっぱり素材を荒らすからいやだけど、

安い普段用の紬なら、背縫いくらいいいかな・・とか。

ミシンは解くときたいへんだ、ということ、解いたあと縫った部分の傷みが

手縫いよりはるかにダメージ大きいとか、そういうことを

ちゃんと理解したうえで、普段用着物の縫い方・作り方は、自分流を

決めてもいいんじゃないかと思いました。

ご協力をば、よろしく!

熟女には熟女の着方があるっ!と・・・。

今風に、レースの袖がふりふりと出ている・・

なんて写真の横に「正統派」茶席の着物、なんて

いいじゃないですかー。

親に言われて、背縫いなんかを長~い糸で縫い

よくからませてました。ついでに何を縫うにも

「途中で糸が足りなくならないように」と、

長くしていて、母に「それはバカの長糸という」と

いわれてしまいました。

母の話によれば、祖母は縫い物のとき、

脇に古手ぬぐい、今なら使い古しのタオルですね、

それを置いて、ぬったあと、5㎝でも10㎝でも

残った糸をその古手ぬぐいにチョコチョコと

縫いこむ・・。そうやって「雑巾」に

したんだそうです。糸をわずかでもムダにしない、

昔の人の知恵ですね。こんがらかって切り離して、

えーいとばかりに、10㎝20㎝捨てている私は

ちょっと後ろめたい・・・です。

2時間ちょっとと言うのは驚異的ですね。

子供のころ、大晦日になると母が「はよ寝ぇゃ」と

私をふとんに押し込んでから縫い物を始め、

元日の朝には、枕元に着物が置いてありました。

それでも5時間くらいはかかったでしょうねぇ。

私には、陽花様の手も、母の手も「魔法の手」です。

糸を切らずに糸巻きのまま使うなんて

いいことを教えて頂きました。

私も背縫いは途中で糸を切ると寿命が

短くなると聞き必要以上に糸を長くして

よくもつれさせます。

それにしても2時間ちょっとで縫えるなんて

想像出来ません。私なんて頑張ってしても

4~5日はかかりますから・・・

工程が全部頭に入っているからなんでしょうね。

若い方のブログに寄って、宣伝すると、集まりそうですね。

例えば、お金かけずとも、これぐらいはできますよとか、お出かけのシチュエーション別に、細かくこんな感じ、あんな感じって、出てくると思いますね。

私のようなオバサンが出てくると、ヘタに着物自慢に走っちゃったりするのが怖いですけど

今の着物は、昔のように何度も解いて洗ってリフォームして・・ということがあまり考えられませんし、どちらかというと「洋服」にリフォームなんていうことのほうが多いとなると、ミシン縫いでもこだわらないのかもしれません。でも私はやっぱり、ある程度いいものはいやですね。最近の「振袖」などの正装モノのレギュラー品の反物は、まず国内ではほとんど何もしていない・・と言うのが多いですから、仕立てくらいは国内でやったほうがいいですね。

着物の写真、ほんとはいろいろやる予定だったんですが、何かと遅れに遅れております。HPできたら、こんな組み合わせ・・と呉服屋さんみたいにやってみたいです。みなさんからも「私の着方」なんて、お写真お借りしたりしたいですね、あっこれいいかも!

http://www.shibayama.com/about/ms_profile.html

それはともかく、ミシン縫いの是々非々あるようですが、30年ぐらい前から、大手呉服チェ-ン店の縫製工場では、振袖、訪問着の背縫、脇縫は、ミシンだそうです

最近流行のプレタ浴衣などは、木綿のためか、ほとんど全部、ミシンですものね。

一方、手縫い専門とうたって、海外で安い賃金で、縫ったのを納品している所もあります。

GNPが高くなれば、グローバル化が進めば、産業の空洞化は、いたしかたないのでしょうね~

それはそうと、各人に合った、しかも、TPOに合わせた着物と着方など、どんどん紹介して下さいませ~~

実践して、着て見せますので、着物の輪が広がると思いまーす