この暑いのに「忠臣蔵」です。あんまりおもしろかったもんで・・。

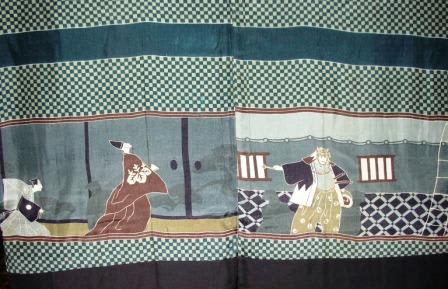

羽裏です。「額裏」ではなくて「連続柄」、

いわずと知れた「松の廊下」と「討ち入り当夜」。

それにしてもなんともマンガチックで・・・。

それぞれのアップはこんなです。

まずは「松の廊下」から・・・

なんといいますか、もーやっぱりマンガ・・。でもいい味でしょ?

これを最初に見たとき思い出したのが、かつてのドリフターズ、

「志村けん」さんの「忠臣蔵コント」、彼がふんぞり返って歩こうとすると、

カトちゃん浅野さんが、「待たれい!」と怒鳴りながら、

長袴の裾を踏んづけると「志村吉良さん」が見事にバッターンとコケるシーン。

なんかこの吉良さんも、今にもバッターンといきそうにみえませんか?

もっとも実際にコケた・・いや斬りつけられたのは、

浅野クンが同じ素襖(すおう)に着替えてからですから、これはその前の場面。

ご存知の方も多いとは思いますが、ちょっと説明すると、

映画などでも「浅野クン」が「吉良クン」に受けるいじめのひとつとして、

ウソを教えられたってのがいろいろあります。この場面もそのひとつで、

城中の儀式の前に、浅野クンが吉良クンに、

当日のユニフォームはどれ?・・と聞いたときに、

吉良クンが「これでいいんだよー」とウソを教えたんですね。

いざ登城してみたら、みんな自分と違う「素襖(すおう)」を着ている・・。

とんでもない大恥をかかされ、あわてて部屋に戻ろうとすると、

吉良クンのいじわるをヨんでいた家臣が「念のため」と、

素襖の衣装一そろいを用意していてくれていました。

それを急いで身に着けていくと、廊下で吉良クンの姿を見つける。

そこで「ひどいじゃないか、ウソついて!」と浅野クンがなじると、

吉良クンは「え~?なにーボクしらな~い、第一そぉんなこともしらないなんて

君ってやっぱローカル侍なんだねぇ」とバカにした。

それで浅野クンはキレちゃって斬っちゃったんですね。

つまり、この場面は「素襖」を着ないで登城して「んなアホな!」と

ガクゼンとしてる浅野クンと「しーらない」とそっぽ向いてる吉良クンですね。

それにしても「浅野クン」、袖、短すぎます・・・。

次が「討ち入り」のほう。

ちょっと太めの「内蔵助」クン。苦労して太る間なかったと思うんだけど。

なんともかわいい顔です。陣太鼓がどーも「洗面器」に見えるんですけど・・。

これってアップで見るとそうでもないんですが、一番上の写真見ると、

なんか「イェーイ」ってやってるみたいに見えるのは私だけ?

すっかり「忠臣蔵」をお茶菓子にしてるみたいですけど、

別に軽蔑してるわけじゃありません。あまりにかわいい絵だったもんで。

これは以前「忠臣蔵」系のものをご紹介したときにも書きましたが、

実際には、とてつもなく複雑で、たいへんな出来事だったわけです。

今、私たちが物語りとして見聞きしているものは、

多分に「お芝居」の中身によって脚色されたり、

浅野クンひいきの内容に偏ったりしているものばかり。

確かに、主君の仇を討たんとして、長年辛抱をし尽くし、

しかも今のような情報社会ではない時代、遠くはなれた赤穂から、

みたこともない江戸へ出て、人に知られず規制の多い武家屋敷の内情を探る・・。

これは大げさに言えば、外国行って言葉の通じないところで仕事するようなもの、

本当にたいへんな苦労であったと思います。

しかし「義士伝」として美談になっているのはお芝居の中だけ。

実際には、赤穂のほかの浪士たちやその家族は、その後ずいぶん冷遇されたとか。

また、吉良上野介も地元においては「名君」です。

元々が「いじめ」の話も脚色だったり、実際の浅野氏は、

主君としては器が小さい男だったとか・・・。

いえ、別に「真説赤穂浪士」を語ろうというのではなく、

当時のそれぞれの状況も、事情も、思惑も、

実際にはもっと複雑なものであった・・ということです。

さて、上の衣装ですが、右の吉良クンが素襖、

左の浅野クンは「肩衣袴(かたぎぬばかま)」といいます。

武家社会では、身分や状況によって着るべき衣装、着られるもの着られないものが

いろいろありました。だいたい武士だからといって、

ダレでもが江戸城に入れるわけではありませんでしたし、

入れても身分によって「ここまで」という決まり事、

このときはこれを着る・・というドレスコードがいろいろありました。

この肩衣袴は、いわば準礼装のようなもの。裃のルーツです。

俗に言う「かみしも」の袴が長いものです。これを着られるのは、

将軍に会うことのできるランク、当然格式の高い大名たちですが、

一説には、謀反目的で将軍に近寄って何かしても、走って逃げにくいように

袴を長くした・・とも言われています。そりゃふんづけりゃコケるし・・。

裃は「裃」と書きますが、本来は「上と下」、つまり上と下に着るもの、

と言う意味で、ほかの衣装であっても、着物の上に着る上着を上、

下にはく袴を下、として「このかみしもの一そろい」という意味でした。

つまり、平安時代からの直衣直垂、上の素襖なども「かみしも」だったわけです。

それで、いまなら「裃」と呼んでいる「肩衣袴」も、そう呼ばれたんですね。

それがだんだん簡略化されて、素襖などは儀式用となり、

普段の公用として「裃」が着られるようになりましたが、

正確には長袴のものを「長上下(かみしも)」下が普通の袴丈のものを「半上下」

上と下で小紋柄の違うものは「継上下」と呼びました。

江戸時代は長いですから、公用私用の着物も、いろいろかわっていったんですね。

今では裃も、祭のときの世話役とか、節分とかそういった特殊な儀式でしか

見なくなりましたが、江戸小紋のルーツだと思うとフシギですね。

以前親戚の結婚式にでたという友人が「新郎までお色直しして、

しかもギンギラギンの裃だった」と大笑いしていました。そりゃコントだわ・・。

羽裏です。「額裏」ではなくて「連続柄」、

いわずと知れた「松の廊下」と「討ち入り当夜」。

それにしてもなんともマンガチックで・・・。

それぞれのアップはこんなです。

まずは「松の廊下」から・・・

なんといいますか、もーやっぱりマンガ・・。でもいい味でしょ?

これを最初に見たとき思い出したのが、かつてのドリフターズ、

「志村けん」さんの「忠臣蔵コント」、彼がふんぞり返って歩こうとすると、

カトちゃん浅野さんが、「待たれい!」と怒鳴りながら、

長袴の裾を踏んづけると「志村吉良さん」が見事にバッターンとコケるシーン。

なんかこの吉良さんも、今にもバッターンといきそうにみえませんか?

もっとも実際にコケた・・いや斬りつけられたのは、

浅野クンが同じ素襖(すおう)に着替えてからですから、これはその前の場面。

ご存知の方も多いとは思いますが、ちょっと説明すると、

映画などでも「浅野クン」が「吉良クン」に受けるいじめのひとつとして、

ウソを教えられたってのがいろいろあります。この場面もそのひとつで、

城中の儀式の前に、浅野クンが吉良クンに、

当日のユニフォームはどれ?・・と聞いたときに、

吉良クンが「これでいいんだよー」とウソを教えたんですね。

いざ登城してみたら、みんな自分と違う「素襖(すおう)」を着ている・・。

とんでもない大恥をかかされ、あわてて部屋に戻ろうとすると、

吉良クンのいじわるをヨんでいた家臣が「念のため」と、

素襖の衣装一そろいを用意していてくれていました。

それを急いで身に着けていくと、廊下で吉良クンの姿を見つける。

そこで「ひどいじゃないか、ウソついて!」と浅野クンがなじると、

吉良クンは「え~?なにーボクしらな~い、第一そぉんなこともしらないなんて

君ってやっぱローカル侍なんだねぇ」とバカにした。

それで浅野クンはキレちゃって斬っちゃったんですね。

つまり、この場面は「素襖」を着ないで登城して「んなアホな!」と

ガクゼンとしてる浅野クンと「しーらない」とそっぽ向いてる吉良クンですね。

それにしても「浅野クン」、袖、短すぎます・・・。

次が「討ち入り」のほう。

ちょっと太めの「内蔵助」クン。苦労して太る間なかったと思うんだけど。

なんともかわいい顔です。陣太鼓がどーも「洗面器」に見えるんですけど・・。

これってアップで見るとそうでもないんですが、一番上の写真見ると、

なんか「イェーイ」ってやってるみたいに見えるのは私だけ?

すっかり「忠臣蔵」をお茶菓子にしてるみたいですけど、

別に軽蔑してるわけじゃありません。あまりにかわいい絵だったもんで。

これは以前「忠臣蔵」系のものをご紹介したときにも書きましたが、

実際には、とてつもなく複雑で、たいへんな出来事だったわけです。

今、私たちが物語りとして見聞きしているものは、

多分に「お芝居」の中身によって脚色されたり、

浅野クンひいきの内容に偏ったりしているものばかり。

確かに、主君の仇を討たんとして、長年辛抱をし尽くし、

しかも今のような情報社会ではない時代、遠くはなれた赤穂から、

みたこともない江戸へ出て、人に知られず規制の多い武家屋敷の内情を探る・・。

これは大げさに言えば、外国行って言葉の通じないところで仕事するようなもの、

本当にたいへんな苦労であったと思います。

しかし「義士伝」として美談になっているのはお芝居の中だけ。

実際には、赤穂のほかの浪士たちやその家族は、その後ずいぶん冷遇されたとか。

また、吉良上野介も地元においては「名君」です。

元々が「いじめ」の話も脚色だったり、実際の浅野氏は、

主君としては器が小さい男だったとか・・・。

いえ、別に「真説赤穂浪士」を語ろうというのではなく、

当時のそれぞれの状況も、事情も、思惑も、

実際にはもっと複雑なものであった・・ということです。

さて、上の衣装ですが、右の吉良クンが素襖、

左の浅野クンは「肩衣袴(かたぎぬばかま)」といいます。

武家社会では、身分や状況によって着るべき衣装、着られるもの着られないものが

いろいろありました。だいたい武士だからといって、

ダレでもが江戸城に入れるわけではありませんでしたし、

入れても身分によって「ここまで」という決まり事、

このときはこれを着る・・というドレスコードがいろいろありました。

この肩衣袴は、いわば準礼装のようなもの。裃のルーツです。

俗に言う「かみしも」の袴が長いものです。これを着られるのは、

将軍に会うことのできるランク、当然格式の高い大名たちですが、

一説には、謀反目的で将軍に近寄って何かしても、走って逃げにくいように

袴を長くした・・とも言われています。そりゃふんづけりゃコケるし・・。

裃は「裃」と書きますが、本来は「上と下」、つまり上と下に着るもの、

と言う意味で、ほかの衣装であっても、着物の上に着る上着を上、

下にはく袴を下、として「このかみしもの一そろい」という意味でした。

つまり、平安時代からの直衣直垂、上の素襖なども「かみしも」だったわけです。

それで、いまなら「裃」と呼んでいる「肩衣袴」も、そう呼ばれたんですね。

それがだんだん簡略化されて、素襖などは儀式用となり、

普段の公用として「裃」が着られるようになりましたが、

正確には長袴のものを「長上下(かみしも)」下が普通の袴丈のものを「半上下」

上と下で小紋柄の違うものは「継上下」と呼びました。

江戸時代は長いですから、公用私用の着物も、いろいろかわっていったんですね。

今では裃も、祭のときの世話役とか、節分とかそういった特殊な儀式でしか

見なくなりましたが、江戸小紋のルーツだと思うとフシギですね。

以前親戚の結婚式にでたという友人が「新郎までお色直しして、

しかもギンギラギンの裃だった」と大笑いしていました。そりゃコントだわ・・。

「物語」は、中立の立場で語られたり、

書かれたりすることが少ないですから、

どうしても尾ひれついたり

偏ったりするんですね。

衆道は究極の武士道であり愛情ですから、

ひとつコトが起きたときには、

男女の愛憎とはちがった深さとか、

意味合いがあったはず・・。

元々「結婚」が「跡継ぎ」のため、

という意味合いが強い階級においては、

非生産的なつながりほど、本当の気持ち・・

というのがあったわけで、

「思い」を表すことについては、

今よりずっとおおらかですよね。

歴史散策をするようになってから、物語や言い伝えと、その元になっている史実とが大いに食い違っているのに気付きました。往々にして物語は大げさだったり、面白く変えられた部分が多く、多くの人が物語の話を信じてしまうのも理解できます。特に隠されてしまうのが男色関係で、これが仇討ちの原因となっている事件は非常に多いのに、発端が隠されてわかり難くなっている仇討ち事件も多いようですよ(^^;

いわゆる「忠臣蔵」として世に広まっているのは、ひとつの創作物語で、今更「こりゃうそだー」とか「一方的だー」といっても、これだけ人口に膾炙してしまっては消しようもありませんね。

実際には、価値観も社会のありようも、今とはまったく違いますから、今の価値観や社会通念では、ナゾだらけ・・の史実です。元々今とは違う性質の「公然賄賂」があったり、喧嘩両成敗が武士の常道だったりした中で、大石くんは主君の仇というより、外様大名に対する偏見とか、武士道ってなによ、とか・・そういう憤りを「仇討ち」という手段で、手の届かない将軍に知らしめたわけです。武士の対面とか幕府の威光とか、今なら「んなもんなによ」ってなことが大事にされた時代の「反逆」だったわけで、私はどっちかというと「仇討ち」は物語のなかだけ・・とおもっていますよ。

この事件、今風に解釈すると…公の場においての傷害事件で、浅野が加害者、吉良が被害者です。裁判官は将軍で、浅野に死刑命令を出します。イジメが原因だったことが裁判に反映されていないのは事実ですが、死刑命令を出したのは将軍です。もし審判に不服があるなら、将軍に再審判を請求するべきです。

浅野の死後、浅野家臣団は被害者宅へ押入り、高齢の被害者を集団で殺害しました。民衆は高齢の被害者を集団で殺害した加害者を、主君の敵討ちをした忠義者として褒め称えました??こう書き直すと、これって敵討ちになるのかな?と考えたりしませんか?

「思いやり」なんていう言葉にしてしまうと

薄っぺらに聞こえてしまうけど、無意識に

この思いをもてるのがひとってもんだと

思うんですがねぇ・・。

ほんとに雨ばかり・・傘さした幽霊ってのも

サマにならないかなぁ。

そのとおりですね。

自分をだいじにできないと、人も大切にはできないんです。

「東海道四谷怪談」、初演の時期ははたして夏だったかどうか不明(調べが足りず)ですが、忠臣蔵にサンドイッチされてました。

自他をそまつにしたてんまつのダブルヘッダーかも、とちらと思った次第。

しかし、こう雨が続くようではユーレイにも黴が・・・

今のいじめも陰湿らしいですね。

子供の頃「ガキ大将」も「いじめっこ」もいたけど、あとに恨みが残るようなことはありませんでしたね。

人の痛みがわからない人は、結局自分を

痛めつけてるんですけどねぇ。

忠臣蔵の討ち入りが元をただせば

いじめの仕返しだったとは・・・

いつの時代もいじめはあるのですね。

いじめをしたらいつかは自分に帰ってくる

という教訓かなあ・・・

ほんと、デカ紋!ですねぇ。

忠臣蔵に何十年、いやもっとですね「洗脳?」されてしまっている今の時代の人は、そう思い込んでますからね。まぁ当時芝居を作る側が「武家社会」に対する反感みたいなものを持っていたてしょうから、かっこうの題材だったのでしょうね。浅野家の処分に紛糾したといいますが、実際やっかいなことだったでしょうね。

蜆子様

「忠臣蔵」は、日本人にとって特別な「物語」になっていますね。史実とあっているにしてもいないにしても、志とか潔さとか、そういうものがあったことは事実ですから、年末のひととき、昔からの日本人の気質のようなものを見つめなおすにはいい機会なのだと思います。

47志にうちの大高源吾が俳句をやってて、そして部屋の図を手にいれた、茶会もやって

というわけで、くれになると討ち入りの茶会が行われます。

席入り、あの山鹿流の陣太鼓、席には大石倉之助の書状が飾られて、といった茶会、

「忠臣蔵」はいつでもどこでもつきぬ話題です。

でも横に長いこの図柄、まるで紙芝居を見てるみたい、

あとね、浅野家、その数年前にもこの役目やってるんだって

だから、衣裳を間違えるなんてことありえない

何か他に有ったのではないか?という説もあります

やはり「影」とご覧になりましたか。私も最初「影」かなと思った後で、お芝居の場面かとも思い、それだと影を消す工夫(ライトとか)があるし、それで「黒子」かなと・・。わからなかったので「その他大勢」と書いたのですが、確かにくらちゃんのほうは、場面は夜ですから、左右に影があるということは「がんどう」で照らしている・・という設定で、両方に影を描いたんでしょうね。そうしてみると「舞台」を描いたものでしょうね。眼力、恐れ入りました。それにしても「吉良クン」、ちと若いですよね。

吉良君(笑)は悪役で表現されることが多いからどちらかというとふてぶてしく太った年配の男性のイメージが頭にインプットされてました。ここの吉良君は細くて若く見えます。

それと見ていて気がついたのですが、影がちゃんと描かれてますね。特に左の大石君は後ろ、左右に影が描かれてます。これはもしかして、お芝居を絵にしたものなのでしょうか?

それにしても、とんぼさんのお仕事、楽しそうですね。苦労があっても、こういう作品があると疲れも吹っ飛びそうです