ひまにあかしてネットを俳諧…で、これをみつけました。

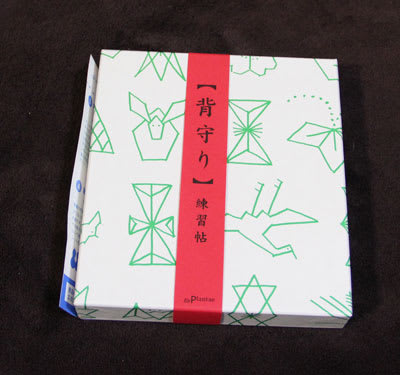

あの「紋切り型」のシリーズをだしているところのものです。

背守りについては以前記事を書きましたので…こちらです。

また買ったところはこちら「アシストオン」というちょっとおもしろいものを売っているお店です。

このセットには、背守りの型紙、練習用の糸、それに本が入っています。

本には背守りの由来や、そのほかちょっと言いお話しが…。

背守りの図柄って幾何学的なものは、一筆書きみたいなものがあります。

でも実際刺していくとそういうわけには行かない…。

クロスステッチなどでもそうですが、どこから始めてどこを通って、どこで折り返すか…。

それは仕事を早くするためもあれば、糸の節約でもあるわけですね。

この背守りの本には、更に加えて綴じ方などものっています。

背守りといっても、本カバーにちょこっとつけてもいいわけですし、

刺繍ほど細かくなくて、それでいてインパクトがあって…なかなかだと思います。

この小さな本の後ろのほうにこんなことが書いてありました。

「生きる力をはぐくむ手仕事」というページなのですが、

「柳田國男」が「一般に女の仕事は、荒い淋しい田舎に行くほど、

いっそう注意が払われていた」と述べている…と。

「晴れ着は地味でも仕事着は派手で美しいものが好まれたのだ」と続きます。

今より女の仕事が何十倍も多く大変であった時代、それでも女たちは、忙しい時間の中で、

丹精を惜しまず、自分の「着るもの」を、美しい針目で飾ったわけです。

「厳しいからこそ美しいものを自分の手で作り上げる喜びと誇りが彼女たちを支え、

生きる力を育んできたのだろう」とあります。

野良着で、とてもかわいい木綿絣があったり、きれいな刺し子がしてあったり…。

きっと忙しい中でも、これがしあがったら来年の田植えのとき着ようとか、

そんなことを考えながら、姑や小姑や、嫁さん仲間たちと、

せっせと競って針仕事をしていたとしたら、楽しかったのでしょうね。

私は針仕事も母から教わりました。優しく教える人ではありませんでしたから、

針で指先をちくっと刺しつつ、一生懸命運針をする私に、母はホメ言葉ひとつかけませんでした。

でもザクザクでハの字に並んでいる針目を見てもヘタだとは言わず「慣れたらようなる」、と言いました。

針刺しの中から、ちょうどいい針を探し、糸を通してペンペンとはじいて撚りをとって結びダマを作る、

そのとき眼線は、するべき作業を待つ布の上にあって、次にひょいとそれをとりあげ、

めざす一点をさぐりあて、ちくりと最初の針を入れる…。

一連の動作はたぶん、母とそっくりなはず、そしてそれはきっと

祖母のそれにも似ているはずだと思っています。

伝えたい小さな景色がここにもありました。

美人さんなら人からちやほやされるので、嘘をつけばいくらでも良い思いができたはず。

そういう生き方を選ばなかったお方なのでしょうね。

女は愛嬌とは言いますけど、下らない相手に調子を合わせたり、大事な相手には本心を見せる方だったのではないかと思ったりしました。

少し前お友達に紐の飾り縫いを教えて

もらったんですが、帰ってする頃には

忘れてしまって・・・

こういうテキストがあれば便利ですよね。

針仕事随分していないので、たまには

縫わないと指が動かないかもしれません。

手縫いは温かみがあっていいですよね。

購入しました。うれしくて初コメント

させていただきました。

読めば読むほど、古き良き日本の

風習に感動し、またいつの間にか

心ごと貧しくなった現代に何かを

伝えなくてはと感じました。

母のこと、ほめていただいて嬉しいです。

母はウソの嫌いな人でしたよ。

大人になればつかなきゃならないウソもある、

だったら一生つきとおせ、と言ってました。

きびしかったし、アマノジャクでしたが、

良くも悪くも、ただもうまっすぐな人でした。

一度見たくらいではなかなかですね。

手順を見ていると「あぁそうか」と思います。

針仕事は、ちょっとずつでもやらないと、

だんだんヘタになる気がします。

最近はボタン付けもあまりありませんからねぇ。

コメント、ありがとうございます。

ほんとに「背守りだけの本」ってありませんよね。

私もいろいろ探しましたが、みんな「伝統文化」の中のひとつと言う感じで…。

これはもうばっちりですね。

日本は豊かになったと言いますが、

その分大きな代償を払っている気がしてなりません。

古いことだけがいいことではありませんが、

あったかいものが減って寂しいです。

何か少しでも伝えていかれたらと、私も思っています。

ブログ、お邪魔させていただきました。

かわいい「背守り」を拝見して、

私も…と、気持ちだけはウズウズです。

なかなか時間が…なんていってちゃいけないんですよね。

がんばりまっす。