「しょちゅーみまい~~書かねばぁ~~」と、毎日歌ってるだけなんです。

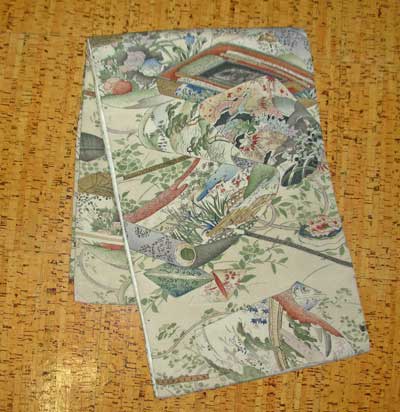

「すずりと筆の柄」で、気合をいれよーかと…ウソウソ。

古い割には状態のいい帯です。白いところはクリーム色になってますが、

元々生成りのようですね。表地はほとんど汚れナシ。

芯は湿気で少し縮んだようで、たたむと波打つんですー。

柄のアップです。

こちらは「硯箱」、わかりにくいですが、筆や水滴などが入っています。

硯は今使ってましたという感じに濡れたところまで描いてあります。

硯箱の右下は「ふた」、下には巻物が広がっています。

本来これに「書く」わけですが、帯柄ですから、四季の植物で埋められています。

もうひとつの柄は地紙や橘型の色紙など。

地紙の中に見えているのは「槌車(つちぐるま)」、家紋などに使われます。

本来は「水車」で、桶のついているタイプのものだったようですが、

柄に書くとき「槌」にしたのは、元々「槌」は打つもので、

戦などで「敵を討つ(うつ」に通じるとか、宝尽くしの中の「打出の小槌」など

縁起のいいものとして描かれたようです。

また、その上に広がる巻物には「橋」が描かれていますね。

メインが「硯」ですから、やはり水に関係のあるものを持ってきたのでしょう。

こういう細かいところ、言わなくても見てわかってね…ってのが好きですねぇ。

この帯、ウラはちょっと傷んでます。

唐獅子と手まりですね。これは型染めです。

金が入っていて、光の当たり具合できらきら輝きます。

唐獅子は呼んで字のごとく「唐の獅子」、

元々は当然ライオンのいるところでの図案でしたが、シルクロードを通り、

中国に入って、中国風に描かれたものが日本にたどりついたものです。

「相棒」として描かれるのは「牡丹」か「手まり」、

これは百獣の王と百花の王の組み合わせ、また手まりは、踊りなどで、

獅子がネコのように手まりで遊ぶところなどがありますね。

実は、この唐獅子、なんか素人が型紙使って染めたように見えます。

柄付も半端なところだったりしますし、へんな向きだったりします。

この裏地ですが、よく見ると「鯉柄」。

暗くしないと柄が出ないので、調整したら汚れまで濃くなっちゃいました。

私は獅子よりこっちの柄のほうが゛好きですねぇ。

獅子柄のところはけっこうきれいなのですが、ほかはご覧のような汚れ具合。

残念ながら、ところどころ擦り切れています。

特に界切り線のあたりは、擦り切れているというよりはボロボロ…。

「帯裏」にしようと、黒繻子の喪服帯を何本かとってあるので、

裏を張り替えようと思います。ただ、長さが340くらいしかありません。

半幅なみですねぇ。ゆっくり昼夜に締めるには、真ん中何か入れて、

八通か六通にしますかねぇ。これで引っかけ、いいと思うんですよ。

秋までに、ナントカせねば…というものは、これだけではない…。

暑いから、袷もちりめんも触りたくなぁい…などと言っとるのはだれじゃっ!

「すずりと筆の柄」で、気合をいれよーかと…ウソウソ。

古い割には状態のいい帯です。白いところはクリーム色になってますが、

元々生成りのようですね。表地はほとんど汚れナシ。

芯は湿気で少し縮んだようで、たたむと波打つんですー。

柄のアップです。

こちらは「硯箱」、わかりにくいですが、筆や水滴などが入っています。

硯は今使ってましたという感じに濡れたところまで描いてあります。

硯箱の右下は「ふた」、下には巻物が広がっています。

本来これに「書く」わけですが、帯柄ですから、四季の植物で埋められています。

もうひとつの柄は地紙や橘型の色紙など。

地紙の中に見えているのは「槌車(つちぐるま)」、家紋などに使われます。

本来は「水車」で、桶のついているタイプのものだったようですが、

柄に書くとき「槌」にしたのは、元々「槌」は打つもので、

戦などで「敵を討つ(うつ」に通じるとか、宝尽くしの中の「打出の小槌」など

縁起のいいものとして描かれたようです。

また、その上に広がる巻物には「橋」が描かれていますね。

メインが「硯」ですから、やはり水に関係のあるものを持ってきたのでしょう。

こういう細かいところ、言わなくても見てわかってね…ってのが好きですねぇ。

この帯、ウラはちょっと傷んでます。

唐獅子と手まりですね。これは型染めです。

金が入っていて、光の当たり具合できらきら輝きます。

唐獅子は呼んで字のごとく「唐の獅子」、

元々は当然ライオンのいるところでの図案でしたが、シルクロードを通り、

中国に入って、中国風に描かれたものが日本にたどりついたものです。

「相棒」として描かれるのは「牡丹」か「手まり」、

これは百獣の王と百花の王の組み合わせ、また手まりは、踊りなどで、

獅子がネコのように手まりで遊ぶところなどがありますね。

実は、この唐獅子、なんか素人が型紙使って染めたように見えます。

柄付も半端なところだったりしますし、へんな向きだったりします。

この裏地ですが、よく見ると「鯉柄」。

暗くしないと柄が出ないので、調整したら汚れまで濃くなっちゃいました。

私は獅子よりこっちの柄のほうが゛好きですねぇ。

獅子柄のところはけっこうきれいなのですが、ほかはご覧のような汚れ具合。

残念ながら、ところどころ擦り切れています。

特に界切り線のあたりは、擦り切れているというよりはボロボロ…。

「帯裏」にしようと、黒繻子の喪服帯を何本かとってあるので、

裏を張り替えようと思います。ただ、長さが340くらいしかありません。

半幅なみですねぇ。ゆっくり昼夜に締めるには、真ん中何か入れて、

八通か六通にしますかねぇ。これで引っかけ、いいと思うんですよ。

秋までに、ナントカせねば…というものは、これだけではない…。

暑いから、袷もちりめんも触りたくなぁい…などと言っとるのはだれじゃっ!

昭和をどっぷり引きずってるおばさんです(笑)。

母がずっと着物を着てたのでごく自然に着物がそばにありました。とんぼ様みたいに日常に着てる訳ではないですが、素人絵日記でレトロな思い出を描いてます。

ご挨拶代わりのクリック♪

語の連続です。俳句をやってますので、その辺

の人達より日本語の語彙は多いはずと自負して

ましたが、とーんでもない話。初見参の言葉ば

かりです。

和装についても勉強になります。

硯に墨のすりかけを描くなんぞ、全く実に手の

混んだ作業ですね。それこそ「いい仕事してま

すねぇー」お見事ですね。

この帯もとんぼさんに巡りあえて幸せなんじゃ

ないでしょうか。理解者と出会うことはとても

大切なことです。

よく分かります。

せねば~せねば~とエコーが掛かって

聞こえる気がしますよ。

私もいつもそうですから・・・

とりいそぎご連絡しますです。

持病にかまけてお見舞い状から逃亡しております。

せねば~せねば~とあるだけえらいとおもうです。

こちらこそはじめまして、

ようこそおいでくださいました。

私は最近は日常的に着ていないんですよぉ。

もっと着たいと思いつつ…なんです。

ブログ拝見させていただきました。

イラスト、お上手ですねぇ。

私も昭和の思い出が、たくさんあります。

いい時代だったなぁと思うのは、

トシのせいでしょうか…。

うんちく様

着物には専門用語や、独特の名前が

いろいろありますね。

面白いものだと思います。

昔の帯や羽裏の柄は、特におもしろいですよ。

陽花様

そーなんです、そのエコーも、

だんだんボリュームが大きくなってるーー。

えみこ様

お知らせありがとうございました。

せねば~の輪唱、大合唱?

毎年おんなじです、やれやれ…。