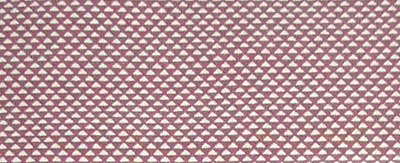

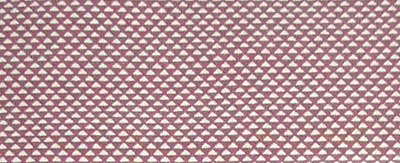

写真はもうひとつの江戸小紋の染め見本です。

こちらは「いわれ」というよりも、単純にとても細かい柄を続けた…感じです。

とりあえず、昨日お話しできなかった分から、先にお話しいたします。

昨日の細かい柄の江戸小紋の残りひとつは「行儀」ではなく「鱗」です。

先日よそ様のブログで、鱗というと鬼のイメージ、というお話がありました。

そこでも書かせて頂いたのですが「鱗」は魚のものではなく「蛇・龍」のもの。

古来、蛇は世界的に見ても信仰と深く関わるものでした。

蛇は脱皮をするところから「再生」や「生と死」の繰り返しなど、

命のフシギにかかわる部分で神秘的であったわけです。

また、神の遣いとされたり、豊穣や財力、子孫繁栄の象徴でもありました。

もうひとつ、「恐ろしいもの」の象徴でもあり

「ヤマタノオロチ」なんてのは筆頭ですね。

また蛇は執念深さの象徴でもあります。

どうしてなのかそのへんはわかりませんが、嫉妬深い女性が蛇になる…

というお話しはいろいろありますね。

元々、日本では「妖怪・化け物・幽霊」といったものを恐れ、また畏れる…。

つまり怖がる思いと、敬う思いとが混在していますよね。

元々「鬼」は中国では「霊」、つまり幽霊でありましたし、

日本では「鬼も神」のうち、つまり「鬼神」ですね。

要するに、どちらにしても、人間には持てないチカラを持ち、

時に守り、時に恐ろしい、神や神に近いもの、そういうものであったわけです。

その都合によって、上げたり下げたりほんとに人とは勝手なものではありますが、

着物においては「いいほう」として使われております。

あっお芝居や舞踊で「大きな鱗柄」を着る場合は、たいがい「蛇の化身」で、

まがまがしいほうですね。

この鱗柄は「厄除け」の柄とされていまして、厄年にこの柄の着物とか

帯とか襦袢などを作って身に着ける、ということもあります。

昨日の鮫小紋、のところでコメントいただいたのですが、

小紋といえども、向きのある柄があります。

この「鱗」もそうですが、青海波など向きがありますね。

また鮫小紋の中にも「青海鮫」というのは向きがあります。

元々「鮫」というのは、鮫の肌、鱗に似ているところからついた名前ですが、

その丸いなんとなーくうろこっぽい形が一方に向いて並んでいる…。

そういう向きのある柄の場合は「追い裁ち」または「おっかけ」といって、

前身ごろの左右が同じ向きになるように裁つ、という方法があります。

追い裁ちと違って向きを気にしないで裁つのを基本裁ちといいます。

えーと「逆生地(さかきじ)」という言い方もあったと思いますが、

すみません、本格和裁は全くダメな私では、あまり詳しいことはわかりません。

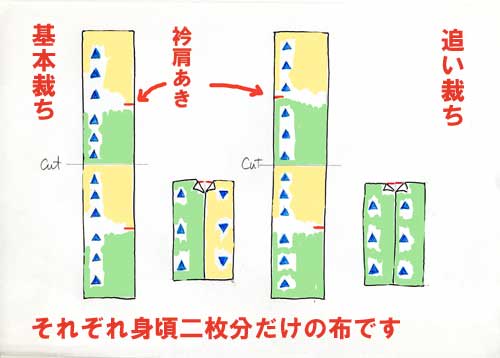

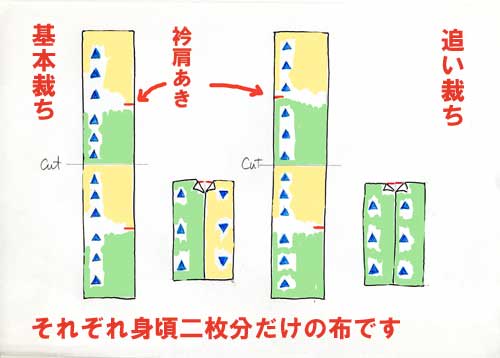

とりあえず図にしてみましょう。

ざざっと描いたので、もんのすごくいい加減な絵ですみません。

まず、こんな生地はありませんが、わかりやすいように前後身頃で

色分けしました。青い三角は柄の向きを表します。

左が基本裁ち、普通の小紋はこれです。

身頃二枚分がつながった状態、真ん中でカットすると、左右の身頃になります。

赤い線が「衿肩あき」、ふつうに衿肩あきを同じ側に入れて、

これをつなげると、図のように前身ごろは逆の色がきて、柄もさかさまです。

右の「追い裁ち」にする、つまり衿肩あきを一方は反対側にあけると、

合わせた場合に、前身ごろはどちらも同じ色、模様も同じ向きになります。

こうすると、模様の三角は、左右どちらも前からあがって、

肩から後ろは下に向くわけです。これが柄の向きを揃える、ということです。

鱗や青海波はこれで作ります。

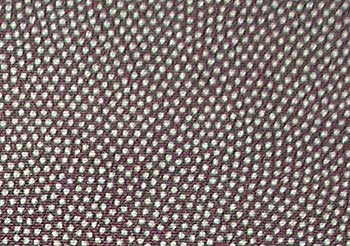

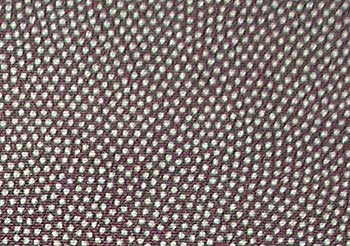

これは私の鮫ですが、鱗っぽい○が青海波っぽく並んでいるのがわかりますか?

昨日の小紋の見本と並べてみました。点の大きさが違うので

比較しづらいですが、並べてみても「見本」のほうは形が崩れた感じです。

私にはよくわからないのですが、鮫にもいろいろあるのかもしれません。

それと、いろいろ見たんですが、青海鮫の場合は基本裁ちの場合が

多いように思います。私のもそうですが、基本裁ちにすると、

波の頭、つまり丸いほうが背中で向き合います。

このほうが見た目にもかっこいいように思うのですが…。

これはもう和裁をやっておられる方のほうが、よくお分かりかと思います。

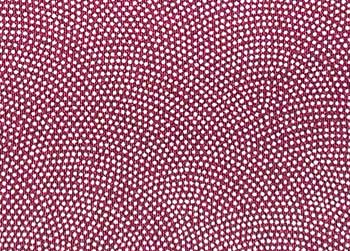

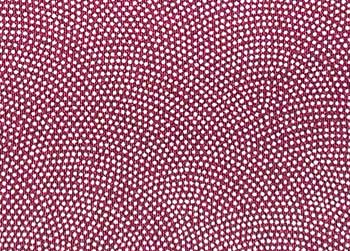

これも自分の手持ち、柄はちと大き目の青海波。

これはいただいた反物でして一応江戸小紋には入りますが、

まぁ街着用程度、とのことで、もちろん紋もいれず「基本裁ち」してます。

つまり、背縫いを境に右身頃と左身頃で柄が逆になってますね。

江戸小紋にもいろいろありますから、たぶんですが、いろいろな意味で

いいものほど「追い裁ち」をするように思います。

和裁のなんたるかをきちんと知らない私の、私考ですので。

さて、この見本ではなかった「三役」の最後「行儀」ですが、

手持ちに「行儀」がありません。

探しましたら、苦労して写真ださなくても、きちんと絵がありました。

ほかの小紋もありますので、こちらでご覧下さい。

行儀は点の並びが一段ごとにずれているため、

柄としては斜めに並んだ柄になります。

これは、お辞儀をした形、といわれていまして、

そのため「行儀」という名前がついたのだそうです。

さて、本当は「もうひとつの染め見本」のお話も書く予定が

またしても長くなりました。

それ以外の染め見本のお話しはまた明日に続けましょう。

追記です。

先日の「伊達衿」の記事で使用した写真、Suzuka先生からくれぇむが

つきまして、なんで伊達衿だけじゃなくて「カオ」がドンと出て、

おまけになんで記事の中で上半身と下半身がわかれてアップされているの?

帯は?どしちゃったの?えぇっ?なんで?と、壁際に追い詰められ…いえいえ

そーではなくて、どーしたのときかれまして…。

見るほうから言うと、なんか中途半端よぉ…全身だしましょーと。

そこで、全部だすことに致しました。記事の終わりのほうに、

全身写真出しましたので、着物全景ご覧になりたい方は、行ってみてください。

(全身で出さなかった理由、なんですが、これは式典のために着たのですが、

この日、もう一人着物を着る人が着付けを頼んだのです。

現場まで来ていただくということで、少しでも頼む人がいたほうが…

ということで、私は帯結びだけお願いしたのです。

人に結んでもらうなど、35年ぶり??

でもやっぱりどこか違う…確かにしっかりきれいに締めていただきましたが、

妙に胃のあたりが苦しくて…。

それで式典終って控え室で、帯締めをどーーっと下に下げたままだったのです。

それと、締めて廊下を歩いていて気がついたのですが、帯締めの結び目が、

逆でした。やり直して緩むといやなので、そのままでてしまいました。

それでずっこけた逆向きの帯締めをお見せするのが

はずかしかったのですー。先生が「帯締めくらいずらしてあげるから」と

フォトショで一番下までさがっていた帯締めを真ん中にあげてくださいました。

結び目逆はもー、この際みなかったことで…)

こちらは「いわれ」というよりも、単純にとても細かい柄を続けた…感じです。

とりあえず、昨日お話しできなかった分から、先にお話しいたします。

昨日の細かい柄の江戸小紋の残りひとつは「行儀」ではなく「鱗」です。

先日よそ様のブログで、鱗というと鬼のイメージ、というお話がありました。

そこでも書かせて頂いたのですが「鱗」は魚のものではなく「蛇・龍」のもの。

古来、蛇は世界的に見ても信仰と深く関わるものでした。

蛇は脱皮をするところから「再生」や「生と死」の繰り返しなど、

命のフシギにかかわる部分で神秘的であったわけです。

また、神の遣いとされたり、豊穣や財力、子孫繁栄の象徴でもありました。

もうひとつ、「恐ろしいもの」の象徴でもあり

「ヤマタノオロチ」なんてのは筆頭ですね。

また蛇は執念深さの象徴でもあります。

どうしてなのかそのへんはわかりませんが、嫉妬深い女性が蛇になる…

というお話しはいろいろありますね。

元々、日本では「妖怪・化け物・幽霊」といったものを恐れ、また畏れる…。

つまり怖がる思いと、敬う思いとが混在していますよね。

元々「鬼」は中国では「霊」、つまり幽霊でありましたし、

日本では「鬼も神」のうち、つまり「鬼神」ですね。

要するに、どちらにしても、人間には持てないチカラを持ち、

時に守り、時に恐ろしい、神や神に近いもの、そういうものであったわけです。

その都合によって、上げたり下げたりほんとに人とは勝手なものではありますが、

着物においては「いいほう」として使われております。

あっお芝居や舞踊で「大きな鱗柄」を着る場合は、たいがい「蛇の化身」で、

まがまがしいほうですね。

この鱗柄は「厄除け」の柄とされていまして、厄年にこの柄の着物とか

帯とか襦袢などを作って身に着ける、ということもあります。

昨日の鮫小紋、のところでコメントいただいたのですが、

小紋といえども、向きのある柄があります。

この「鱗」もそうですが、青海波など向きがありますね。

また鮫小紋の中にも「青海鮫」というのは向きがあります。

元々「鮫」というのは、鮫の肌、鱗に似ているところからついた名前ですが、

その丸いなんとなーくうろこっぽい形が一方に向いて並んでいる…。

そういう向きのある柄の場合は「追い裁ち」または「おっかけ」といって、

前身ごろの左右が同じ向きになるように裁つ、という方法があります。

追い裁ちと違って向きを気にしないで裁つのを基本裁ちといいます。

えーと「逆生地(さかきじ)」という言い方もあったと思いますが、

すみません、本格和裁は全くダメな私では、あまり詳しいことはわかりません。

とりあえず図にしてみましょう。

ざざっと描いたので、もんのすごくいい加減な絵ですみません。

まず、こんな生地はありませんが、わかりやすいように前後身頃で

色分けしました。青い三角は柄の向きを表します。

左が基本裁ち、普通の小紋はこれです。

身頃二枚分がつながった状態、真ん中でカットすると、左右の身頃になります。

赤い線が「衿肩あき」、ふつうに衿肩あきを同じ側に入れて、

これをつなげると、図のように前身ごろは逆の色がきて、柄もさかさまです。

右の「追い裁ち」にする、つまり衿肩あきを一方は反対側にあけると、

合わせた場合に、前身ごろはどちらも同じ色、模様も同じ向きになります。

こうすると、模様の三角は、左右どちらも前からあがって、

肩から後ろは下に向くわけです。これが柄の向きを揃える、ということです。

鱗や青海波はこれで作ります。

これは私の鮫ですが、鱗っぽい○が青海波っぽく並んでいるのがわかりますか?

昨日の小紋の見本と並べてみました。点の大きさが違うので

比較しづらいですが、並べてみても「見本」のほうは形が崩れた感じです。

私にはよくわからないのですが、鮫にもいろいろあるのかもしれません。

それと、いろいろ見たんですが、青海鮫の場合は基本裁ちの場合が

多いように思います。私のもそうですが、基本裁ちにすると、

波の頭、つまり丸いほうが背中で向き合います。

このほうが見た目にもかっこいいように思うのですが…。

これはもう和裁をやっておられる方のほうが、よくお分かりかと思います。

これも自分の手持ち、柄はちと大き目の青海波。

これはいただいた反物でして一応江戸小紋には入りますが、

まぁ街着用程度、とのことで、もちろん紋もいれず「基本裁ち」してます。

つまり、背縫いを境に右身頃と左身頃で柄が逆になってますね。

江戸小紋にもいろいろありますから、たぶんですが、いろいろな意味で

いいものほど「追い裁ち」をするように思います。

和裁のなんたるかをきちんと知らない私の、私考ですので。

さて、この見本ではなかった「三役」の最後「行儀」ですが、

手持ちに「行儀」がありません。

探しましたら、苦労して写真ださなくても、きちんと絵がありました。

ほかの小紋もありますので、こちらでご覧下さい。

行儀は点の並びが一段ごとにずれているため、

柄としては斜めに並んだ柄になります。

これは、お辞儀をした形、といわれていまして、

そのため「行儀」という名前がついたのだそうです。

さて、本当は「もうひとつの染め見本」のお話も書く予定が

またしても長くなりました。

それ以外の染め見本のお話しはまた明日に続けましょう。

追記です。

先日の「伊達衿」の記事で使用した写真、Suzuka先生からくれぇむが

つきまして、なんで伊達衿だけじゃなくて「カオ」がドンと出て、

おまけになんで記事の中で上半身と下半身がわかれてアップされているの?

帯は?どしちゃったの?えぇっ?なんで?と、壁際に追い詰められ…いえいえ

そーではなくて、どーしたのときかれまして…。

見るほうから言うと、なんか中途半端よぉ…全身だしましょーと。

そこで、全部だすことに致しました。記事の終わりのほうに、

全身写真出しましたので、着物全景ご覧になりたい方は、行ってみてください。

(全身で出さなかった理由、なんですが、これは式典のために着たのですが、

この日、もう一人着物を着る人が着付けを頼んだのです。

現場まで来ていただくということで、少しでも頼む人がいたほうが…

ということで、私は帯結びだけお願いしたのです。

人に結んでもらうなど、35年ぶり??

でもやっぱりどこか違う…確かにしっかりきれいに締めていただきましたが、

妙に胃のあたりが苦しくて…。

それで式典終って控え室で、帯締めをどーーっと下に下げたままだったのです。

それと、締めて廊下を歩いていて気がついたのですが、帯締めの結び目が、

逆でした。やり直して緩むといやなので、そのままでてしまいました。

それでずっこけた逆向きの帯締めをお見せするのが

はずかしかったのですー。先生が「帯締めくらいずらしてあげるから」と

フォトショで一番下までさがっていた帯締めを真ん中にあげてくださいました。

結び目逆はもー、この際みなかったことで…)

いかず仕立てに出したのですが、柄の向き

どっちになっているのかしらと気になります。

明日は見てみましょう。

追い裁ちではない『鮫小紋』もあるんですね。

てっきり、必ず追い裁ちにしなければいけないものかと思っていました。仕立ては、先生により、和裁所により、やり方がいろいろなので、絶対というのはないのだなあ、と、改めて感じました。

今考えたのですが、追い裁ちにするのは、少し離れて見た時に、背縫いで向きが違うと、左右で、色合いが違って見えたりするからなのかもしれませんね。実際にはどうなのかわかりませんが。

ほかに、総絞りの生地と、ビロードの生地は追い裁ちで、と言われました。これも、絞りや、起毛に、向きがあるから、です。参考まで。

読ませていただきました。

先日見たCSで伊勢型紙の職人さんからのお話で

どんなに技巧を凝らした型紙をこさえても

それを染める事のできる技術をもった染め師がいなくなったので

型紙が額縁におさまってしまうだけになったと

なげいておられました。

現在、その職人さんの型紙を染められるのは

たったおひとりだけだそうです。

なんで模様がさかさに仕立てられているのか、その理由が

わかってよかったです^^ありがとうございます。

あ、えみこさんは染め師がいないと聞かれましたか。

私は型を彫る(型紙ではなくて木型と言っていたと記憶しているのですが・・・怪しい・・・)職人さんがもういない、と聞いたことがありました。

どちらにしてもなんだか本当に悲しくなる事実ですねぇ。

伊達衿の全身像、拝見してきました!

洒落た付け下げの柄が全部見られて、とんぼさんによくお似合いだということも分かってすっかり嬉しくなりました。

フォトショップで帯締めを引っ張りあげるなんてこともできてしまうのですねぇ、すごい!!

とてもいい江戸小紋をお持ちなのですね。

一生ものですもんねぇ。

私の、よくよく見たら…の縫い方でした。

作った当時は、親任せ、仕立て屋さん任せで、

細かいことは気にしていませんでしたねぇ。

どっちにしても、だいぶ色目が、

赤くなってきちゃってます。

染め替えかなぁ。

和裁の技術は、元はといえば、昔々は

誰でもやってあたりまえのことでしたから、

いろいろなやり方とかきまりがあるのだと

思います。襦袢なんて関東関西で、

あたりまえのように違いますもんね。

当時から「仕立て屋さん」はおりましたが、

それぞれの地方地域で受け入れられるものを

つなげてきたということもあると思います。

「でなければいけない」というのは、

ごく基本的なことだけだと思います。

ビロードなどは、洋裁をやっていると

あー結局「きれいに見せよう」という思いは、

おんなじだよねぇと思います。

ヒトって「美しい」言には敏感ですよね。

着物文化は「分業」がほとんどですから、

どこかひとつが途絶えても、

全部に影響があるのですよね。

着物を着る側も、知識を持ってほしいと

思います。廃れさせたくないですね。

たいした絵じゃござんせん、描いてる私が

途中でわからなくなりましたしー。

江戸小紋は「美濃紙に柿渋を塗ったもの」を

使います。型紙を切るヒトも、

その道具を作る人も、染める人も…、

みんないなくなります。

いずれは「江戸小紋」イコール「捺染」、

なんてことになるのかもしれません。

いやですねぇ。

三十年ちかく前、踊りの会(身内だけの舞台)へ

師匠から「無地を着せて」のオーダーが・・・。

母の色無地だと中学生の私には合う色がなく

一番若そうな朱系の鮫小紋を着る事に。

当日。私の姿を見てムムーッと先生のご機嫌がァァァ・・・。

先生と母の見解の違い。鮫小紋を見て思い出しました。

今日、NHK教育「おしゃれ工房」はキモノ。

ちょうど江戸小紋のお話でしたヨ♪♪

ようこそおいでくださいました。

着物にこだわりのあるかただと、

そういうこと、結構細かかったりしますね。

「おしゃれ工房」見逃しました!

再放送探してみます。