京都弁護士会主催の「第52回憲法と人権を考える集い」シンポジウム

#えんざい ~『まちがい』と向き合う これからの日本の刑事手続~

2022年12月18日(日)午後

立命館大学朱雀キャンパス

が開催されます。

取調べへの弁護人の立会いと再審法の改正をテーマにしています。

このシンポジウムのために、京都弁護士会でオリジナルドラマを制作していますが、その予告編が公開されましたので、是非、ご覧になってください。

京都弁護士会主催の「第52回憲法と人権を考える集い」シンポジウム

#えんざい ~『まちがい』と向き合う これからの日本の刑事手続~

2022年12月18日(日)午後

立命館大学朱雀キャンパス

が開催されます。

取調べへの弁護人の立会いと再審法の改正をテーマにしています。

このシンポジウムのために、京都弁護士会でオリジナルドラマを制作していますが、その予告編が公開されましたので、是非、ご覧になってください。

えん罪をテーマとする弁護士会のイベント「憲法と人権」の準備のためにと調べていたら、

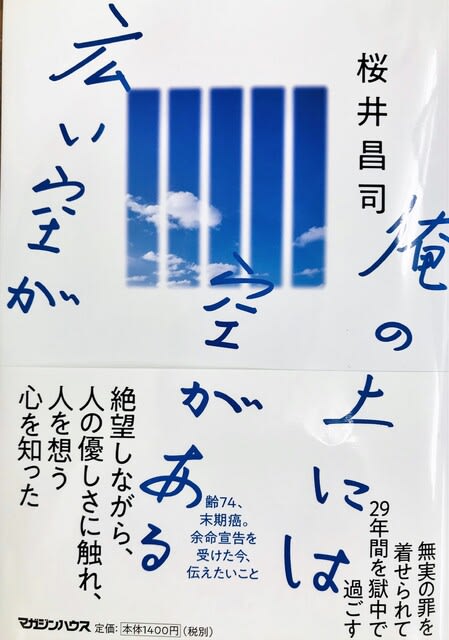

桜井昌司さんが昨年4月に出版されているのを発見。

さっそく、拝読しました。

20歳で逮捕

49歳で仮釈放

64歳で再審無罪

20歳から49歳までの29年間、普通なら働き、結婚し、子どもを育ててという人生の核となる時期、それを奪われる。

刑事に騙されて虚偽の自白をしてしまい、裁判官に何度も裏切られる。

収監中にご両親もお亡くなりになるが、その死に目にも会えない。

無罪判決を獲得するまでに44年、これまでの人生の半分以上がえん罪との戦い。

その悲しみやや怒りはどれほどのものだったでしょう。

でも、この本の桜井さんは、常に明るく、前向きです。

えん罪との戦いの中で人との出会いがあり、刑務所での読書が人生観を作ってくれた。

刑務所の中で叫びたくなる時には、「俺の上には空がある。広い空が広がる。自由な空がある。」と考えて深呼吸した。

恨みではなく、感謝にあふれています。

桜井さん作詞、作曲の歌はこれまでに何度か聞いたことがありましたが、この本にも桜井さんの詩がいくつも掲載されています。

桜井さんの詩は知的で洗練されているけど、とても優しく、温かく、寄り添ってくれます。

これらの詩が、桜井さんの人生を何よりも語ってくれています。

(私は子どものころから詩を書くのが大苦手でした。自分の内面を出すことが恥ずかしくて、とても文章になどできませんでした。それは今も変わりません。)

優しい気持ちにしてくれる本です。ぜひ、読んでみて下さい。

弁護士、特に刑事弁護に熱心に取り組む弁護士向けに「季刊 刑事弁護」(現代人文社)という専門誌があります。

その中に「刑事弁護人の泉」と題する、弁護士へのインタビュー記事のコーナーがあります。

私も取材を受けて、「季刊刑事弁護」に掲載されていたのですが、

現代人文社の「刑事弁護オアシス」というインターネットサイトにも、その記事を掲載していただきました。

京都弁護士会では、毎年、「憲法を人権を考える集い」というシンポジウムを開催しています。

これまで、憲法改正、環境問題、平和、LGBTQ+など、様々な社会問題をテーマを取り上げ、今年度が52回目になります。

(私が3歳からやっている!!)

そして、今年度のテーマは「えん罪」です。

「えん罪」とは、無実の人が間違って有罪とされてしまうこと。

裁判も人のするものである限り絶対に間違いがないということはありません。

でも、えん罪が重大な人権侵害ですから、少しでも間違いを減らすこと、間違えた時には改める、そういう制度をきちんと整備する必要があります。

そこで「えん罪」問題の中でも、特に、「取調べへの弁護人の立会いと再審法改正」をシンポジウムでは取り上げます。

特に、Z世代と言われる10代後半から20代の人に関心を持ってもらいたいとおもい、大学生の皆さんと一緒にシンポを作っていくことになりました。

シンポジウムは12月18日、立命館大学朱雀キャンパスのホールで実施されます。

Webでの配信もあります。

ということで、私が実行委員会の事務局長に指名されました。

頑張ります!

京都コングレスは3月12日(金)に閉幕しました。

新型コロナウィルスの感染者を出すことなく6日間の日程が終わったようです。

多くのサイドイベントがあり、とても興味を惹かれたのですが、スケジュールの都合で参加できずとても残念でした。

しかし、参加した3つのサイドイベントはいずれもとても有意義で、面白いものでした。

死刑廃止、被害者支援の両サイドイベントでの海外スピーカーがいずれも、EUとオーストラリアからであったということも、何か示唆するものがあるように感じました。

EU、オーストラリアはいずれも死刑廃止国です。

そして、いずれの国・地域も、被害者支援の面でも世界をリードしています。

日本で、死刑廃止を言うと、被害者はどうなるんだ!遺族の気持ちを考えたら死刑廃止なんてありえない!と強い反発があります。

死刑廃止と被害者支援は対立する、相反する考えだと捉えられている面があります。

しかし、EUやオーストラリアでは、死刑も廃止され、被害者支援も先進的で充実しています。

死刑廃止と被害者保護、被害者支援は決して対立するものではなく、重要な人権課題として両立するものであることを、京都コングレスのサイドイベントが象徴しているものと感じました。

カルロス・ゴーン氏の事件を受けて、取調べに弁護士の立会いが認められない、長期の身体拘束、接見禁止、人質司法など、日本の刑事司法が国際的に批判されています。

これに対して、法務省としては、その火消しに躍起になっており、京都コングレスでもあちこちでそういう場面が見られました。

京都コングレスのための日本政府意見書のパンフにわざわざコラムが追記されていました。

しかし、世界中の刑事司法分野の専門家が、犯罪防止・刑事司法分野の諸課題について議論しつつ、その知見を共有し、コミュニケーションを図ることで,様々な分野における国際協力を促進し,より安全な世界を目指して協働するという目的を真に達成しようと思うのであれば、自らの刑事司法制度を謙虚にとらえ、内外の意見に耳を傾け、諸外国の制度に学ぶ姿勢が何よりも重要だろうと思います。

京都コングレスが、これからの刑事司法にとって意味のあるものとするため、ここに集まった多くの知見を現実の刑事司法制度の取り入れ、実践していくことが必要であり、弁護士会、弁護士もその一助を担っていく立場にあります。

死刑廃止、被害者支援、取調べの立会い、逮捕段階の被疑者国選など、京都コングレスを契機として、日本の刑事司法制度が改善、発展していくことを願うとともに、私もそこで働きたいと思います。

京都コングレスを受けて、2021.3.13、日弁連は、国際弁護士連盟(UIA)および駐日欧州連合代表部とともに、"Joint Message to Aim for the Abolishment of the Death Penalty in All Countries and Regions of the World" (世界のあらゆる国と地域での死刑廃止を目指す共同メッセージ)を発表しました。

日本において死刑制度廃止に向けての流れは着実に進み始めており、いずれ廃止されるでしょう。

これからは日本の死刑廃止ではなく、世界のあらゆる国と地域での死刑廃止のため取り組んでいくべき時代になりました。