法務部は、台北地方裁判所と同じ建物(玄関が別の場所にあります。)なので、法務部を訪問した後、台北地方裁判所に行って裁判を傍聴してきました。

裁判所玄関は結構地味です。

日本と同じく、裁判は公開が原則なので、誰でも傍聴することができます。

日本と違うのは、公開原則を徹底するために、開廷中も法廷の傍聴席ドアが開け放たれています。

そのため、廊下の雑音が法廷の中にも入ってきて少々騒々しいのですが、いつものことなので裁判官たちも何とも思っていないようです。

2件の裁判を傍聴しました。

1件は女性被告人の詐欺事件の公判、証人尋問をしていました。

言葉がわからないので具体的な内容はわからないものの、刑事裁判なので、だいたい何をしているのかはわかります。

証人尋問でありながら、検察官が証拠書類を見ながらずっとしゃべっていて、証人はあまり話す機会が与えられません。

裁判官の手元にも膨大な記録があり(職権主義だから、裁判所にすべての記録が送られて、裁判官は公判前に証拠をすべて見てしまっているようです。)、

裁判官もいろいろ話をしながら尋問が進みます。

弁護人の反対尋問では、若い男性弁護士が質問するのですが、裁判官がどんどん介入してきます。

裁判官と弁護人が議論になり、最後は、裁判官が「もういいですから、次の質問に行ってください!」という感じで吐き捨ると、弁護人は引き下がって次の質問を始めました。

(という雰囲気です。)

ベテラン裁判長にやり込められる若手弁護人という構造は、日本も台湾も同じですね。

法廷では速記がとられていて、大きなスクリーンにその速記録がリアルタイムで表示されます。

裁判官、検察官、弁護人は、尋問中もその速記を時々確認して、誤りがあれば修正を求めます。

なので、尋問が丁々発止という感じならず、緊張感がありません。

もう1件は、黒人男性が被告人の薬物取引に関する事件、共犯者がいるようで、共謀しているかどうかが争点のようです。

ただ、公判ではなく、日本でいうところの公判前整理手続のような準備手続でした(公開されていました。)。

被告人の横に女性が座っているので弁護人かと思ったら、その人は通訳人で、弁護人はいませんでした。

外国人の要通訳事件、しかも否認事件にもかかわらず、弁護人無しってどうなんでしょう?

(今回の視察では調査対象事項ではありませんでしたが、国選弁護対象事件については日本の方が進んでいるようです。職権主義の国だからでしょうか。)

証拠となっている携帯電話について、

裁判官が「この携帯電話を証拠にしていいか?」と質問するのですが、

被告人は、「その携帯電話は、逮捕された時に自分が持っていたが、自分の携帯電話はもう一つの方で、その電話は友人の携帯電話だ」と答えます。

それで、裁判官が、「いや、そういうことを聞いているのではなくて、押収されるときの手続きに違法があったと主張するか?」と聞きなおします。

しかし、被告人はやはり、「その携帯電話は僕のものではない、友人が使っていたものだ」と同じように答えます。

裁判官は証拠能力(違法収集証拠)のことを聞いているのですが、被告人は関連性・証明力について意見を述べていて、質疑応答がかみ合いません。

弁護人を付ければいいのに...

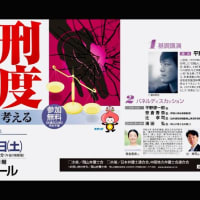

台北地方裁判所に下のようなポスターが貼ってありました。

「国民法官初體験」と書いてあります。

「国民裁判官、初体験」ですね。

その上には、日本でも見たことのあるようなイラストが描かれています。

そうです、台湾でも日本の裁判員制度のような国民が刑事裁判に参加する制度を作ろうという動きがあるそうです。

この国民参加型刑事裁判については、台北弁護士会の皆さんとの懇親会でも話題に出ていました。

台北弁護士会としては導入に反対しているそうです。

台湾法務部は制度設計を検討するにあたり、日本から裁判員制度の制度設計に関わった学者2名(東大、京大の御用学者です。)を招いたそうです。

その2人の学者の意見に基づいて、日本とまったく同じような裁判員制度が法務部の案として作られました。

(だから、ポスターは、裁判官3人と裁判員6人なのですね。)

ところが、日本と同じような制度としてしまうと、証拠開示が現状よりも大きく制限されてしまいます。

日本と違って、台湾の刑事訴訟法は職権主義を原則としています。(日本は当事者主義です。)

職権主義では、裁判が始まる前に捜査記録・証拠がすべて、検察官から裁判所に送られます。

弁護人は裁判所でそれらの記録をすべて見ることが出来ます。全面的証拠開示ですね。

ところが、裁判員裁判になってしまうと、日本と同様に起訴状一本主義が採用され証拠は検察官の手元に残ります。

公判前整理手続の段階で、請求証拠開示、類型証拠開示、主張関連証拠開示という三段階の証拠開示しか認められなくなります。

弁護人としては、これまでならすべての証拠を見ることが出来たのに、裁判員制度になってしまうと開示される証拠が限定されてしまうことが到底納得できないということでした。

もし、公判前整理手続を導入するのなら、公判前整理手続担当裁判官と公判担当裁判官を分離して、公判前整理手続ではすべての捜査記録・証拠を裁判官にところに送り、弁護人もすべての証拠にアクセスできるようにしなければならないとお話になっていました。

ごもっともです。

オーストラリア・韓国でも刑事裁判を傍聴しましたが、どこの国でも、結局、刑事裁判って同じようなもんだなあと思いました。