超音波システム研究に関する動画・スライド

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、

メガヘルツの超音波発振制御プローブの開発製造技術を応用して、

「超音波の非線形現象をコントロールする技術」を開発しました。

超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、

オリジナル非線形共振現象(注1)の制御による、

精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい応用技術です。

注1:オリジナル非線形共振現象

オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を

共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる

超音波振動の共振現象

各種材料の音響特性(表面弾性波)を効率よく利用するために

表面の残留応力分布の緩和処理を効率よく実現できます。

弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と

抽象代数学の超音波モデルにより

非線形現象の応用方法として

オリジナル発振制御方法(注2)を開発しました。

注2:オリジナル発振制御方法

2種類の超音波発振を行います

一つは、スイープ発振制御を行います

もう一つは、パルス発振制御を行います

詳細な設定は、目的・対象物・治工具・・

システムとしての振動系から論理モデルに基づいて設定します

(動作確認により微調整を行い、使用経過の中で

より良い状態に発展させていきます

詳細な制御設定は、使用者によるノウハウとなります)

ポイントは

超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、

対象物の条件・・・により

超音波の伝搬特性を確認(注3)することで、

オリジナル非線形共振現象として

過渡超音応力波(注4)に対処することが重要です

注3:超音波の伝搬特性

非線形特性

応答特性

ゆらぎの特性

相互作用による影響

注4:過渡超音応力波

変化する系における、ダイナミック加振と応答特性の確認

時間経過による、減衰特性、相互作用の変化を確認

上記に基づいた、過渡超音応力波の解析評価

様々な分野への利用が可能になると考え

各種コンサルティングにおいて提案しています。

György Ligeti : Requiem - Full concert

超音波のミクロポリフォニー

(ミクロポリフォニー:Mikropolyphonie)

ハンガリーの作曲家ジェルジ・リゲティが

1960年代に用いた作曲方法で,

多数の声部がそれぞれ細かく動きながら,

全体は一つの音響層の動きのように聞こえる多声手法。

ミクロポリフォニーを超音波制御に応用して、

新しい超音波の利用を実現する。

超音波技術を発展させる

(複雑で難しいものを論理的に考え抜く)ために

1) 数学の重要性を理解する

2) 数学への取り組みを実施する

3) 数学を応用した新しい超音波の利用を進める

と言うことが必要ではないかと考えています

そこで、「数学者(小平邦彦)」の数学に対する

資料・記事を参考のために提示します

小平邦彦『幾何のおもしろさ』

岩波書店(数学入門シリーズ)、1985年

また、十八世紀およびそれ以前においては、

ユークリッド幾何がただ一つの公理的に構成された理論体系であった。

だから私は子供に公理的構成の考えを教える材料は

ユークリッド幾何に限ると思うのである。

近年ユークリッド平面幾何は

数学の初等教育からほとんど追放されてしまったが、

それによって失われたものは

普通に考えられているよりもはるかに大きいのではないかと思う。

昔われわれは平面幾何で論理を学んだんですが、

幾何でないと論理を教えてもだめなんじゃないかしら。

代数なんか材料にして論理を教えようと思っても

材料があんまり単純でしょう。

小平氏は言う。

「わからない証明を繰り返しノートに写してしまうと、

自然にわかってわかってくるようである。

現在の数学の初等・中等教育ではまずわからせることが大切で、

わからない証明を丸暗記させるなどもっての外、

ということになっているが、

果たしてそうか疑問である」

コメント

わからない現象を繰り返し実験確認すると、

自然に問題点が見えてくると感じています

新しいものをつくりだすためには、

第一に、無に耐える力

を身に付けることだと考えます。

「無の哲学」は無に徹し、

何者にも寄りすがらないで

無(考える)ということです。

孤独な思考に耐える精神力が重要です

超音波について

<様々な事項の複数の組み合わせ>

ヒーター、オーバーフロー、立体液循環、弾性波、整流、ガイド波、

出力、周波数、複数の振動子、制御・・・

Spectral sequences

appear everywhere in nature

スペクトル系列は自然のいたるところに現れる

(コホモロジーのこころ 加藤五郎著 2003年 岩波書店より)

超音波のような複雑な現象に対する取り組みに

様々な数学を論理モデルとして利用することで

本質的な特徴が検出しやすくなるという考え方です。

超音波システム研究所

音と超音波の組み合わせによる、超音波システムを開発

超音波システム研究所は、

音と超音波の組み合わせによる、

表面弾性波の非線形現象を利用するための

超音波システム技術を開発しました。

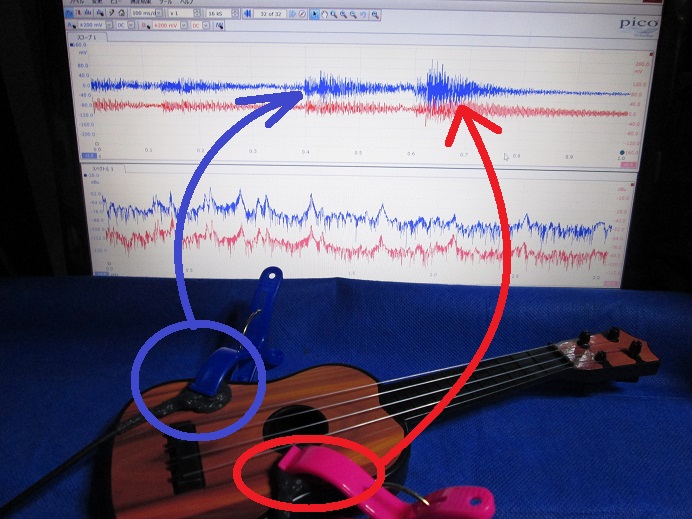

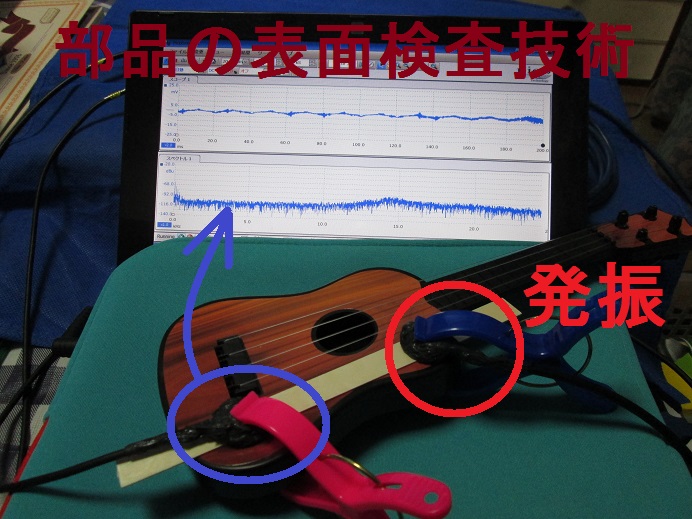

今回開発した技術の応用事例として、

部品の結合や表面の状態を検査するシステムへの応用があります。

特に、医療において、実績のある超音波利用方法の採用により、

高い音圧レベルで効率よく超音波を制御することで、

各種部品・材料の洗浄・攪拌・化学反応促進・・・について、

超音波の新しい効果・応用・・に発展しています。

■超音波技術

超音波の伝搬状態を利用した部品検査技術を開発

超音波システム研究所は、

*超音波の音圧測定解析装置(超音波テスター)の製造開発技術

*超音波を利用した表面状態の計測・解析技術

*バイスペクトル解析を応用した、非線形現象の解析技術

*オープンソースの統計解析システム 「 R 」の利用技術

*複数の超音波振動を治工具・・を利用して制御する技術

上記の技術を組み合わせることで

超音波による部品の表面状態を測定・評価する技術(注)を開発しました

注:新しい音響特性に関するパラメータを検出しました

今回開発した技術の応用事例として、

セラミック、ガラス、樹脂・・のキズの検出

アルミ、鉄鋼、・・の残留応力分布の検出

各種部品の接合部分に関する状態の検出

・・・・・・

洗浄水槽の評価

超音波振動子の評価

洗浄物の音響特性の検出

攪拌対象物の表面状態の検出

・・・・・・

各種(時間経過による特性の変化・・)の問題に、

具体的な<数値・グラフ>による対応・対処が可能になりました。

「超音波の非線形現象」を利用した「超音波洗浄技術」

http://ultrasonic-labo.com/?p=2533

超音波(間接容器を利用した応用実験 Ultrasonic Cavitation Control)